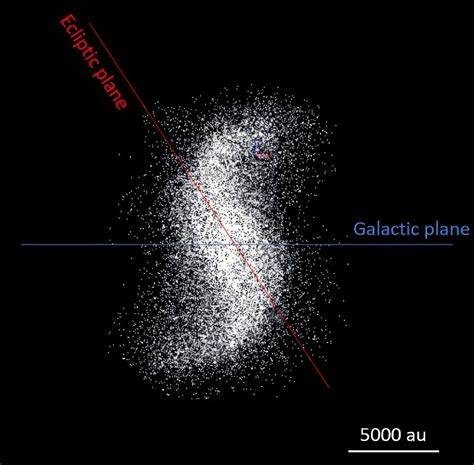

Die Oortsche Wolke ist eine weitgehend unerforschte Region unseres Sonnensystems, die als eine kugelförmige Ansammlung von Milliarden von Kometen und anderen kleinen Himmelskörpern gilt. Sie umgibt das Sonnensystem in enormer Entfernung und bildet eine Art Grenze zu interstellaren Raum. Innerhalb der umfangreichen Oortschen Wolke wurde kürzlich eine erstaunliche Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke entdeckt, die das Bild unseres Sonnensystems und dessen Entstehungsgeschichte revolutionieren könnte. Diese neue Erkenntnis bietet spannende Einblicke in die Dynamik der äußeren Bereiche unseres Himmels und wirft spannende Fragen bezüglich der Herkunft und Entwicklung der dort befindlichen Objekte auf. Die Herkunft der Oortschen Wolke ist eng mit der Entstehung des Sonnensystems verbunden.

Sie besteht aus Überresten der Frühphase, als die Sonne noch von einer dichten Gas- und Staubscheibe umgeben war, aus der sich später Planeten und andere Körper formten. Viele dieser fragilen Kometen wurden durch gravitative Wechselwirkungen mit den großen äußeren Planeten in die ferne Umlaufbahn geschleudert, wobei sie weit entfernt vom Einfluss der Sonne verblieben. Die Entdeckung einer strukturierten Spiralform in der inneren Oortschen Wolke wirft ein neues Licht auf diese Prozesse. Während frühere Modelle von einer gleichmäßigen, in alle Richtungen gleichverteilten Wolke ausgingen, zeigt die spiralartige Anordnung, dass die Verteilung der Kometen und kleiner Objekte sehr viel komplexer sein kann. Diese Spiralstruktur könnte durch mehrere Faktoren verursacht worden sein.

Eine mögliche Erklärung ist die gravitative Beeinflussung durch nahegelegene Sterne oder durch die galaktische Scheibe, durch die unser Sonnensystem sich bewegt. Solche Einflüsse könnten die Umlaufbahnen der Objekte in der Oortschen Wolke verzerren und somit eine spiralförmige Verteilung begünstigen. Zudem könnten vergangene Begegnungen mit anderen Sternen in unserer galaktischen Nachbarschaft eine Rolle gespielt haben. Da sich unser Sonnensystem durch die Milchstraße bewegt, ist es durchaus denkbar, dass nahe Vorbeiflüge von Sternen gravitative Störungen ausgelöst haben, die sich bis tief in die Oortsche Wolke erstrecken. Die Vorstellung einer Spiralstruktur hat zugleich immense Auswirkungen auf die Suche und Beobachtung von langperiodischen Kometen.

Diese Kometen stammen häufig aus der Oortschen Wolke, wenn ihre Bahnen durch gravitative Einflüsse gestört werden und sie auf das innere Sonnensystem zubewegen. Wird die Verteilung dieser Kometen durch eine Spiralstruktur geprägt, könnte dies Aufschluss darüber geben, aus welchen Bereichen der Oortsche Wolke vermehrt Kometen in Richtung Sonne geschleudert werden. Dies beeinflusst auch unser Risikoabschätzung in Bezug auf mögliche Kometeneinschläge auf der Erde. Die Erforschung einer Spiralstruktur ermöglicht es Wissenschaftlern zudem, die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems besser zu verstehen. Durch detaillierte Modelle und Simulationen lassen sich die dynamischen Prozesse rekonstruieren, welche die Verteilung von Materie im äußeren Sonnensystem beeinflussen.

Dazu gehört auch das Studium von Wechselwirkungen zwischen Kometen, Zwergplaneten und Gasfragmenten, die zusammen ein komplexes Netzwerk bilden und das potenzielle Reservoir für die Entstehung neuer Kometen darstellen. Technologische Fortschritte und moderne Beobachtungsinstrumente spielen eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung und Analyse dieser spiraligen Form in der inneren Oortschen Wolke. Teleskope, die empfindlich auf langwellige Radiostrahlung oder Infrarotstrahlung reagieren, ermöglichen die Untersuchung der schwachen Signale von Objekten in großer Entfernung. Darüber hinaus helfen Computersimulationen dabei, dynamische Prozesse über Millionen von Jahren zu visualisieren und so Theorien zur Entstehung und zur möglichen Entwicklung der Spiralstruktur zu testen. Ein weiteres spannendes Forschungsfeld ist die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der inneren Oortschen Wolke.

Die enthaltenen Kometen und Eisobjekte bewahren Informationen aus den frühesten Zeiten des Sonnensystems. Ihre Analyse verrät nicht nur Details über die Ursprungsbedingungen unseres Sonnensystems, sondern auch über potenzielle chemische Prozesse, die relevant für die Entstehung des Lebens sein könnten. Die spiralartige Struktur könnte dabei neue Erkenntnisse liefern, wie sich chemische Klumpen in der frühen Phase des Sonnensystems konzentrierten und verteilten. Für die Öffentlichkeit und das Bewusstsein der Wissenschaftsgemeinschaft ist die Entdeckung der Spiralform besonders faszinierend, weil sie zeigt, wie dynamisch und lebendig die „äußeren Grenzen“ unseres Sonnensystems tatsächlich sind. Sie erinnert daran, dass der Raum jenseits der bekannten Planeten keineswegs leer oder statisch ist, sondern von Bewegungen und komplexen Phänomenen geprägt wird, die noch darauf warten, vollständig enthüllt zu werden.

Die weitere Erforschung der inneren Oortschen Wolke bietet nicht nur die Chance, das lokale kosmische Umfeld besser zu verstehen, sondern könnte auch die Grundlage für zukünftige Raumfahrtmissionen legen, die in diese entlegenen Bereiche des Sonnensystems vorstoßen wollen. Langfristig könnten solche Expeditionen dabei helfen, bisher unbekannte Himmelskörper zu entdecken und unsere Kenntnisse über die Zusammensetzung und Struktur unseres kosmischen Zuhauses deutlich zu erweitern. Die Entdeckung der Spiralstruktur stellt zudem eine Einladung an interdisziplinäre Forschung dar. Astronomen, Physiker, Chemiker und Planetologen sind gleichermaßen gefordert, diese ungewöhnliche Formation zu untersuchen und ihre Bedeutung in den Zusammenhang der galaktischen Dynamik zu stellen. Dabei könnten neue Theorien zur Wechselwirkung zwischen Sternen und Sonnensystemen entstehen, die weit über das bisher bekannte Wissen hinausgehen.

Ein faszinierender Aspekt ist auch die mögliche Verbindung zwischen der Spiralstruktur und der Entstehung von langperiodischen Kometen, die immer wieder für spektakuläre Himmelsereignisse sorgen. Die Spiralform könnte ein Hinweis darauf sein, warum manche Kometenbahnen besonders stark geneigt oder exzentrisch sind. Darüber hinaus könnten solche Strukturen auch bei der Suche nach Planeten jenseits der Neptunbahn helfen, sogenannten transneptunischen Objekten, die in der Oortschen Wolke verborgen sein könnten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eine neue Ära in der Erforschung unseres Sonnensystems einleitet. Sie erweitert unser Verständnis von der Verteilung und Dynamik der kleinsten und entferntesten Objekte, die unser Sonnensystem umgeben, und wirft wichtige Fragen auf, die zukünftige Forschung beantworten will.

Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass das Universum auch in seinen entferntesten Regionen voller Wunder und Geheimnisse steckt, die darauf warten, entdeckt zu werden. Die fortlaufende technische Entwicklung und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit sind entscheidend, um mehr über diese geheimnisvolle Spiralstruktur zu erfahren und unser Bild vom Kosmos immer weiter zu schärfen.