Die Frage nach der Masse des Mondes fasziniert Wissenschaftler und Astronomie-Enthusiasten seit Jahrhunderten. Der Mond ist der nächste Himmelskörper zur Erde und übt großen Einfluss auf unseren Planeten aus. Doch wie genau kann man das Gewicht eines so fernen Objekts bestimmen? Die Antwort liegt in der Kombination aus Beobachtung, Mathematik und physikalischen Gesetzen, die uns einen tiefen Einblick in die Dynamik unseres Erde-Mond-Systems ermöglicht. Das Prinzip, mit dem die Masse eines astronomischen Körpers bestimmt wird, beruht primär auf der Untersuchung seiner natürlichen Satelliten. Im Fall des Mondes ist unser Planet die natürliche Begleiterscheinung, um die der Erdtrabant kreist.

Doch tatsächlich bewegen sich Erde und Mond um einen gemeinsamen Schwerpunkt, der sich nicht im Erdmittelpunkt, sondern etwa 4.670 Kilometer davon entfernt befindet – ungefähr drei Viertel des Erdmittelpunkt-Radius. Diese Tatsache lässt sich auf den Einfluss der Massenverteilung im System zurückführen, wodurch der sogenannte Baryzentrum entsteht. Die Erde und der Mond vollführen ihre Bahnbewegung um diesen gemeinsamen Schwerpunkt mit einer Periode von etwa 27,3 Tagen, während gleichzeitig dieser Mittelpunkt gemeinsam mit der Erde um die Sonne kreist. Diese periodische Bewegung führt zu einer kleinen, aber messbaren Schwankung in der scheinbaren Position der Sonne und anderer Planeten am Himmel, die als „Wackeln“ oder „Wobble“ bezeichnet wird.

Bereits mit sehr präzisen Himmelsbeobachtungen lassen sich diese Schwankungen nachweisen, was im Laufe der Geschichte immer wieder zur Verfeinerung unserer Kenntnisse über den Mond beitrug. Ein wichtiger Schritt zur Massenbestimmung des Mondes besteht darin, die Entfernung zwischen Erde und Mond genau zu kennen sowie die Position des gemeinsamen Schwerpunktes. Parallaxenmessungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Durch die Beobachtung des Mondes von verschiedenen Positionen aus, etwa durch den Erdrotationseinfluss, kann die Entfernung auf etwa 384.400 Kilometer genau bestimmt werden.

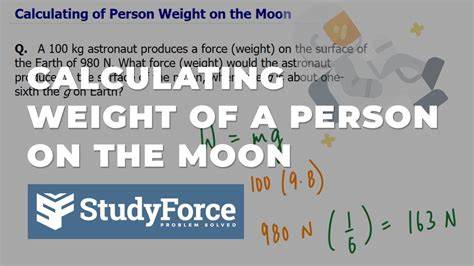

Gleichzeitig zeigt der Abstand des Schwerpunkts vom Erdmittelpunkt, etwa 4.670 Kilometer, das Verhältnis zwischen den Massen von Erde und Mond an. Durch einfache physikalische Gleichungen ergibt sich daraus, dass die Masse des Mondes etwa 1/81,3 der Masse der Erde entspricht. Diese Berechnungen werden durch fundamentale Naturgesetze gestützt. Insbesondere das dritte Keplersche Gesetz und die Newtonsche Gravitationstheorie ermöglichen die Verbindung zwischen Umlaufzeiten, Abständen und den Massen der Körper.

Dabei ist die Gravitationskonstante, die in aufwendigen Laborversuchen auf der Erde ermittelt wurde, ein Schlüsselparameter. Sie ermöglicht es, die Massen aus den beobachteten Bahnparametern mathematisch herzuleiten. Die Genauigkeit der Werte hängt stark von der Präzision der Messungen ab. Dank Fortschritten in der Astronomie, der Entwicklung von Satelliten sowie präzisen optischen Instrumenten konnten die Messgenauigkeiten im Laufe der Zeit enorm verbessert werden. Die Mission Ranger 5 im Jahr 1962 war ein Meilenstein, da sie erstmalig Messungen direkt von der Mondumlaufbahn aus erzeugte und damit exakte Werte lieferte, die die Theorieberechnungen bestätigten.

Interessanterweise war Isaac Newton, der Begründer der klassischen Mechanik und Gravitation, sich zwar der gemeinsamen Bewegung von Erde und Mond um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewusst, konnte jedoch aufgrund fehlender genauer astronomischer Daten diese Methode zu seiner Zeit nicht nutzen, um die Masse des Mondes zu bestimmen. Stattdessen orientierte er sich an Gezeitenwirkungen der Sonne und des Mondes auf die Erde – ein Ansatz, der sehr komplexer und schwierig korrekt zu quantifizieren ist. Die Größe der Gezeiten hängt von der Kraftdifferenz auf der Erdoberfläche ab, denn eine Kraft, die auf alle Körperteile gleich wirkt, verformt nicht – die Verformung entsteht durch unterschiedliche Kraftwirkung auf der nahen und fernen Seite. Diese sogenannte Gezeitenkraft fällt mit dem dritten Potenzgesetz des Abstands und ist damit proportional zu 1/r³. Auf Basis der damaligen Beobachtungen der Gezeitenhöhen bei unterschiedlichen Konstellationen von Sonne und Mond schätzte Newton, dass die Masse des Mondes etwa ein Vierzigstel der Erdmasse betrage.

Diese Schätzung war deutlich zu hoch. Heute wissen wir, dass das Verhältnis ungefähr bei 1/81 liegt. Newtons Überschätzung führte dazu, dass er annahm, der gemeinsame Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems liege außerhalb der Erde, was die beobachtbaren Schwankungen der Sonnenposition noch deutlicher gemacht hätte. Trotzdem berücksichtigte er diesen Aspekt nicht weiter, was die damaligen Missverständnisse über die Masse des Mondes erklärt. Die moderne Wissenschaft greift heute auf eine Vielzahl von Techniken zurück, um nicht nur die Masse, sondern auch die Dichte und Zusammensetzung des Mondes zu bestimmen.

Laserentfernungsmessungen, die von auf der Mondoberfläche platzierten Retroreflektoren durchgeführt werden, erlauben exakte Bestimmungen des Abstands und ermöglichen so noch präzisere Werte zu bestätigen. Außerdem tragen die Bahndaten künstlicher Satelliten, die um den Mond kreisen, dazu bei, das Gravitationsfeld des Mondes detailliert zu kartieren. Die exakte Kenntnis der Masse des Mondes ist nicht nur für die Grundlagenforschung wichtig, sondern auch für praktische Aufgaben wie die Missionsplanung für bemannte und unbemannte Raumfahrzeuge. Jede Orbitplanung, Landung und Bewegung im Erd-Mond-Raum hängt entscheidend von der Masse und Schwerkraftverhältnissen der beteiligten Himmelskörper ab. Abschließend lässt sich sagen, dass die Bestimmung der Masse des Mondes ein beeindruckendes Beispiel dafür ist, wie Beobachtung, Mathematik und physikalische Einsichten zusammenwirken, um Antworten auf grundlegende Fragen des Universums zu liefern.

Von den frühesten astronomischen Beobachtungen bis hin zu modernen Satellitenmissionen hat unser Verständnis über den Mond und seine Eigenschaften stetig zugenommen. Heute wissen wir nicht nur, wie schwer der Mond ist, sondern auch, welche Rolle er in unserem Sonnensystem und in unserer Geschichte spielt – eine Erkenntnis, die durch Präzision und Neugier immer weiter wächst.