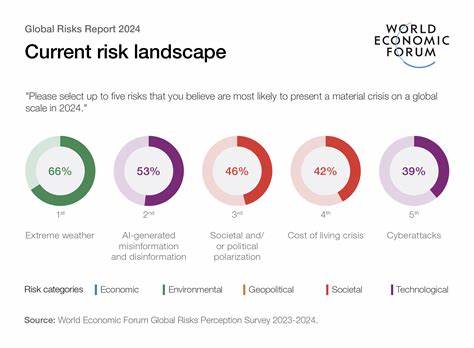

Die Klimakrise gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit und betrifft Menschen auf der ganzen Welt. Doch nicht alle tragen gleichermaßen zur Entstehung dieser Krise bei – und genauso wenig sind alle gleichermaßen von den daraus resultierenden Extremwetterereignissen betroffen. Studien zeigen immer deutlicher, dass insbesondere wohlhabende Bevölkerungsgruppen einen weit überproportionalen Anteil an den Ursachen für den Klimawandel haben. Ihre privaten Konsummuster und Investitionen führen maßgeblich zu den Treibhausgasemissionen, die wiederum die globale Erwärmung und gefährliche Klimaextreme wie Hitzewellen, Dürren oder Starkregen begünstigen. Ein genauer Blick auf diese Zusammenhänge ist essenziell, um nachhaltige und gerechte Lösungsansätze zu entwickeln und soziale sowie ökologische Verantwortung stärker miteinander zu verknüpfen.

Die globale Erwärmung ist seit Beginn der Industrialisierung vor allem durch den Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O), maßgeblich vorangetrieben worden. Während alle Gesellschaftsschichten in gewissem Maße Treibhausgase verursachen, ist der Einfluss der reichsten Prozentanteile der Bevölkerung außerordentlich dominant. Forschungsergebnisse belegen, dass allein die wohlhabendsten zehn Prozent der Weltbevölkerung fast die Hälfte der weltweiten Emissionen für sich beanspruchen. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass die obersten ein Prozent der Einkommensstärksten im globalen Vergleich für etwa ein Fünftel der Klimaerwärmung verantwortlich sind. Ihr individueller Beitrag ist demnach zwischen dem Sechs- und Zwanzigfachen eines durchschnittlichen Weltbürgers anzusiedeln.

Diese Klimapolitik der Ungleichheit wirkt sich besonders negativ auf die globalen ärmeren Gesellschaften aus, die oft kaum zur Entstehung der Krise beitragen, aber unter den schlimmsten Auswirkungen leiden. Regionen mit niedrigem Einkommen und historisch geringen Emissionen sind häufig stärker von extremen Wetterlagen betroffen und verfügen zugleich über deutlich weniger finanzielle und institutionelle Mittel, um diesen Gefahren zu begegnen oder sich anzupassen. Daraus ergeben sich erhebliche Fragen zur Klimagerechtigkeit und zu sozialen Ausgleichsmechanismen auf nationaler sowie internationaler Ebene.Ein zentraler Faktor für den unverhältnismäßig hohen Einfluss der Wohlhabenden auf den Klimawandel ist deren Konsumverhalten. Luxusreisen, große Wohnflächen mit energieintensiver Ausstattung, häufige Autofahrten mit Privatfahrzeugen, exzessiver Fleischkonsum sowie der Besitz mehrerer Immobilien und Flugaktivitäten wirken sich massiv auf den ökologischen Fußabdruck aus.

Darüber hinaus fließt ein erheblicher Teil ihres Vermögens in Investitionen, die indirekt Emissionen verursachen – etwa in fossile Brennstoffe, Immobilienprojekte oder in Industrien mit hohen Umweltbelastungen. Diese finanziellen Ströme bleiben oft im Schatten des direkten Konsums, sind aber für das Fortschreiten der Klimaerwärmung von großer Bedeutung.Klimamodelle und emulationsbasierte Forschungsansätze ermöglichen es heute, die Auswirkungen des emissionsbedingten Verhaltens unterschiedlicher Einkommensgruppen greifbar zu machen. So können hypothetische Szenarien erstellt werden, bei denen etwa die Emissionen der reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung entfernt werden, um zu sehen, wie die Erde ohne ihren Einfluss aussehen würde. Die Ergebnisse sind dramatisch: Ohne den Emissionsbeitrag dieser Gruppe läge die globale Erwärmung seit 1990 deutlich geringer, womit auch die Häufigkeit und Intensität von Hitzeextremen und Dürren in diversen Regionen deutlich zurückgingen.

Die Annahme, dass alle Menschen mit dem durchschnittlichen Emissionsniveau der unteren fünfzig Prozent leben würden, zeigt, dass die Erwärmung fast gestoppt oder auf minimalem Niveau gehalten werden könnte. Hingegen würde eine weltweite Emission auf dem Niveau des obersten Zehntels katastrophale Erwärmungen von mehr als zwei Grad Celsius und darüber hinaus verursachen.Diese Erkenntnisse werfen Fragen zur Verteilungsgerechtigkeit sowie zum politischen Handlungsbedarf auf. Die Tatsache, dass die wohlhabenden Gruppen durch ihr Emissionsverhalten global gesehen ungleich stark zum Klimawandel beitragen, und dass diese Emissionen weitreichende transnationale Auswirkungen haben, unterstreicht die Notwendigkeit internationaler Kooperation und Maßnahmen. Reichhaltige Länder, aber auch reiche Individuen innerhalb der Länder, tragen somit eine besondere Verantwortung, aktiv zur Reduktion von Treibhausgasen beizutragen.

Erfreulicherweise erlauben diese detaillierten Analysen auch gezielte Politikansätze. Ansätze wie eine koordinierte globale Vermögenssteuer können neben sozialen Zielsetzungen auch als wirksames Instrument gegen die Klimaungleichheit dienen. Eine solche Steuer würde nicht nur Finanzmittel generieren, die für Klimaschutz sowie Anpassungs- und Schadenminderungsmaßnahmen verwendet werden könnten, sondern auch Anreize setzen, den umweltschädlichen Verbrauch einzudämmen. Ebenso wichtig sind Reformen im Finanzsektor, die darauf abzielen, Kapitalströme bewusst in nachhaltige und emissionsarme Bereiche zu lenken. Investitionen der Reichen sollten verstärkt auf klimafreundliche Projekte gerichtet werden, anstatt die Erderwärmung durch die Unterstützung fossiler Industrien weiter voranzutreiben.

Die Auswirkungen des unverhältnismäßigen Konsums und der Emissionen der Reichen lassen sich auch auf regionaler Ebene erkennen. In Ländern wie den Vereinigten Staaten oder China wirkt sich das Emissionsverhalten der Wohlhabenden nicht nur national aus, sondern führt auch zu verstärkten Klimaextremen in besonders verwundbaren Regionen wie etwa dem Amazonasbecken, Südostasien oder Teilen Afrikas. Dort steigen die Häufigkeit von Hitzewellen und meteorologischen Dürren deutlich an – Ereignisse, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Systeme massiv belasten und gefährden. Diese transnationalen Effekte machen deutlich, dass Klimaschutz und Gerechtigkeit global gedacht und umgesetzt werden müssen.In puncto meteorologische Dürren ist die Situation etwas komplexer.

Zwar zeigen sich die stärksten Temperaturanstiege und Häufigkeitszunahmen von Hitzemonaten deutlich an vielen Orten, doch bei Dürren hängt die Wahrnehmung der Veränderungen stärker von regionalen klimatischen Faktoren und Modellunsicherheiten ab. Dennoch spielt gerade beispielsweise der Amazonas-Regenwald eine herausragende Rolle für das weltweite Klimasystem, und die zunehmende Trockenheit dort bedroht nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die Fähigkeit dieses Gebiets zur CO₂-Speicherung. Die wohlhabenden Emitenten tragen durch ihre Emissionen auch zur Verstärkung dieser kritischen Entwicklung bei.Neben der Betonung der Verantwortung der Reichsten verlangt die Forschung auch einen Fokus auf die Bedeutung von Methan und anderen nicht-CO₂-Treibhausgasen. Methan hat zwar eine kürzere Verweildauer in der Atmosphäre, verursacht aber eine sehr hohe kurzfristige Erwärmung und korreliert stark mit intensiven Klimafolgen.

Bei der Zählung der Emissionen zeigt sich, dass nicht-CO₂-Gase einen höheren Anteil am Beitrag der obersten Einkommensgruppen haben als bisher angenommen. Das bedeutet, dass Maßnahmen zur Methanreduktion nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus sozial-ökonomischen Gesichtspunkten Priorität haben sollten.Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen der Verantwortung für Emissionen und der Anfälligkeit gegenüber Klimafolgen. Besonders die unteren Einkommensschichten in ärmeren Ländern, die wenig zu den Ursachen beigetragen haben, sind gleichzeitig am meisten von den Auswirkungen wie Ernteausfällen, Wassermangel und gesundheitlichen Risiken betroffen. Diese soziale Disparität erhöht den Druck auf internationale Klimafinanzierungen und Politik, die nicht nur auf Emissionsminderung, sondern auch auf Unterstützung bei Anpassung und Schadensbegrenzung ausgelegt sein müssen.

Bislang bleiben die dafür vorgesehenen finanziellen Mittel jedoch weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurück, was die globale Ungerechtigkeit verstärkt.Darüber hinaus zeigt die aktuelle Forschung, dass die Klimakrise selbst wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten verschärft. Extreme Wetterereignisse führen zu existenziellen Verlusten, Migration und wachsender Armut, vor allem in den am wenigsten schützbaren Gemeinschaften. Dies schafft einen Teufelskreis, in dem die am wenigsten Verantwortlichen die höchsten Kosten tragen. Das Bewusstsein über den Zusammenhang zwischen Reichtum, Emissionen und Klimarisiken sollte politische Debatten beeinflussen und Instrumente wie das Polluter-Pays-Prinzip stärken.

Insgesamt zeigt sich, dass die Rolle der einkommensstarken Bevölkerungsgruppen beim Klimawandel nicht nur eine Frage des Volumens ist, sondern auch der globalen Verantwortung und der Verteilung von Lasten und Schäden. Die Kombination von datenbasierten Emissionsanalysen, Klimamodellierungen und sozialer Gerechtigkeit ist entscheidend, um den Pfad zu einer nachhaltigeren, gerechteren Zukunft zu ebnen. Nur wenn der Beitrag der Wohlhabenden angemessen berücksichtigt wird, kann globaler Klimaschutz erfolgreich und sozial akzeptiert durchgesetzt werden.Zukunftsfähige Politiken sollten daher auf mehreren Ebenen ansetzen. Neben der Besteuerung überhöhter Emissionen von Einzelpersonen und Unternehmen sind internationale Abkommen nötig, die Emissionen einzelner Bevölkerungsgruppen berücksichtigen und Anreize für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen schaffen.

Zudem sollten finanzielle Ströme nachhaltiger gestaltet und Investitionen in saubere Technologien massiv gefördert werden. Bildung und Bewusstseinsbildung können ebenso eine Rolle spielen, indem sie Konsumgewohnheiten hinterfragen und alternative Lebensstile fördern.Zusammengefasst ist die Erkenntnis unumstößlich: Klimawandel und Klimaextreme sind nicht allein technologische oder naturwissenschaftliche Herausforderungen, sondern zutiefst soziale und politische Themen. Wohlhabende Gruppen tragen eine besondere Verantwortung, die sich in globalen Klimaungleichheiten widerspiegelt. Ihre konsequente Einbindung in Lösungen ist entscheidend, um den drohenden Folgen der Erderwärmung wirksam zu begegnen und für mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu sorgen.

Nur so lassen sich Klimakrise und soziale Ungleichheit sinnvoll und dauerhaft gemeinsam angehen.