Inflation ist ein Thema, das Verbraucher, Unternehmen und politische Entscheidungsträger seit Jahrzehnten beschäftigt. Trotz der intensiven Analyse und zahlreicher wirtschaftlicher Modelle haben sich viele Prognosen und Ansätze als unzureichend erwiesen. Die Realität zeigt, dass wir die Dynamik und Ursachen von Inflation vielfach missverstanden haben. Dieses tiefergehende Missverständnis behindert effektive Maßnahmen und lässt nötige Reformen ausbleiben. Die Zeit ist reif für eine neue Perspektive, um die Herausforderungen der Inflation zu meistern und die wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen.

Traditionell wurde Inflation oft als ein rein monetäres Phänomen betrachtet. Gesetzt wurde dabei vor allem auf die Annahme, dass die Erhöhung der Geldmenge zwangsläufig zu Preissteigerungen führt. Diese monetaristische Sichtweise hat lange Zeit die geldpolitischen Entscheidungen geprägt. Zentralbanken beschränkten sich deshalb häufig auf das Management der Geldbasis und der Zinssätze als Steuerungsmittel. Während dies in bestimmten Phasen durchaus sinnvoll war, offenbarten sich in den letzten Jahren immer größere Lücken: Inflation ließ sich nicht länger zuverlässig über diese Parameter kontrollieren.

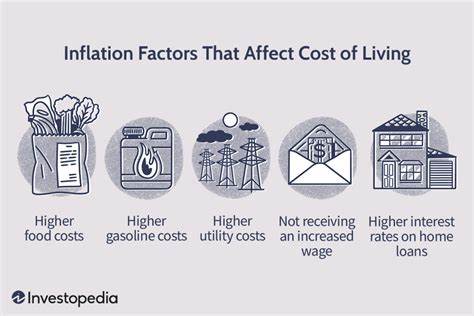

Die erwarteten Zusammenhänge funktionierten nicht wie prognostiziert. Ein wichtiger Grund für die Fehleinschätzungen ist die Vernachlässigung struktureller und globaler Faktoren. Globalisierung, technologische Innovationen und demografische Entwicklungen beeinflussen die Preisbildung massiv. Lieferketten-Probleme, Arbeitskräftemangel in Schlüsselbranchen sowie geopolitische Konflikte verursachen Angebotsschocks, die klassische geldpolitische Instrumente kaum adressieren können. Durch tiefergehende Störungen in den Produktions- und Verteilungssystemen geraten Preise aus dem Gleichgewicht – und zwar weitgehend unabhängig von der Geldmenge im Umlauf.

Darüber hinaus haben sich die Konsumenten- und Unternehmensverhalten wesentlich verändert. Verbraucher reagieren heute sensibler auf Preisänderungen, suchen vermehrt nach günstigeren Alternativen oder verschieben Konsum. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen mit steigenden Kostenstrukturen konfrontiert und geben diese oftmals vollständig an die Endverbraucher weiter. Solche Verhaltensmuster tragen dazu bei, dass Inflationsprozesse unvorhersehbarer und komplexer werden. Die Pandemie hat diesen Trend zusätzlich verstärkt.

Durch Lockdowns, unterbrochene Lieferketten und veränderte Konsummuster entstanden einzigartige Herausforderungen, die viele traditionelle Modelle nicht abbilden konnten. Die daraufhin eingeleiteten wirtschaftspolitischen Maßnahmen – insbesondere umfangreiche Konjunkturpakete und expansive Geldpolitik – lösten eine bislang unbekannte Wechselwirkung zwischen Nachfrage- und Angebotsproblemen aus. Gerade hier zeigt sich, dass klassisches Denken an seine Grenzen stößt. Um Inflation erfolgreich zu begegnen, bedarf es eines vielschichtigen und integrativen Ansatzes. Statt ausschließlich auf Zinssteuerung und Geldmengenregulierung zu setzen, müssen neben der Geldpolitik auch Fiskalpolitik, Strukturreformen, Digitalisierung und internationale Zusammenarbeit stärker in den Fokus rücken.

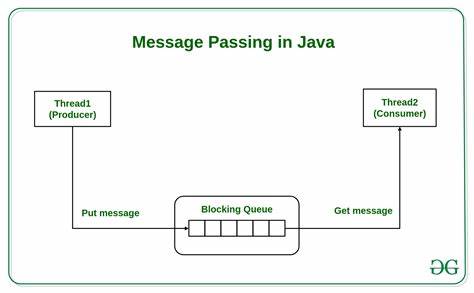

Effektive Bekämpfung von Inflation verlangt eine gezielte Analyse der Ursachen auf Mikro- wie auch Makroebene. Ein neues Denken würde bedeuten, dass Zentralbanken enger mit anderen Politikfeldern kooperieren müssen. Die Trennung von Geld- und Fiskalpolitik, ein dogmatischer Grundsatz zahlreicher Institutionen, hat sich als problematisch erwiesen. Gemeinsame Strategien zur Stärkung von Produktionskapazitäten, Förderung von Innovationen und Verbesserung der Arbeitsmarktsituation tragen unmittelbar zur Inflationskontrolle bei. Ohne eine verbesserte Infrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit bleiben Geldpolitiken oft wirkungslos oder führen zu unerwünschten Nebenwirkungen.

Ein wichtiger Baustein ist zudem die stärkere Nutzung moderner Datenanalyse und KI-Technologien. Diese erlauben eine präzisere Erfassung von Preisbewegungen, Konsumentenverhalten und Marktreaktionen in Echtzeit. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse können genutzt werden, um Maßnahmen frühzeitig anzupassen und besser zu kalibrieren. Traditionelle Indikatoren wie Verbraucherpreisindex oder Leitzinsen reichen zwar weiterhin als Orientierung, verlieren aber zunehmend an Aussagekraft. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es außerdem erforderlich, das Verständnis für Inflation und ihre Folgen zu vertiefen.

Inflationsbekämpfung ist kein rein technisches Thema, sondern betrifft zahlreiche Lebensbereiche der Bevölkerung. Eine transparente Kommunikation politischer Maßnahmen und deren Auswirkungen stärkt das Vertrauen und ermöglicht eine breitere Akzeptanz auch für schwierige Entscheidungen. Fehlgeleitete Erwartungshaltungen, etwa hinsichtlich Lohnerhöhungen oder Preisentwicklung, können so besser gesteuert werden. Schließlich spielt die internationale Dimension eine immer größere Rolle. Inflation kennt keine Grenzen – Verflechtungen in Produktion und Handel wirken global.

Entsprechend müssen auch politische Antworten grenzüberschreitend abgestimmt sein. Internationale Institutionen und multilaterale Abkommen können den Dialog und die Koordination fördern. Nur so kann verhindert werden, dass protektionistische Maßnahmen und Währungskriege die Lage zusätzlich verschärfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jahrzehntelang vorherrschende Sicht auf Inflation unvollständig war. Der Glaube an einfache Erklärungen hat eine proaktive und flexible Politik behindert.