Das Arbeitsgedächtnis zählt zu den faszinierendsten und zugleich herausforderndsten Bereichen der Kognitionswissenschaft. Lange Zeit galt es als ein vergleichsweise simples System zur kurzfristigen Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Doch neuere Erkenntnisse verdeutlichen, dass das Arbeitsgedächtnis ein hochkomplexes Netzwerk ist, das weit über das bloße Halten von Daten hinausreicht. Es involviert vielfältige neuronale Prozesse, emotionale Einflüsse und flexible Anpassungen an unterschiedliche Anforderungen der Umwelt. Diese neue Sichtweise eröffnet spannende Perspektiven und lädt dazu ein, bisherige Annahmen zu hinterfragen und unser Verständnis vom menschlichen Denken zu vertiefen.

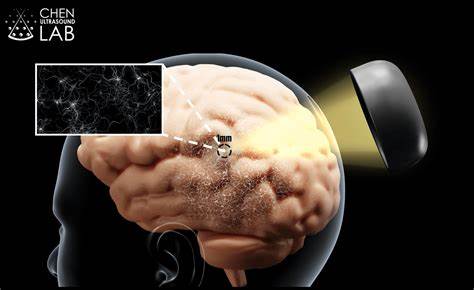

Das Arbeitsgedächtnis ist maßgeblich daran beteiligt, wie wir Informationen aufnehmen, verarbeiten und nutzen. Es fungiert als eine Art temporärer Speicherplatz, in dem Daten für einen limitierten Zeitraum aktiv gehalten und für komplexe Denkprozesse wie Problemlösen, Entscheidungen treffen oder Sprachverstehen zugänglich gemacht werden. Dabei ist es eng verknüpft mit verschiedenen Gehirnregionen, besonders im Frontal- und Parietallappen, die gemeinsam ein flexibles und dynamisches Netzwerk bilden. Die traditionelle Auffassung vom Arbeitsgedächtnis basierte häufig auf der Vorstellung, dass es in klar abgetrennte Komponenten untergliedert ist, etwa einen phonologischen Speicher für sprachliche Informationen und einen visuospatiale Notizblock für visuelle Daten. Obwohl dieses Modell wertvolle Einblicke bot, greift es heute zu kurz, um die vielseitigen und dynamischen Prozesse zu erklären, die beim Arbeitsgedächtnis ablaufen.

Moderne Theorien gehen davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis nicht nur passive Informationen speichert, sondern dass diese Speicherung aktiv mit der Aufmerksamkeit, dem Langzeitgedächtnis und anderen kognitiven Funktionen interagiert. Neurowissenschaftliche Studien enthüllen, dass viele der Prozesse, die im Arbeitsgedächtnis stattfinden, stark von der Kontrolle durch das zentrale Exekutivsystem abhängen. Dieses steuert, welche Informationen fokussiert, welche verworfen und wie sie verarbeitet werden. Die Rolle der Aufmerksamkeitskontrolle ist dabei nicht zu unterschätzen, denn sie ermöglicht es, im Gewirr an Reizen diejenigen auszuwählen, die für die jeweilige Aufgabe relevant sind. Überraschenderweise zeigen neueste Forschungen, dass das Arbeitsgedächtnis eine deutlich flexiblere Kapazität besitzt, als bisher angenommen.

Früher ging man von einer feststehenden Grenze aus, beispielsweise eine Handvoll von Informationen gleichzeitig zu halten. Doch es scheint, dass die Kapazität variabel ist und unter anderem vom individuellen Trainierbarkeit, der Motivation und den emotionalen Zuständen abhängt. Emotionen können das Arbeitsgedächtnis beeinflussen, indem sie beispielsweise die Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize lenken oder hemmen. Stress wirkt sich oft negativ aus, indem er die Kontrolle des Exekutivsystems schwächt und somit die Effizienz des Arbeitsgedächtnisses mindert. Andersherum können positive Emotionen und ein entspanntes Umfeld die kognitive Leistungsfähigkeit steigern.

Die Vernetzung mit dem Langzeitgedächtnis ist ein weiterer Faktor, der das Bild des Arbeitsgedächtnisses komplexer macht. Informationen, die bereits im Langzeitgedächtnis gespeichert sind, können hervorgeholt und mit neuen Reizen kombiniert werden, um neue Bedeutung zu schaffen. Diese Wechselwirkungen zeigen, dass das Arbeitsgedächtnis keine isolierte Struktur ist, sondern sich in einem ständigen Austausch mit anderen kognitiven und neuronalen Systemen befindet. Besonders interessant ist auch die Tatsache, dass das Arbeitsgedächtnis in unterschiedlichen Kontexten und für verschiedene Aufgaben angepasst wird. Je komplexer eine Aufgabe, desto größer scheint die Beteiligung des Arbeitsgedächtnisses an der Integration verschiedener Informationsquellen.

In sozialen Situationen etwa müssen wir nicht nur sprachliche Informationen verarbeiten, sondern auch emotionale Signale interpretieren und unser Verhalten schnell anpassen. All diese Aspekte verdeutlichen, dass das Arbeitsgedächtnis in seiner Funktion weit über die reine Datenhaltung hinausgeht und vielmehr als integratives Steuerungsinstrument für kognitive Handlungen verstanden werden kann. Gerade für die Bildungswissenschaften und die Psychologie bieten diese Erkenntnisse neue Ansatzpunkte. Trainingstechniken, die gezielt die Flexibilität und Kapazität des Arbeitsgedächtnisses fördern, haben das Potenzial, Lernprozesse zu unterstützen. Gleichzeitig wird klar, dass individuelle Unterschiede im Arbeitsgedächtnis erklären können, warum manche Menschen in bestimmten Aufgaben besser abschneiden als andere.

Daher lohnt es sich, Förderprogramme und Diagnostik auf eine differenzierte Betrachtung des Arbeitsgedächtnisses auszurichten. Außerdem könnten zukünftige Technologien und innovative Ansätze aus der Neurowissenschaft die Möglichkeit bieten, das Arbeitsgedächtnis gezielt zu stärken – sei es durch neurofeedbackgestütztes Training, kognitive Spiele oder personalisierte Lernumgebungen. Mit der Erkenntnis, dass das Arbeitsgedächtnis ein hochdynamisches, komplexes System ist, weitet sich auch das Verständnis für viele alltägliche Herausforderungen. Schwierigkeiten bei der Informationsaufnahme, beim Multitasking oder im Umgang mit Stress lassen sich besser nachvollziehen und mit gezielten Interventionen angehen. Insgesamt zeigt sich, dass das Arbeitsgedächtnis heute weit mehr ist als ein einfacher Zwischenspeicher: Es ist ein flexibles, kontrolliertes und interaktives Netzwerk, das unser Denken und Handeln maßgeblich prägt und gestaltet.

Die Komplexität seiner Funktionsweise eröffnet neue Horizonte für Forschung, Praxis und das Erleben des eigenen kognitiven Potenzials.

![Michael I. Jordan – scaling excellence in A.I., statistics and beyond [video]](/images/C2B3D214-BFBC-4DCD-8345-8B4914022A25)