Professor Layton ist eine beliebte Spielereihe, die sich durch knifflige Logikrätsel und faszinierende Geschichten auszeichnet. Eines dieser Rätsel, das vielen Liebhabern der Serie im Gedächtnis geblieben ist, beschäftigt sich mit der Frage, wie man aus begrenzten Hinweisen auf die richtigen Antworten kommt. Eine spannende Umsetzung dieses Rätsels in einer Programmiersprache wie Prolog ist bereits bekannt, doch wie sieht es mit moderneren logikbasierten KI-Tools aus? Genau hier kommt IDP-Z3 ins Spiel, eine innovative deklarative Lösung, die komplexe logische Probleme effizient lösen kann. In diesem Kontext werfen wir einen Blick darauf, wie man das Layton Puzzle mit IDP-Z3 modelliert, löst und welche Vorteile diese Methode gegenüber traditionellen Vorgehensweisen bietet. Es geht um mehr als nur Programmieren – es geht um intelligentes Denken für die Maschine.

Das Layton Puzzle, um das es hier geht, dreht sich um eine Gruppe von vier Schülern – Mary, Dan, Lisa und Colin – die alle die gleichen zehn A/B-Fragen beantwortet haben. Die Besonderheit dabei ist, dass nicht bekannt ist, welche Antworten korrekt sind. Stattdessen liegen uns die tatsächlichen Antworten jedes Schülers vor, ebenso wie die erreichten Punktzahlen von Mary, Dan und Lisa. Mary erzielte dabei eine Punktzahl von 7, Dan 5 und Lisa 3, doch über Colin ist nur die Antwortfolge bekannt, seine Punktzahl jedoch unbekannt. Aus gegebenen Antworten und Punkten soll durch logisches Schließen die Punktzahl von Colin ermittelt werden.

Die zentrale Herausforderung in dieser Fragestellung ist, dass die richtigen Antworten auf jede Frage geheim bleiben. Die Aufgabe besteht also darin, eine Lösung zu finden, bei der die Anzahl der richtigen Antworten faktisch die Ergebnisse der Schüler erklärt. Dies ist ein klassisches Beispiel für ein inverses Problem, bei dem aus beobachteten Daten plausible zugrundeliegende Ursachen abgeleitet werden sollen. IDP-Z3 ist ein Wissensbasissystem, das vor allem auf der deklarativen Logik basiert. Anders als bei prozeduraler Programmierung wird hier nicht Schritt für Schritt die Lösung vorgegeben, sondern stattdessen werden Fakten, Regeln und logische Beziehungen in einem sogenannten Wissenbasis-Modell festgehalten.

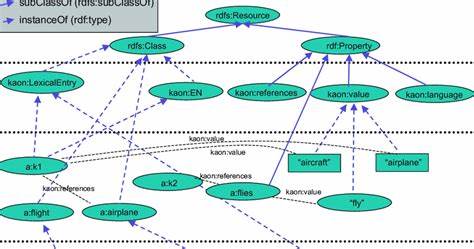

Anschließend verwendet IDP-Z3 ein ausgeklügeltes logisches Schließen, um konsistente Modelle zu generieren, die mit den gegebenen Informationen übereinstimmen. Die drei entscheidenden Bausteine in diesem Ansatz sind die Definition der Vokabeln, die Festlegung von bereits bekannten Strukturen sowie die Formulierung der Theorie – also den logischen Regeln, die die Eigenschaften und Beziehungen der verwendeten Symbole beschreiben. Im ersten Schritt wird die Vokabularstruktur aufgebaut. Hierzu legen wir drei Datentypen an: den Datentyp „Antwort“ mit den möglichen Werten A und B, den Datentyp „Frage“, der die Zahlen von 1 bis 10 repräsentiert, und den Datentyp „Schüler“, welcher aus Mary, Dan, Lisa und Colin besteht. Die klare Abgrenzung dieser Typen erleichtert die präzise Modellierung und spätere Berechnung enorm.

Mit diesen Basistypen lässt sich dann eine Funktion formulieren, die für jeden Schüler seine Punktzahl abbildet. Ebenso werden Funktionen definiert, welche die Antwort jedes Schülers auf jede Frage festhalten sowie welche Antwort allgemein als richtig gilt. Die Funktion „score“ wird somit vom Schüler auf eine ganze Zahl abgebildet, während „answered“ Schüler und Frage auf eine Antwort abbildet. Die Funktion „correct“ ordnet jeder Frage eine richtige Antwort zu. Diese Struktur legt die Grundlagen, damit das System später aussagekräftige Schlüsse ziehen kann.

Im nächsten Schritt folgt die Interpretation der bekannten Werte in der sogenannten Struktur. Hier werden die Antworten der Schüler zu den einzelnen Fragen genau festgelegt. Besonders erwähnenswert ist, dass für Colin nur die Antworten bekannt sind – seine tatsächliche Punktzahl aber bewusst offen bleibt. Dies erlaubt, dass IDP-Z3 alle möglichen Punktzahlen ohne Vorannahmen prüft. Für Mary, Dan und Lisa hingegen sind sowohl ihre Antworten als auch ihre Punkte vollständig definiert.

Diese Differenzierung ist entscheidend, um die Punktzahl von Colin aus den vorliegenden Daten sinnvoll abzuleiten. Die eigentliche Logik des Problems liegt in der Theorie, die die Kriterien festhält, wie die Punktzahlen der Schüler zustande kommen. Hier kommt die deklarative Kraft von IDP-Z3 voll zur Geltung: es wird ausgedrückt, dass die Punktzahl eines jeden Schülers genau der Anzahl der Fragen entspricht, bei denen seine Antwort mit der korrekten Antwort übereinstimmt. Durch die Verwendung von Quantoren und Aggregationen lässt sich diese Regel sehr kompakt und elegant in Sprache der formalen Logik ausschreiben. Diese logische Verknüpfung setzt den Rahmen dafür, dass das System nur Lösungen findet, die mit den Punktzahlen der Schüler konsistent sind.

Die spannende Konsequenz dieses Ansatzes ist, dass IDP-Z3 multiple mögliche Lösungen für die korrekten Antworten identifiziert. Es gibt also nicht nur eine eindeutige Antwortfolge, die zu den Ergebnissen passt, sondern mehrere Varianten. Dennoch ist eine Gemeinsamkeit aller Lösungen, dass sie stets die gleiche Punktzahl für Colin ergeben. Die ermittelte Punktzahl ist sechs, was eine direkte Antwort auf die Ausgangsfrage liefert. Die Fähigkeit von IDP-Z3, alternative Modelle auszugeben, öffnet die Tür für tiefere Einsichten in die Struktur des Problems.

Es wird schnell offensichtlich, welche Fragen eine eindeutige Lösung haben, denn bei diesen korrespondieren alle Modelle hinsichtlich der richtigen Antwort miteinander. Andere Fragen hingegen bleiben offen für unterschiedliche Interpretationen und beleuchten die Grenzen dessen, was aus den gegebenen Daten geschlossen werden kann. Darüber hinaus verfügt IDP-Z3 über die Fähigkeit des sogenannten Propagierens, mit der es genau jene Aspekte der Lösung aufdeckt, die in allen möglichen Alternativen konstant sind. Die Propagation zeigt auf, dass bestimmte Fragen feststeht, welche Antwort sie haben müssen, während andere variabel bleiben können. Dies ist äußerst wertvoll, wenn man verstehen will, an welchen Stellen die gegebene Information besonders restriktiv wirkt und wo Freiraum für Interpretationen bleibt.

Diese Herangehensweise an das Layton Puzzle ist exemplarisch für viele praktische Anwendungen von automatischer Schlussfolgerung und Wissensrepräsentation. In Bereichen wie der künstlichen Intelligenz, der Entscheidungsunterstützung oder der Fehlersuche lassen sich ähnlich komplexe Probleme durch logische Modellierung und schließendes Denken lösen. Die deklarative Natur von IDP-Z3 erlaubt es dabei, sich auf das Problem an sich zu konzentrieren, ohne sich um mühsame algorithmische Details kümmern zu müssen. Ein weiterer Pluspunkt ist die intuitive Lesbarkeit des Modells: Wer die logische Problemstellung versteht, findet sich schnell in den Vokabularien, Theorien und Strukturen zurecht. Das macht IDP-Z3 nicht nur zu einem mächtigen Werkzeug für Experten, sondern auch zu einer hervorragenden Lernplattform, um sich mit den Grundlagen der deklarativen Programmierung und logischen Modellierung auseinanderzusetzen.

Von diesem pädagogischen Vorteil profitieren auch viele Hochschulen und Forschungsprojekte. Zudem ist die Integration von IDP-Z3 in Online-Umgebungen und interaktive Tutorials ein Schritt, um der breiten Öffentlichkeit den Zugang zur komplexen Welt der automatischen Deduktion zu erleichtern. Nutzer können die Modelle selbst ausprobieren, anpassen und experimentieren, was den Lerneffekt und die Einbindung in reale Problemstellungen fördert. Zusammenfassend stellt die Lösung des Layton Puzzles mit IDP-Z3 ein beeindruckendes Beispiel dar, wie traditionelle Denkaufgaben mit moderner logischer KI angegangen werden können. Dabei profitieren Anwender von der Trennung zwischen Wissen und Kontrolle, die das System bietet, und erhalten so unmittelbar Einblick in die zugrundeliegenden logischen Strukturen.

![The Ins and Outs of Labor Market Adjustment to Globalization [pdf]](/images/82B3B138-F46F-41E3-B575-E0866A311395)