Der Begriff „Vibe Coding“ hat in den letzten Monaten erheblich an Aufmerksamkeit gewonnen, seitdem Andrej Karpathy ihn im Februar 2025 erstmals prägte. Dennoch gibt es eine grundlegende Missinterpretation dieses neuen Konzepts, die ihre Schatten auf die aktuellen Publikationen zum Thema wirft. Dies führte dazu, dass gleich zwei Verlage und drei Autoren Bücher veröffentlichten, die den Ausdruck „Vibe Coding“ ganz anders definieren, als es ursprünglich gemeint war. Im Folgenden wird das Missverständnis erläutert, das Wesen von Vibe Coding klar dargelegt und seine Bedeutung für Entwickler und Nichtentwickler gleichermaßen diskutiert. Ebenso werden die Chancen entfaltet, die in der richtigen Anwendung dieses Konzepts stecken, und wie zukünftige Publikationen diesem Trend gerecht werden könnten.

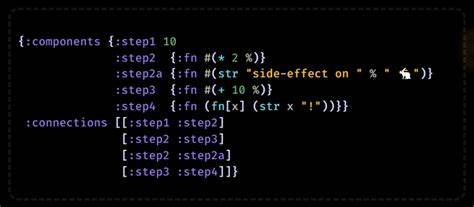

Vibe Coding wurde von Andrej Karpathy als eine Art entspanntes, intuitives Arbeiten mit KI-generiertem Programmcode beschrieben. Es geht dabei nicht darum, künstliche Intelligenz als Werkzeug in einem strukturierten, kontrollierten Softwareentwicklungsprozess einzusetzen – vielmehr bedeutet es, den Produktionscode quasi aus den Augen zu verlieren und sich dem „Vibe“ hinzugeben. Man lässt die KI programmieren, ohne sich zu sehr um die Details oder die Güte des resultierenden Codes zu kümmern. Dabei wird oft auf das genaue Lesen oder Verstehen des Codes verzichtet, Fehler werden eher umgangen oder ignoriert und die Entwicklung läuft mehr über das „Feeling“ als über klassische Programmiermethoden. Dieser Ansatz wird besonders bei einfachen, kurzlebigen Projekten angewandt, beispielsweise bei Prototypen oder kleinen Web-Apps, bei denen der Code im Grunde zweitrangig ist.

Karpathy beschreibt diesen Prozess auch als „nicht wirkliches Coden“, sondern eher ein Sehen, Sagen, Ausführen und Kopieren von Ergebnissen. Es ist ein spielerisches, nahezu experimentelles Arbeiten, das besonders für Menschen geeignet ist, die keine tiefgehenden Programmierkenntnisse besitzen, aber dennoch individuelle Softwarelösungen eigenständig erstellen möchten. Damit eröffnet Vibe Coding eine komplett neue Zugangsweise zu Programmierung, die weit entfernt ist von klassischen, produzierorientierten Entwicklungsprozessen. In scharfem Kontrast zu dieser Definition stehen die beiden Bücher „Vibe Coding“ von Gene Kim und Steve Yegge, herausgegeben vom Verlag IT Revolution, sowie „Vibe Coding: The Future of Programming“ von Addie Osmani, veröffentlicht bei O’Reilly Media. Beide Werke verwenden den Begriff „Vibe Coding“ im Titel, widmen sich jedoch der professionellen Nutzung von KI-Tools zur Unterstützung bei der Entwicklung von produktionsreifem Softwarecode.

Ihre Inhalte drehen sich darum, wie erfahrene Entwickler GenAI, Chatbots, autonome Agenten und ähnliche Technologien in strukturierte Arbeitsabläufe integrieren können. Diese Anwendungen orientieren sich an bewährten Softwareentwicklungspraktiken und haben das Ziel, qualitativ hochwertigen Code zu generieren – eine Abweichung vom ursprünglichen Konzept Karpathys, das eher einen wenig strukturierten, intuitiven Umgang beschreibt. Diese Fehlinterpretation sorgt für Verwirrung und zeigt exemplarisch, wie schnell sich Begriffe aus der Technologiewelt in falschen Kontexten verbreiten können. Auch wenn Vibe Coding als Begriff erst vor kurzem entstanden ist, liegt der Fehler zeitlich so nah am Ursprung, dass es kaum Entschuldigung dafür gibt, die Definition nicht gründlich zu recherchieren. Der Umstand, dass die Cover-Designs bereits fertiggestellt sind und die Bücher bald erscheinen, macht eine nachträgliche Korrektur äußerst unwahrscheinlich.

Somit bleibt der Eindruck bestehen, dass große Akteure der Softwarebranche einen zentralen Aspekt des Begriffs missverstanden und damit eine Chance verpasst haben, das Thema authentisch und innovativ aufzugreifen. Einer der Hauptgründe, warum die korrekte Definition von Vibe Coding so wichtig ist, liegt in der Zielgruppe, für die das Konzept tatsächlich entwickelt wurde. Es richtet sich nicht an professionelle Entwickler, die im Alltag mit komplexen Softwareprojekten kämpfen, sondern vor allem an Menschen ohne formale Programmierausbildung. Diese Zielgruppe profitiert von der Möglichkeit, dank moderner KI-Werkzeuge Aufgaben zu automatisieren und individuelle Softwarelösungen zu schaffen, ohne die technischen Barrieren des klassischen Programmierens überwinden zu müssen. Vibe Coding als eine Methode, die diesen Menschen eine neue Tür öffnet, könnte daher gesellschaftliche Relevanz entfalten.

Die Idee, dass jeder das Recht hat, seinen Alltag durch Softwareautomation zu erleichtern, ohne zwingend Programmierer werden zu müssen, ist revolutionär. Sie fordert das traditionelle Verständnis von Softwareentwicklung heraus und erweitert das Spektrum, wer überhaupt als „Programmierer“ angesehen werden kann. Gerade in einer Zeit, in der KI-gestützte Werkzeuge immer benutzerfreundlicher werden und immer mehr Alltagstätigkeiten unterstützen können, ist es essenziell, diese neue Richtung korrekt zu kommunizieren. Vibe Coding beinhaltet auch wichtige Überlegungen zu potenziellen Risiken. Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Kostenkontrolle sind Aspekte, die bei der unreflektierten Nutzung von KI-Codegeneratoren leicht auf der Strecke bleiben können.

Ein Buch oder eine Anleitung, die tatsächliche Vibe Coding Methoden für Laien erklärt, müsste diese Fragen gezielt ansprechen. Es geht dabei nicht nur um einen pragmatischen Umgang mit den Limitierungen der KI-Tools, sondern vor allem darum, wie man realistische Projekte plant und dabei Fallstricke vermeidet. Die Tatsache, dass etablierte Autoren und Verlage dieses Thema bislang nicht authentisch aufnehmen, ist bedauerlich. Gleichzeitig bietet sich hier eine einmalige Chance für zukünftige Publikationen, sich auf das wahre Vibe Coding zu konzentrieren. Ein solches Buch könnte nicht nur ein Bestseller werden, sondern auch echte sozialen Mehrwert schaffen, indem es einer großen Gruppe von Menschen den Zugang zur Softwareerstellung ermöglicht.

Gerade im Bildungsbereich, bei Hobbyisten oder im Bereich kleiner Unternehmen, die keine Ressourcen für klassische Softwareentwicklung haben, kann Vibe Coding als Brücke dienen. Das Paradoxe an der aktuellen Debatte ist, dass trotz der oberflächlichen Fehlinterpretationen das Interesse am Thema stark wächst. KI-gestütztes Programmieren wird zunehmend Alltag, und die Diskussion um neue Arbeitsweisen mit intelligenten Systemen ist wichtiger denn je. Die richtige Einordnung von Vibe Coding hilft dabei, Konzepte klarer zu definieren und Missverständnisse in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Es ist eine Frage der Verantwortung, den Ursprung eines Begriffs angemessen zu würdigen, um sowohl Verwirrung als auch falsche Erwartungen zu vermeiden.

Neben der originellen Definition von Karpathy gibt es weitere Überlegungen, die Vibe Coding auszeichnen. Es kann als natürlicher Ausdruck einer neuen Software-Ära verstanden werden, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine zunehmend verschwimmen. Die Rolle des Entwicklers verändert sich vom akribischen Codierer zum intuitiven Regisseur, der die KI als Partner in einem kreativen Prozess sieht. Dieses Verständnis ist wegweisend und stellt eine fundamentale Verschiebung dar, die weit über technische Details hinausgeht. Die Herausforderung für Verlage, Autoren und die Tech-Community insgesamt besteht darin, diese Veränderungen besser zu reflektieren und differenziert darzustellen.

Begriffe wie Vibe Coding dürfen dabei nicht nur als Marketing-Werkzeuge missbraucht werden, sondern müssen inhaltlich sauber positioniert werden, um das Vertrauen der Leser und Anwender zu gewinnen. Letztlich geht es um den Aufbau von Wissen, das für verschiedene Zielgruppen passt – von professionellen Softwareingenieuren bis hin zu Anfängern, die sich erstmals mit der Automatisierung ihrer eigenen Prozesse beschäftigen. Eine kritische, aber konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema könnte in Zukunft dazu führen, dass die Begrifflichkeit „Vibe Coding“ zweigeteilt wird: einerseits für die traditionelle, kontrollierte KI-Unterstützung in der Softwareentwicklung, andererseits für den spielerischen, intuitiven Umgang mit Code, der Laien zugänglich ist. Damit könnten beide Welten ihren Raum erhalten und zu mehr Klarheit beitragen. Abschließend bleibt zu betonen, dass das Missverständnis rund um Vibe Coding auch als Ausdruck einer allgemeinen Entwicklung im Umgang mit KI verstanden werden kann.

Neue Technologien entstehen schneller, als sich Begriffe und Definitionen etablieren können. Daraus ergeben sich Spannungspunkte zwischen Innovationsdruck und dem Bedürfnis nach Präzision. Gerade im Feld der generativen KI, das weiterhin rasant wächst, ist eine sorgfältige Kommunikation besonders wichtig, um nachhaltigen Nutzen entstehen zu lassen. Vibe Coding ist mehr als ein Buzzword. Es ist ein Konzept mit hohem Potenzial, das den Zugang zur Softwareentwicklung revolutionieren kann, indem es Barrieren abbaut und Menschen ermutigt, ihre eigenen kreativen Lösungen zu realisieren – ganz ohne Programmierausbildung.

Damit steht es für eine inklusive Zukunft, in der Technologie nicht länger nur eine exklusive Domäne weniger Experten ist, sondern ein Werkzeug für die breite Bevölkerung wird. Umso wichtiger ist es, diese Vision nicht durch falsche Verwendung und oberflächliche Missverständnisse zu verwässern, sondern sie konsequent weiterzuentwickeln und korrekt zu kommunizieren.