Die Entscheidung, eine Datenbankplattform zu wechseln, ist eine der gravierendsten technischen Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert werden können. Insbesondere wenn es um die Migration von verteilten, hochverfügbaren Systemen wie CockroachDB hin zu klassischen relationalen Datenbanken wie PostgreSQL geht, stehen Teams vor vielfältigen Hürden. Dabei stellen sich zentrale Fragen: Warum lohnt sich der Wechsel? Welche Probleme tauchen während der Migration auf? Und wie lässt sich der Prozess möglichst reibungslos gestalten? Diese Themen sind essenziell, um langfristig Stabilität, Performance und Kosteneffizienz zu gewährleisten. CockroachDB wurde ursprünglich als verteilte SQL-Datenbank konzipiert, die vor allem durch ihre horizontale Skalierbarkeit und das Management von Multi-Region-Setups punktet. Insbesondere Unternehmen, die komplexe regulatorische Anforderungen wie den europäischen Datenschutz durch Datenlokalisierung erfüllen müssen, sahen in CockroachDB die perfekte Lösung.

Allerdings zeigt die Praxis, dass bei steigender Nutzung und wachsender Datenmenge erhebliche Kostentreiber entstehen. Laut Erfahrungsberichten kann die Abrechnung bei CockroachDB im Verlauf von wenigen Jahren auf fünfstellig oder gar in die sechsstellige Summe wachsen, was insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen vor wirtschaftliche Herausforderungen stellt. Die Performance ist ein weiterer bedeutender Faktor. Während CockroachDB durch seinen optimierten Query Planner bei manchen Abfragen profitieren kann und diese schneller verarbeitet als herkömmliche SQL-Systeme, treten in anderen Situationen erhebliche Latenzen auf. Das liegt häufig an der Komplexität und der speziellen Struktur der von modernen ORM-Tools wie Prisma generierten SQL-Abfragen.

Diese tendieren dazu, enorm verschachtelte und umfangreiche SQL-Statements zu erzeugen, die von Cockroachs Optimierer nicht immer effizient gehandhabt werden. PostgreSQL hingegen zeigt sich in zahlreichen realen Anwendungsszenarien erheblich performanter. Die Fähigkeit von PostgreSQL, komplexe Joins und Filter effizient auszuführen, ohne dabei auf vollständige Tabellenscans angewiesen zu sein, sorgt oft für eine massive Reduzierung der Abfragezeiten. Migrationstechnisch haben Anwender von CockroachDB mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Anwendung von Datenbankschemamigrationen stellt eine signifikante Blockade dar, da gängige Tools wie Prisma bei großen Datenmengen und komplexen Änderungen zu Timeouts neigen.

Dies zwingt Entwickler dazu, manuelle Eingriffe vorzunehmen und Migrationen in teils riskante Workarounds aufzubrechen. Diese Einschränkungen bewirken nicht nur eine verlängerte Entwicklungszeit, sondern führen auch zu einer gedämpften Innovationsgeschwindigkeit aufgrund von blockierten Versionsupgrades. Das Festhalten an veralteten CockroachDB-Versionen kann wiederum den Support erschweren und bringt potenzielle Sicherheitsprobleme mit sich. Neben Migrationen beeinträchtigt die Performance von CockroachDB zudem den Betrieb externer Verarbeitungspipelines. ETL-Jobs (Extract, Transform, Load) etwa, die in der Praxis unverzichtbar für die Datenintegration und -analyse sind, leiden unter häufigen Ausfällen und Verzögerungen.

Nur eine begrenzte Auswahl an verlässlichen Integrationswerkzeugen steht derzeit für CockroachDB bereit. Insbesondere die Alpha-Phase von Connectors wie Airbyte ist geprägt von Instabilitäten und z. B. Speicherlecks, die den Betriebsalltag erschweren. Im Gegensatz dazu existiert für PostgreSQL ein breit etabliertes und erprobtes Ökosystem an ETL-Tools, die eine zuverlässige und performante Datenverarbeitung ermöglichen.

Die Umstellung auf PostgreSQL birgt zudem erhebliche Vorteile im Bereich der Systemadministration und des Betriebs. CockroachDB, bedingt durch seine Natur als verteiltes System, erschwert beispielsweise das Abbrechen laufender Abfragen. Um eine aufwändige Query zu stoppen, müssen Administratoren oft über die Konsole jedes einzelne Cluster-Mitglied manuell bedienen – ein Prozess, der mit Risiken verbunden ist und im schlimmsten Fall zu Instabilitäten im Cluster führen kann. PostgreSQL erlaubt hingegen eine einfache und intuitive Steuerung über bekannte GUI-Tools und SQL-Clients, wodurch Entwickler und Administratoren schneller und sicherer auf Probleme reagieren können. Die Zuverlässigkeit der Netzwerkanbindung ist ebenfalls ein entscheidender Aspekt.

Trotz aller Bemühungen können bei CockroachDB immer wieder Verbindungsabbrüche und zeitweilige Nichterreichbarkeit auftreten, die selbst erfahrene Teams vor Rätsel stellen. Diese Tailscale- oder VPN-bedingten Probleme erscheinen sporadisch und entziehen sich einer einfachen Diagnose. Die Folge sind unvorhersehbare Beeinträchtigungen im Entwicklungs- und Produktionsbetrieb. PostgreSQL-Systeme, die meist in klassischer Cloud- oder On-Premises-Umgebung laufen, sind von diesen Problemen deutlich weniger betroffen und bieten stabilere Voraussetzungen für langfristigen Erfolg. Das Herzstück einer jeden Datenbankmigration ist der Datentransfer.

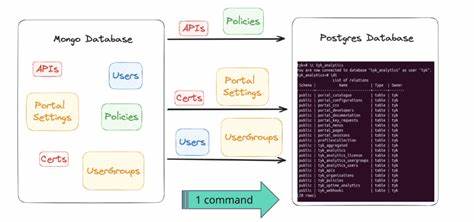

Lückenlose Datenkonsistenz und Minimierung von Ausfallzeiten sind hier entscheidende Erfolgsfaktoren. Beim Umstieg von CockroachDB zu PostgreSQL gilt es, die feinen Unterschiede in der Datenrepräsentation zu beachten – insbesondere bei komplexen Datentypen wie JSON oder Arrays. Einfache Dump- und Restore-Verfahren reichen hier oft nicht aus. Stattdessen sind maßgeschneiderte ETL-Lösungen notwendig, die inkrementelle Datenübertragung mit einer Transformation der Formate verknüpfen. Moderne Programmierumgebungen und Werkzeuge wie Bun ermöglichen hierbei effiziente und skalierbare Pipelines.

So kann der gesamte Migrationsprozess innerhalb von Stunden realisiert werden – mit minimaler Downtime und ohne Datenverlust. Nach der Migration eröffnet sich für Unternehmen ein großes Potenzial, ihre Infrastruktur und Anwendungen zu optimieren. Das umfangreiche Ökosystem von PostgreSQL bietet vielfältige Tools zur Analyse, Performance-Optimierung und Fehlerbehebung. Mit Tools wie PGAnalyze können schnell unperformante Abfragen erkannt, angepasst und neu indexiert werden. Dank der transparenten Architektur von PostgreSQL lassen sich Wartungsarbeiten automatisieren und Entwicklungszyklen verkürzen.

Gleichzeitig sinken die Betriebskosten deutlich, was auf der gesunkenen Belastung sowie den geringeren Lizenz- und Hosting-Gebühren basiert. Dies resultiert in einer signifikanten Kostenersparnis im fünfstelligen Bereich jährlich – ein wichtiger Hebel gerade für wachsende Unternehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umstieg von CockroachDB zu PostgreSQL eine strategische Entscheidung ist, die sowohl technische als auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Zwar beinhaltet der Migrationsprozess Komplexität und erfordert sorgfältige Planung sowie Expertise, doch lohnen sich die Investitionen in einen reibungslosen Ablauf. Unternehmen profitieren nicht nur von einer stabileren, performanteren Datenbankumgebung, sondern schaffen darüber hinaus eine Grundlage für innovative Weiterentwicklungen und nachhaltiges Wachstum.

Wer diesen Schritt sorgfältig und systematisch angeht, schafft somit einen echten Wettbewerbsvorteil in der Datenbanklandschaft der Zukunft.

![SoK: Challenges and Paths Toward Memory Safety for eBPF [pdf]](/images/A151E82B-50E4-43BA-94D0-CA95638BB49D)