Der Prozess des Abbaus von Funktionen in Software wird oft als Rückschritt oder gar als Verschlechterung wahrgenommen. Insbesondere bei beliebten Anwendungen oder Desktop-Umgebungen wie GNOME sorgt die Reduzierung von Features häufig für Kritik seitens der Anwender. Dabei übersehen viele, dass der sogenannte „Feature-Verlust“ tatsächlich ein Zeichen von Fortschritt und gezielter Verbesserung sein kann. Vor allem in einer Welt, in der Software immer komplexer wird und Nutzer mit einer Flut von Optionen überfordert sind, stellt sich die Frage: Wann wird weniger wirklich mehr? Viele Power-User und Software-Enthusiasten verfolgen ein Konzept, das man als Software-Maximalismus bezeichnen könnte. Dieses besagt, dass Software besser wird, je mehr Funktionen sie bietet.

Ein verwandtes Konzept ist der Kompositions-Maximalismus, bei dem Software bewusst minimalistisch gestaltet wird, dafür aber so, dass versierte Nutzer einzelne Features kombinieren können, um völlig individuelle Arbeitsabläufe zu schaffen. Beide Ansätze verfolgen das Ziel, maximale Flexibilität und Vielfalt bereitzustellen. Doch in der Praxis zeigen sich hier große Nachteile. Ein häufiges Problem von maximalistischer Software ist die Komplexität und der daraus resultierende Verwaltungsaufwand. Automatisierungen, die eigentlich Zeit sparen sollen, führen oft dazu, dass Nutzer ständig Einstellungen anpassen oder überdenken müssen.

Ein Beispiel: Statt eine einfache Liste nach Häufigkeit der Nutzung zu sortieren, wird dem Nutzer eine Funktion angeboten, eigene Favoritenlisten anzulegen und zu verwalten – aufwändig und nicht immer sinnvoll. Selbst erfahrene Anwender müssen viele Entscheidungen treffen, die oft kaum Auswirkungen auf ihre tatsächliche Arbeit haben. Diese „Entscheidungsmüdigkeit“ lenkt vom Wesentlichen ab und mindert die Produktivität. In der realen Nutzung kommt es darauf an, effizient und zielgerichtet zu arbeiten. Die meisten Menschen nutzen Software, um eine Aufgabe zu erledigen, sei es das Surfen im Internet, das Lesen von Nachrichten, das Abspielen von Musik oder das Bearbeiten von Dokumenten.

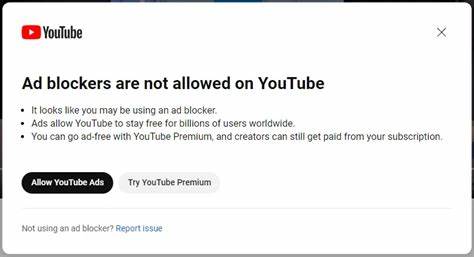

In diesem Kontext sind Funktionen, die nicht unmittelbar zum Ziel beitragen, sondern eher der Individualisierung oder Komforterweiterung dienen, oft wenig hilfreich und wirken ablenkend. Die Zeit, die ein Nutzer mit der Einstellung von Tastenkombinationen oder der Wahl der Tab-Anordnung verbringt, hätte er viel sinnvoller in seine Hauptaufgaben investieren können. Gute Softwaredesigner folgen dem Prinzip, sich bei jeder Funktion die Frage zu stellen, ob der Nutzer trotz deren Wegfall weiterhin seine Kernaufgaben erledigen kann. Wenn die Antwort positiv ausfällt, wird geprüft, wie das Fehlen dieser Funktion die Bedienbarkeit verbessert. Vergleichbar mit Werkzeugen: Ein verstellbarer Schraubenschlüssel ist umso flexibler, je mehr Einsatzmöglichkeiten er hat, doch diese Flexibilität bringt zusätzliche Komplexität und mögliche Fehlerquellen mit sich.

Ein simpler, fest eingestellter Schraubenschlüssel ist dagegen zuverlässiger und strapazierfähiger. Übertragen auf Software bedeutet das: Weniger bewegliche Teile und weniger Zusatzfunktionen führen zu stabileren Programmen und einer geringeren Fehleranfälligkeit. Gerade für Power-User, die komplexe Arbeitsabläufe schnell und effizient bewältigen müssen, ist eine reduzierte Softwareoberfläche oft von Vorteil. Eine schlanke Software minimiert Ablenkungen, Fehlermöglichkeiten und Systemfehler. Nutzer können sich auf das Wesentliche konzentrieren und ihre Arbeit „ohne Umwege“ erledigen.

Die Lernkurve ist zudem oftmals weniger steil, da weniger Spezialfunktionen und individuelle Anpassungen zu verstehen sind. Dies sorgt nicht nur für eine höhere Produktivität, sondern auch für eine angenehmere Bedienerfahrung. Natürlich kann der Verlust von vertrauten Funktionen unangenehm sein. Veränderungen erfordern immer eine gewisse Umstellung, und manche Nutzer fühlen sich durch den Wegfall von Optionen zunächst eingeschränkt. Doch in vielen Fällen ist es leichter, einem klar definierten „Glückspfad“ zu folgen, der von erfahrenen Designern und Entwicklern gestaltet wurde, als sich in einem unübersichtlichen und schlecht gepflegten Funktionsdschungel zu verlieren.

Die Entscheidung, eine Funktion zu entfernen, basiert häufig auf umfangreichen Nutzeranalysen und der Erkenntnis, dass diese Funktionen entweder selten genutzt werden oder die Bedienung unnötig erschweren. Das Stigma, dass weniger Funktionen automatisch einen Rückschritt bedeuten, ist auch deswegen fragwürdig, weil bloat – also unnötige Aufblähung von Software – von allen Seiten als negativ angesehen wird. Programmierer klagen über schwer wartbaren Code, Designer über unübersichtliche Benutzeroberflächen und Anwender über die Überforderung durch endlose Optionen. Trotz dieser allgemeinen Ablehnung werden dennoch einzelne Softwareprodukte speziell für ihre Schlankheit kritisiert, während bei anderen die gleichen Probleme geduldet oder sogar geschätzt werden. Ein Blick in die Praxis zeigt, wie sich schlanke Software durchgesetzt hat.

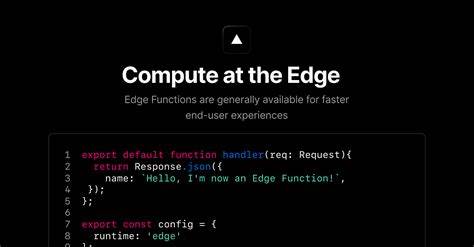

Minimalistische Texteditoren, fokussierte Schreibprogramme und reduzierte Browser-Interfaces erfreuen sich großer Beliebtheit gerade bei Nutzern, die sich auf ihre Arbeit konzentrieren möchten. Auch bei mobilen Betriebssystemen ist eine bewusste Reduzierung von Funktionen zum Standard geworden, um Ressourcen zu schonen, die Performance zu verbessern und die Bedienbarkeit zu erhöhen. Selbst im Bereich der professionellen Softwareentwicklung wird auf klare, nachvollziehbare und wartbare Programmcodestrukturen gesetzt – Überfrachtung wird hier als Risiko für Stabilität und Flexibilität erkannt. Der Schlüssel zu gut gestalteter Software liegt nicht beim bloßen Anhäufen von Features, sondern in der intelligenten Auswahl und der klaren Fokussierung auf das Nutzungsverhalten und die Bedürfnisse der Zielgruppe. Software sollte Nutzer dabei unterstützen, ihre Aufgaben bestmöglich zu erledigen, ohne sie mit unnötigen Entscheidungen oder Bedienungselementen zu überfrachten.

So wird der sogenannte Feature-Verlust zu einem echten Gewinn. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verlust von Funktionen nicht automatisch eine Verschlechterung darstellt, sondern oft eine bewusste, gezielte Optimierung zugunsten von Nutzerfreundlichkeit und Stabilität ist. In einer Zeit, in der Software immer komplexer wird, müssen Entwickler den Mut haben, Funktionen zu entfernen, die nicht wirklich gebraucht werden, um Raum für das Wesentliche zu schaffen. Dabei profitieren nicht nur Anfänger, sondern gerade auch Power-User, die Wert auf effizientes Arbeiten legen. Software, die sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentriert und überflüssigen Ballast abwirft, ist zukunftsfähig und erleichtert den Arbeitsalltag erheblich.

Letztendlich sind es nicht die vielen Funktionen, die Software besser machen, sondern die Fähigkeit, den Nutzer klar, schnell und sicher ans Ziel zu bringen. Weniger ist in vielen Fällen nicht weniger, sondern mehr – mehr Fokus, mehr Stabilität und mehr Freude an der Nutzung.

![What Computers Still Can't Do – Hubert Dreyfus [pdf]](/images/FF53F4EE-1933-4492-BD21-31A061B83F86)