Die menschliche Entscheidungsfindung ist ein komplexer Prozess, der von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird. In den letzten Jahren hat die Forschung zunehmend gezeigt, dass Menschen besonders empfänglich für Muster und Regelmäßigkeiten in ihrer Umgebung sind. Diese Neigung, Muster zu erkennen und ihnen zu folgen, birgt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken, insbesondere wenn algorithmische Systeme diese menschliche Veranlagung gezielt nutzen, um Verhaltensweisen zu steuern und Entscheidungen zu beeinflussen. Algorithmen stehen mittlerweile im Zentrum vieler alltäglicher Entscheidungen, von simplen Kaufentscheidungen bis hin zu weitreichenden sozialen oder politischen Entscheidungen. Häufig werden Algorithmen eingesetzt, um Nutzerpräferenzen zu erkennen und zu beeinflussen, indem sie Muster im Verhalten oder in den Daten ermitteln.

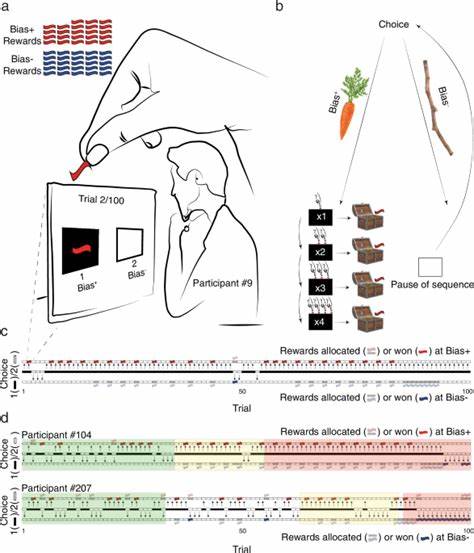

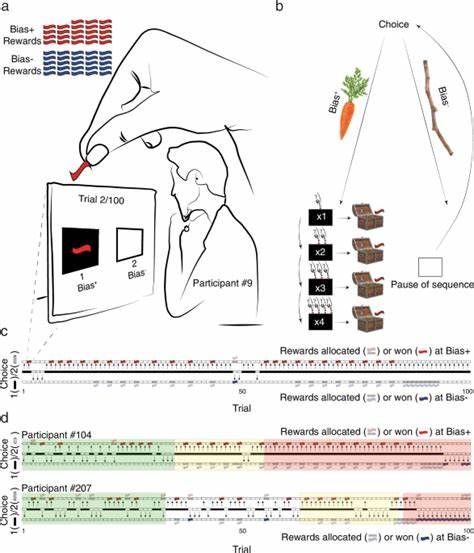

Es reicht jedoch nicht mehr aus, nur die offensichtlichen Belohnungsmechanismen zu nutzen; neuere Ansätze zielen darauf ab, die Attraktivität von Mustern selbst in den Vordergrund zu stellen, unabhängig von ihrem unmittelbaren Nutzen. Ein wegweisendes Exempel dieses Konzepts ist das RaCaS-Algorithmusmodell, das auf der Anziehungskraft von Regelmäßigkeiten basiert. RaCaS steht für „Regularity as Carrot and Stick“ und wurde im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs entwickelt, der darauf abzielte, menschliche Entscheidungen zugunsten einer vorgegebenen Option zu beeinflussen. Die Besonderheit von RaCaS liegt darin, dass es eine verzögerte, aber berechenbare Belohnungsstruktur implementiert, die eine konsistente, sich entfaltende Reihenfolge von Belohnungen an eine bestimmte Wahl knüpft, während die Alternative eine rein zufällige und weniger vorhersehbare Belohnungsstruktur aufweist. Die Wirkung ist bemerkenswert: Teilnehmer bevorzugten die regelmäßig belohnte Option nahezu doppelt so häufig wie die alternative, obwohl diese Präferenz oft mit finanziellen Nachteilen verbunden war.

Diese Ergebnisse belegen, dass Menschen einen inhärenten Wert auf Regelmäßigkeit und Vorhersagbarkeit legen, der über das reine Streben nach maximalem Gewinn hinausgeht. Dies wirft wichtige Fragen für viele Bereiche auf, von der Gestaltung von Benutzeroberflächen über das Marketing bis hin zur Politikgestaltung. Das Prinzip der Musteranlockung ist tief im menschlichen Gehirn verwurzelt. Schon Säuglinge lernen durch statistische Regularitäten in ihrer Umwelt. Auch im Erwachsenenalter lenkt wiederkehrende Struktur die Aufmerksamkeit und motiviert Verhaltensweisen.

Die neurobiologischen Grundlagen deuten darauf hin, dass Regelmäßigkeiten intrinsisch belohnend sind, da sie neuronale Belohnungssysteme aktivieren. Daraus folgt ein psychologischer Mehrwert, der über den sichtbaren ökonomischen Nutzen hinausgeht. Doch der gezielte Einsatz dieser Erkenntnisse durch Algorithmen bietet nicht nur Möglichkeiten für positive Verhaltensbeeinflussung, wie beispielsweise die Förderung gesünderer Entscheidungen oder nachhaltiger Konsummuster. Es besteht auch die Gefahr, dass solche Mechanismen zu Manipulationen führen, die langfristig schädlich sind, etwa wenn Nutzer zur bevorzugten Wahl eines Anbieters gelockt werden, obwohl objektiv bessere Alternativen verfügbar sind. Die sogenannte „Vicious Circle“-Schleife zeigt, wie die Präferenz für eine regelmäßige Belohnungsstruktur zu einer Reduktion der Exploration führt, was wiederum dazu beiträgt, dass Nutzer weniger Belohnungen aus der alternativen Option entdecken, obwohl diese rechnerisch gleichwertig oder besser ist.

Aus wissenschaftlicher Sicht stellen die Ergebnisse der RaCaS-Studie auch die gängigen Modelle der Entscheidungsforschung infrage. Viele traditionelle Modelle basieren stark auf der Annahme, dass Menschen rational versuchen, den maximalen Gewinn zu erzielen, indem sie Belohnungsverläufe lernen. Die Beobachtung, dass Regelmäßigkeit intrinsisch bevorzugt wird, auch wenn dies mit einem Nachteil verbunden ist, legt nahe, dass solche Modelle unvollständig sind. Zukünftige Forschungsansätze müssen daher qualitative Komponenten integrieren, die das Bedürfnis nach Struktur und Vorhersagbarkeit widerspiegeln. Die Entwicklung und Optimierung von Algorithmen, die Musteranlockung gezielt nutzen, spiegelt einen Paradigmenwechsel in der Verhaltenssteuerung wider.

Anstelle rein quantitativer Belohnungsmodelle gewinnen qualitative Aspekte an Bedeutung. Dies eröffnet neue Wege für die Gestaltung von Interventionen, die subtil, aber effektiv Entscheidungen beeinflussen. Gleichzeitig fordert es eine verstärkte Debatte über ethische Grenzen und die Notwendigkeit regulierender Maßnahmen, um Missbrauch zu verhindern. In der Praxis zeigt sich, dass die Effektivität klassischer Nudging-Strategien vielfach überschätzt wurde. Meta-Analysen legen nahe, dass die durchschnittliche Wirkung solcher Interventionen minimal ist.

Hier punktet die Muster-basierte Steuerung als innovativer Ansatz, der durch die Nutzung fundamentaler kognitiver Präferenzen wirksamere Verhaltensänderungen erzielen kann. Für Institutionen, die Verhaltenssteuerung verantwortungsvoll einsetzen möchten, stellt dies sowohl Herausforderung als auch Chance dar. Ein wichtiger Aspekt der Musterorientierung ist die subjektive Wahrnehmung von Kontrolle und Vorhersagbarkeit, die durch regelmäßige Belohnungen entsteht. Dies korrespondiert mit psychologischen Konzepten wie dem Gefühl von Agency und dem Bedürfnis nach kognitiver Kohärenz. Das Zusammenspiel solcher Faktoren ist komplex und bedarf weiterer empirischer Untersuchung, um die genauen Mechanismen zu enthüllen und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Motivatoren wie Risikoaversion oder Unsicherheitsreduktion zu verstehen.

Die gesellschaftlichen Implikationen dieser Erkenntnisse sind weitreichend. In einer digitalisierten Welt, in der Entscheidungen zunehmend algorithmisch begleitet werden, ist es essenziell, die Macht und Wirkung solcher subtiler Beeinflussungen zu reflektieren. Transparenz, Aufklärung und ethische Standards sind notwendig, um die Autonomie der Nutzer zu schützen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Verhaltenssteuerung zu gewährleisten. Abschließend lässt sich festhalten, dass die algorithmische Nutzung der menschlichen Vorliebe für Muster ein mächtiges Werkzeug zur Beeinflussung von Entscheidungen darstellt. Gleichzeitig unterstreicht sie die Komplexität menschlicher Kognition und die Grenzen bisheriger theoretischer Modelle.

Ein interdisziplinärer Forschungsansatz, der Psychologie, Informatik und Ethik verbindet, ist notwendig, um das volle Potenzial auszuschöpfen und die Risiken zu minimieren. Die Zukunft der Entscheidungssteuerung wird davon geprägt sein, wie gut es gelingt, qualitative menschliche Präferenzen algorithmisch abzubilden und verantwortungsvoll einzusetzen. Muster sind dabei nicht nur Information, sondern ein Instrument der Attraktion, das tief in unserem Verhalten verankert ist. Die Erkenntnis darüber bietet spannende Perspektiven für die Weiterentwicklung von Technologien, die unser Verständnis und unsere Gestaltung von menschlichem Verhalten revolutionieren könnten.