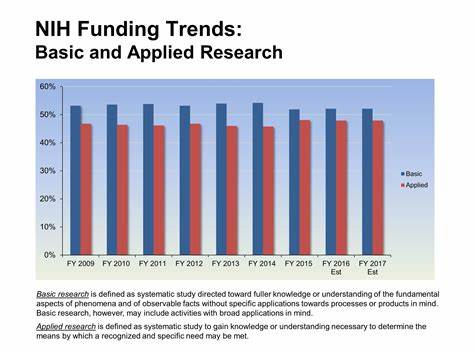

Das National Institutes of Health (NIH), eine der bedeutendsten amerikanischen Förderinstitutionen für biomedizinische Forschung, plant einen radikalen Kurswechsel, der die Wissenschaft weltweit erschüttern könnte. Das NIH hat angekündigt, Milliarden von US-Dollar an Fördermitteln für ausländische Forschungsprojekte einzustellen. Dieses Vorgehen setzt Tausende von Projekten, darunter auch wichtige Studien zu Infektionskrankheiten, Krebs und weiteren dringenden medizinischen Fragen, massiv unter Druck und stellt die internationale Kollaboration auf eine harte Probe. Diese Entscheidung markiert einen Wendepunkt in der US-Forschungspolitik und wirft zahlreiche Fragen über die zukünftigen Entwicklungen in der globalen Wissenschaft auf. Die NIH-Fördermittel sind seit Jahrzehnten eine zentrale Finanzquelle für Forschungsprojekte weltweit, insbesondere in den Bereichen Biomedizin und Gesundheitswissenschaften.

Wenn dieses Budget jetzt drastisch reduziert wird, könnten viele internationale Wissenschaftler ihre Projekte nur noch schwer oder gar nicht mehr finanzieren. Nationale und regionale Forschungseinrichtungen, die bisher von der Zusammenarbeit mit US-Forschern profiterten, drohen verstärkt ins Abseits zu geraten. Besonders in Entwicklungsländern, die auf solche Förderungen angewiesen sind, dürfte die Entscheidung nachhaltige negative Effekte verursachen. Der Schritt wird von der US-Regierung offiziell mit Sicherheitsbedenken und dem Wunsch begründet, die Kontrolle über die Verwendung von Forschungsgeldern zu verschärfen. Insbesondere in Bereichen wie der Erforschung von Infektionskrankheiten, die auch durch die COVID-19-Pandemie in den Fokus gerückt sind, sieht man das Risiko, dass sensibelste Daten möglicherweise an unbefugte Interessen gelangen könnten.

Die Intensivierung der Prüfungen und Kontrollmechanismen für ausländische Empfänger von Fördermitteln soll im Zuge dessen gewährleisten, dass US-Mittel ausschließlich für vertrauenswürdige und transparent arbeitende Institutionen bestimmt sind. Doch diese Sicherheitsmaßnahme stößt international auf erheblichen Widerstand. Die wissenschaftliche Gemeinschaft warnt bereits vor den gravierenden Folgen dieser Entscheidung. Forschung lebt von internationalem Austausch, Kooperation und dem freien Zugang zu Daten sowie Expertise. Gerade in Zeiten globaler Gesundheitskrisen sind gemeinsame Projekte und offene Wissenschaftspolitiken von existenzieller Bedeutung.

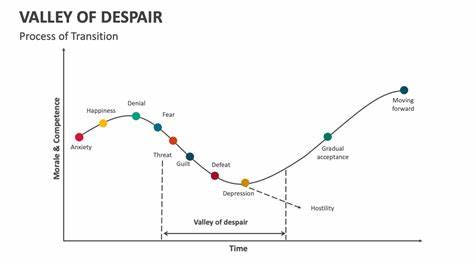

Einschränkungen solcher Kooperationen könnten die Innovationsfähigkeit maßgeblich beeinträchtigen und den Fortschritt bei der Bekämpfung von Krankheiten verlangsamen. Ein weiteres Problem sind die bestehenden Partnerschaften, die über viele Jahre aufgebaut wurden und auf gegenseitigem Vertrauen sowie stabiler Finanzierung basieren. Der abrupte Entzug von Geldern wird bei zahlreichen Forschergruppen Unsicherheit und Planungsprobleme hervorrufen. In Ländern wie Argentinien, Brasilien oder Indien, wo Projekte durch das NIH maßgeblich unterstützt werden, gibt es bereits Proteste und öffentliche Debatten über die langfristigen Folgen für die nationale Forschung. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sich die Restriktionen auf die wissenschaftliche Karriere junger Forscher auswirken werden.

Viele Talente im Ausland sind auf NIH-Finanzierungen angewiesen, um innovative Projekte zu realisieren, die oft nicht ausschließlich durch nationale Fördergelder abgedeckt werden können. Der Wegfall dieser Mittel könnte dazu führen, dass junge Wissenschaftler ihre Forschungsarbeiten abbrechen oder ins Ausland abwandern, um bessere finanzielle Bedingungen zu finden. Dies wiederum könnte einen Brain Drain aus besonders wichtigen Forschungsregionen bedeuten und eine nachhaltige Schwächung der internationalen Wissenschaftslandschaft bewirken. Aus der Perspektive der USA selbst ist die Entscheidung kontrovers. Einige Experten befürchten, dass das Verbot ausländischer Förderprojekte das US-Forschungssystem langfristig isolieren und den wissenschaftlichen Fortschritt bremsen könnte.

Die USA waren über Jahrzehnte führend in der globalen Forschung, gerade auch wegen ihrer Offenheit für internationale Zusammenarbeit. Ein Rückzug von Fördermitteln könnte dazu führen, dass andere Länder, besonders europäische und asiatische Forschungsinstitutionen, in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen und eine neue Führungsrolle übernehmen. Im Zuge der aktuellen politischen Entwicklungen wird zudem die Rolle von Technologie und Datensicherheit betont. Die USA sehen sich in einem Wettstreit um technologische Überlegenheit und Innovationsführerschaft, insbesondere mit Mitbewerbern wie China. Die Förderung ausländischer Projekte birgt laut NIH ein Risiko, das in diesem Zusammenhang nicht ignoriert werden kann.

Kritiker argumentieren jedoch, dass ein solch rigides Vorgehen Forschungsverluste verursacht, die schwer wiegen und den Wettbewerbsvorteil letztlich eher verringern als steigern könnten. Auf globaler Ebene hängt viel davon ab, wie die internationale Wissenschaftsgemeinschaft auf die Entscheidung reagiert. Einige Länder könnten dazu übergehen, ihre eigenen Finanzierungskapazitäten auszubauen, um die Lücke zu schließen, die durch den NIH-Stopp entsteht. Dies könnte zu einer verstärkten Fragmentierung der Forschung führen, wenn Projekte nicht mehr über Ländergrenzen hinweg effizient zusammenarbeiten können. Gleichzeitig besteht die Chance, innovative alternative Finanzierungen, etwa durch private Stiftungen oder internationale Organisationen, zu stärken und neu zu gestalten.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Diskussion häufig untergeht, ist die mögliche Einschränkung des wissenschaftlichen Fortschritts in Schlüsselgebieten. Infektionskrankheiten, Präzisionsmedizin, Krebsforschung und Genetik sind nur einige Beispiele für Bereiche, die auf globalem Wissenstransfer basieren. Wenn US-Förderung ausbleibt, könnten wichtige Entwicklungen verzögert werden, was letztendlich Patienten weltweit schadet. In der deutschen Forschung und bei europäischen Wissenschaftseinrichtungen erzeugt die NIH-Entscheidung ebenfalls Nachdenklichkeit. Obwohl die EU über eigene bedeutende Förderprogramme verfügt, ist die transatlantische Kooperation für viele Projekte unerlässlich.

Der Ausbau eigener Finanzierungsmöglichkeiten wird dadurch noch wichtiger, um Abhängigkeiten zu reduzieren und die Forschung auf eine breitere Basis zu stellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Stopp der NIH-Förderungen für ausländische Forschungsprojekte zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt und das globale wissenschaftliche Ökosystem nachhaltig verändern könnte. Es ist ein Moment der Unsicherheit, aber auch eine Chance für Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Förderinstitutionen, neue Wege der Kooperation und Finanzierung zu finden. Wie sich diese Entwicklungen in den kommenden Jahren gestalten werden, bleibt spannend und wird entscheidend für die Zukunft der internationalen biomedizinischen Forschung sein.