In der wissenschaftlichen Forschung spielt die statistische Signifikanz eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Hypothesen zu überprüfen und Erkenntnisse zu gewinnen. Ein Begriff, der dabei immer wieder negative Aufmerksamkeit erhält, ist das sogenannte P-Hacking. Dabei handelt es sich um Praktiken, bei denen Forschende ihren Datensatz oder die Methoden der Datenanalyse so manipulieren, dass die Ergebnisse statistisch signifikant erscheinen, obwohl sie es objektiv womöglich nicht sind. Dieses Vorgehen führt jedoch zu verzerrten und unzuverlässigen Forschungsergebnissen, die den Fortschritt in verschiedenen Disziplinen erheblich beeinträchtigen können. Doch wie lässt sich P-Hacking vermeiden, und welche Strategien unterstützen Wissenschaftler dabei, ihre Arbeit objektiv und vertrauenswürdig zu gestalten? Zunächst einmal ist es entscheidend zu verstehen, wie P-Hacking überhaupt entsteht.

Häufig geschieht es durch den Drang, positive oder signifikante Resultate zu erzielen, die leichter veröffentlicht oder akzeptiert werden. Einige gängige Formen des P-Hackings sind das wiederholte Testen von Hypothesen an denselben Daten, das Ausprobieren verschiedener statistischer Methoden, bis ein signifikanter Effekt gefunden wird, oder das selektive Melden nur der Ergebnisse, die den gewünschten Effekt zeigen. Die Versuchung, solche Methoden anzuwenden, ist insbesondere unter dem Druck der akademischen Welt groß, in der Erfolgs- und Karrierechancen oft von Publikationen und statistisch signifikanten Ergebnissen abhängen. Nicht selten beobachten Forschende bei der Datenanalyse erste Hinweise auf signifikante Resultate und neigen dazu, weitere Analysen so zu gestalten, dass diese bestätigen, was sie hoffen zu finden. Genau hier liegt die Gefahr: Wenn Datenanalysen nicht im Voraus klar definiert und methodisch stringent durchgeführt werden, können sich falsche Positivbefunde in die wissenschaftliche Literatur einschleichen.

Ein zentraler Schritt zur Vermeidung von P-Hacking besteht darin, den Forschungsprozess vor Beginn der Datenerhebung präzise zu planen. Das heißt, Hypothesen, statistische Methoden und Analyseverfahren sollten vorab festgelegt und dokumentiert werden. Diese Praxis, die auch als präregistrierte Studien bekannt ist, schafft mehr Transparenz und reduziert die Möglichkeit, die Daten im Nachhinein zu manipulieren. Transparenz spielt zudem eine große Rolle. Die Veröffentlichung von vollständigen Datensätzen und Analyseprotokollen erlaubt es anderen Forschern, die Ergebnisse nachzuvollziehen und gegebenenfalls zu reproduzieren.

Dies erhöht nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern macht es auch schwieriger, P-Hacking zu betreiben, ohne dass es auffällt. Wissenschaftler sollten auch Mut beweisen, nicht signifikante Ergebnisse zu veröffentlichen. Oft entstehen P-Hacking-Praktiken daraus, dass nur positive Resultate als „wertvoll“ erachtet werden. Eine Kultur, die auch negative oder nicht signifikante Befunde wertschätzt und anerkennt, trägt entscheidend dazu bei, den Druck zu verringern und Fehlverhalten zu minimieren. Darüber hinaus empfehlen sich robuste statistische Verfahren, die speziell dafür entwickelt wurden, Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Anstelle einseitig auf den P-Wert zu schauen, sollte die Effektgröße sowie das Konfidenzintervall beachtet werden. Diese Parameter geben ein klareres Bild von der Relevanz und Sicherheit eines Effekts. Multivariates Vorgehen, Korrekturen für multiples Testen oder Bayesianische Methoden bieten alternative Wege, um Ergebnisse aussagekräftiger zu gestalten. Ein weiterer wirksamer Ansatz ist die Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit und die Peer-Review. Wenn mehrere Expert:innen mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven die Methoden und Ergebnisse einer Studie kritisch prüfen, steigt die Wahrscheinlichkeit, Methodenfehler oder P-Hacking zu entdecken.

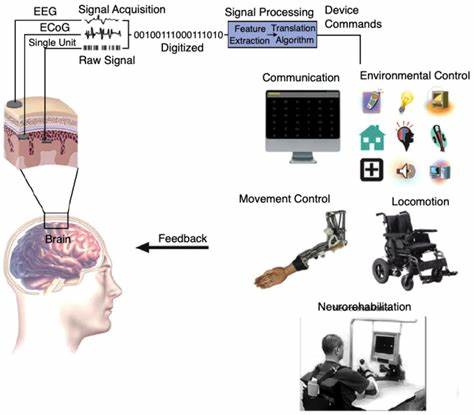

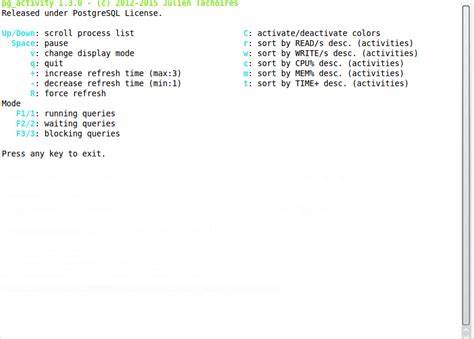

Die Ausbildung und Sensibilisierung von Forschenden gegenüber den Risiken und Erscheinungsformen von P-Hacking ist ebenso unerlässlich. Universitäten, Forschungsinstitute und wissenschaftliche Fachgesellschaften tragen eine wichtige Verantwortung, Hilfestellungen und Trainings anzubieten, die methodische Integrität fördern. Neue Generationen von Wissenschaftlern sollten von Anfang an lernen, dass sorgfältige, transparente und reproduzierbare Forschung im Mittelpunkt stehen. Auch technologische Lösungen kommen einer Vermeidung von P-Hacking entgegen. Spezialisierte Softwaretools können dabei helfen, die Datenanalyse nachvollziehbar zu dokumentieren und automatisch auf potenzielles P-Hacking zu prüfen.

Solche Systeme fördern die Einhaltung wissenschaftlicher Standards und erleichtern es, den Überblick über durchgeführte Tests und Modelle zu behalten. Abschließend lässt sich sagen, dass die Vermeidung von P-Hacking eine gemeinsame Aufgabe der Wissenschaftsgemeinschaft ist. Durch präzise Studienplanung, methodische Strenge, Transparenz, eine offene Publikationskultur und kontinuierliche Weiterbildung können Forschungsergebnisse belastbarer und glaubwürdiger gemacht werden. Nur so lässt sich das Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse langfristig erhalten und stärken. Die Bewusstseinsbildung für die Problematik von P-Hacking und die konsequente Umsetzung ethischer Forschungsstandards sind wesentliche Bausteine für eine hochwertige Wissenschaft.

Es ist an der Zeit, den Fokus weg von kurzfristigem Erfolg hin zu nachhaltiger und reproduzierbarer Forschung zu lenken, damit aus den Daten verlässliches Wissen entsteht und echte Innovation möglich wird.