In einer Welt, die zunehmend auf Selbstständigkeit und individuelle Leistung setzt, wird das Bedürfnis nach Hilfe häufig als Schwäche missverstanden. Doch die Wahrheit ist vielschichtiger und wesentlich menschlicher: Wir sind nicht dazu gemacht, alles allein zu bewältigen. Die Fähigkeit, Unterstützung anzunehmen und um Hilfe zu bitten, ist nicht nur ein Zeichen von Stärke, sondern eine essenzielle Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg und Wohlbefinden. Dieser Gedanke gilt besonders in herausfordernden Berufen wie der Technologiebranche, wo ständiger Leistungsdruck und hohe Erwartungen an Selbstständigkeit den Alltag prägen. Theresa Aristarco, eine erfahrene Führungskraft aus dem Software-Engineering, schildert in ihrem Newsletter eindrucksvoll, wie schwer es ist, gerade in Berufsfeldern mit starkem Leistungsdruck Hilfe zu suchen.

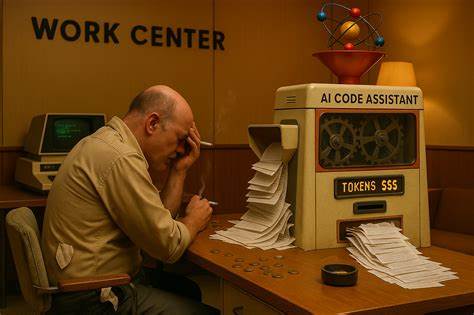

Ihre persönliche Geschichte mit den Folgen von Long Covid und Burnout macht deutlich, wie tief verwurzelt die Angst vor dem Eingeständnis von Schwäche in der Arbeitswelt ist. Oft wird Hilfebedürftigkeit fälschlicherweise mit mangelnder Kompetenz oder Unfähigkeit gleichgesetzt. Deshalb ziehen sich viele, gerade ambitionierte Menschen, zurück und versuchen, ihre Lasten allein zu tragen, selbst wenn sie überfordert sind. Diese innere Haltung kann jedoch fatale Folgen haben. Anhaltender Stress, Überlastung und das Gefühl der Isolation sind Faktoren, die langfristig zu gesundheitlichen und psychischen Problemen führen.

Die falsche Selbstwahrnehmung, dass Eigenständigkeit eine Art Wertmesslatte ist, verhindert die Suche nach Unterstützung und erschwert das Überwinden schwieriger Phasen. Die Überzeugung, durch eigenes Durchhaltevermögen immer alles schaffen zu müssen, ist eine Überforderung, die niemand dauerhaft tragen kann. Wichtiger als das Streben nach Selbstgenügsamkeit ist es, die Wahrheit anzuerkennen: Hilfe ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Vertrauen und Menschlichkeit. Unterstützung anzunehmen bedeutet, sich selbst und andere ernst zu nehmen und den Aufbau von starken, belastbaren Beziehungen zu fördern. In ihrem Newsletter zeigt Theresa Aristarco, wie eine ehrliche und offene Kommunikation über die eigenen Schwierigkeiten Türen öffnen kann.

Menschen, egal ob Kolleginnen, Freunde oder Familienmitglieder, möchten helfen – sie wollen sich einbringen und wertgeschätzt werden. Der Wandel im Denken beginnt also mit der eigenen Bereitschaft, ehrlich zu sich selbst zu sein. Es ist zunächst ungewohnt und manchmal machtvoll zu erleben, wie verletzlich man sich fühlt, wenn man um Hilfe bittet. Dieses Gefühl der Verletzlichkeit ist jedoch Teil einer wichtigen Wachstumserfahrung. Denn wer laut genug ausspricht, welche Herausforderungen er oder sie hat, öffnet sich für wertvolle Unterstützung und erfährt, dass die eigenen Bedürfnisse nicht nur legitim, sondern auch menschlich sind.

Im Arbeitsumfeld kommt diesem Umdenken eine zentrale Rolle zu. Führungskräfte, die vorleben, dass es in Ordnung ist, Hilfe zu suchen und anzunehmen, schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit. Eine solche Kultur fördert nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, sondern steigert auch die Produktivität und Innovation. Wenn Teams sich aufeinander stützen können, kann Kreativität besser gedeihen und Problemstellungen werden gemeinsam effektiver gelöst. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sollte nicht nur eines der Ziele im Team sein, sondern sich im Alltag aktiv manifestieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wie man um Hilfe bittet. Klarheit und Offenheit helfen, die bestmögliche Unterstützung zu erhalten, ohne dabei den anderen zu überfordern oder Zeit zu verschwenden. Es reicht nicht, vage um Hilfe zu bitten, sondern es ist sinnvoll, konkret zu benennen, wo genau der Schuh drückt und welche bereits unternommenen Schritte erfolglos blieben. So kann die helfende Person besser und gezielter eingreifen, was wiederum den Prozess effizienter gestaltet. Außerdem wird deutlich, dass Hilfe nicht als wahlloses Abrufen von Gefälligkeiten verstanden wird, sondern als kooperatives und wertschätzendes Miteinander.

Ebenso spielt Dankbarkeit nach erfolgter Unterstützung eine wichtige Rolle. Ein einfaches und ehrliches Danke stärkt die Beziehung und motiviert den Gegenüber, künftig wieder bereitwillig zu helfen. Dankbarkeit sollte als wesentlicher Teil einer Kultur des Gebens und Nehmens verstanden werden. Sie macht Hilfe als sozialen Austausch spürbar und festigt gegenseitiges Vertrauen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass wir in einer vielfältigen und komplexen Arbeitswelt wie der heutigen uns gegenseitig brauchen, um sowohl persönlichen als auch gemeinschaftlichen Erfolg zu erzielen.

Wir müssen das alte Paradigma, dass nur derjenige stark ist, der alles selbst regelt, hinter uns lassen. Wir brauchen eine neue Perspektive, in der zwischenmenschliche Unterstützung als elementares Element menschlicher Zusammenarbeit anerkannt wird. Dies wirkt sich nachhaltig positiv auf die psychische Gesundheit, den Teamzusammenhalt und die Arbeitsqualität aus. Die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, ist eine der schwersten, aber auch wertvollsten Fähigkeiten, die wir entwickeln können. Sie führt uns aus der Isolation heraus, hin zu einem lebendigen Miteinander.

Sie ermöglicht es uns, Herausforderungen gemeinsam anzugehen, Ressourcen zu bündeln und über uns hinauszuwachsen. Wenn wir aufhören, allein alles stemmen zu müssen, öffnen wir Raum für mehr Innovation, mehr Kreativität und mehr Lebensfreude. Nicht zuletzt ist die Bereitschaft, um Hilfe zu bitten, auch eine Form der Selbstfürsorge. Sie bedeutet, eigene Grenzen anzuerkennen und sich nicht selbst zu überfordern. Wer sich selbst ernst nimmt, sorgt so auch für eine nachhaltige Lebensbalance.