Parkinson zählt zu den weltweit verbreitetsten neurodegenerativen Krankheiten, die vor allem durch motorische Einschränkungen, Zittern und Bewegungsverlangsamungen gekennzeichnet ist. Trotz intensiver Forschung bleibt die frühe und zuverlässige Diagnose eine Herausforderung, da die Symptome oft erst im fortgeschrittenen Stadium ausgeprägt auftreten. Innovative Technologien bieten hier neue Chancen. Insbesondere die Kombination aus neuartiger Hardware zur Erfassung von Handschriftmerkmalen und der Analyse mittels neuronaler Netzwerke revolutioniert die Diagnostik dieser komplexen Erkrankung. Die Handschrift von Menschen mit Parkinson verändert sich häufig subtil, lange bevor eindeutige klinische Symptome auftreten.

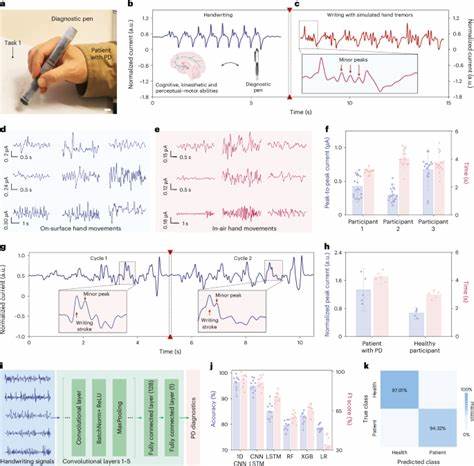

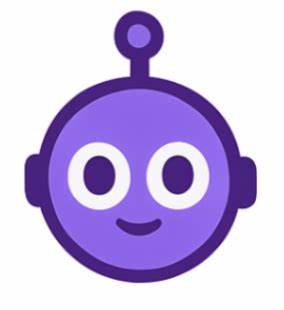

Diese Veränderungen zeigen sich in der Unregelmäßigkeit der Bewegungen, vermehrtem Zittern, langsamer und zögerlicher Strichführung sowie einer Verkleinerung der Schriftgröße, die als Mikrographie bekannt ist. Traditionell wurden solche Veränderungen visuell beurteilt, was jedoch stark subjektiv ist und die Früherkennung erschwert. Hier setzt das neue diagnostische Verfahren an, das eine hochpräzise Erfassung der handschriftlichen Bewegungen ermöglicht. Im Mittelpunkt dieser Innovation steht ein spezieller diagnostischer Stift, der mit einer magnetoelastischen Spitze ausgestattet ist und ferrofluidbasierte Tinte verwendet. Die magnetoelastische Spitze nutzt den sogenannten Magnetoelastizitätseffekt, um kleinste Bewegungen und Druckänderungen während des Schreibens direkt in elektrische Signale umzuwandeln.

Gleichzeitig erlaubt die ferrofluide Tinte eine dynamische Reaktion auf die magnetischen Veränderungen und verstärkt dadurch die Signalqualität. Das Ergebnis ist eine extrem detaillierte digitale Aufzeichnung jedes einzelnen Schreibvorgangs, einschließlich Bewegungsrichtung, Schreibgeschwindigkeit und Druckvariationen. Die erfassten Daten werden anschließend von einem speziell trainierten ein-dimensionalen Faltungsneuronalen Netzwerk (1D-CNN) analysiert. Dieses künstliche neuronale Netzwerk ist darauf ausgelegt, zeitliche und sequentielle Muster in komplexen Signalen zu erkennen und auszuwerten. In zahlreichen Studien zeigte sich, dass das Modell in der Lage ist, Parkinson-Patienten mit einer beeindruckenden Genauigkeit von über 96 Prozent von gesunden Probanden zu unterscheiden.

Der große Vorteil dieser Methode liegt nicht nur in ihrer diagnostischen Präzision, sondern auch in ihrer Zugänglichkeit und Kosteneffizienz. Da der diagnostische Stift einfach zu bedienen ist und keine aufwändige medizinische Infrastruktur erfordert, eignet sich das Verfahren besonders für den Einsatz in ressourcenarmen Regionen. Patienten können somit frühzeitig selbstständig und problemlos überprüft werden, was eine schnellere Therapieeinleitung ermöglicht. Darüber hinaus geht die Technologie mit dem aktuellen Trend der personalisierten Medizin Hand in Hand. Die neuronalen Netzwerke können durch weitere Trainingsdaten an individuelle Schreibstile angepasst werden, sodass die Analyse noch feiner auf die jeweiligen Patienten zugeschnitten wird.

Dies erhöht die Sensitivität der Diagnostik zusätzlich und minimiert Fehlinterpretationen. Die Grundlage für das Verständnis dieser Technologie bildet ein multidisziplinärer Ansatz, der Bioengineering, Materialwissenschaften, Medizin und Informatik verbindet. Von der Entwicklung des Magneto-Penis mit innovativer ferrofluidischer Tinte bis hin zur Implementierung hochmoderner Deep-Learning-Architekturen basiert das System auf jahrelanger Forschung und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Neben der Diagnostik eröffnen die gewonnenen Erkenntnisse neue Möglichkeiten für die Überwachung des Krankheitsverlaufs und die Beurteilung der Wirksamkeit von Therapien. Indem feinste Änderungen in der Handschrift erfasst und analysiert werden, können behandelnde Ärzte frühzeitig Anpassungen in der Medikation vornehmen.

Somit kann die Lebensqualität der Patienten messbar verbessert werden. Allerdings stehen der großflächigen Anwendung noch einige Herausforderungen gegenüber. Die Erhebung möglichst vielfältiger und umfangreicher Daten ist essenziell, um die neuronalen Netzwerke kontinuierlich zu verbessern und eine breite Validierung sicherzustellen. Zudem müssen Datenschutz und ethische Aspekte in der Handhabung sensibler Patientendaten streng gewährleistet sein, insbesondere wenn Cloud-basierte Systeme oder überregionale Datenbanken genutzt werden. In der Zukunft könnte die Integration dieser Technologie in mobile Endgeräte oder Wearables die Parkinson-Diagnose weiter revolutionieren.