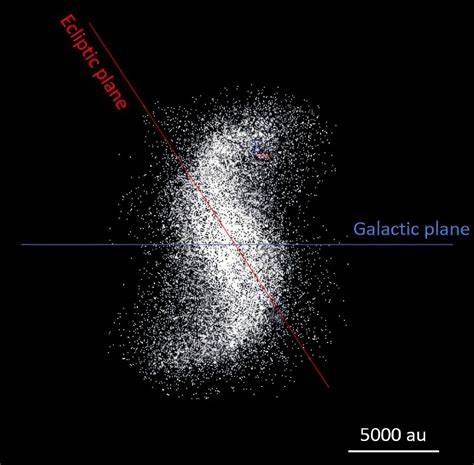

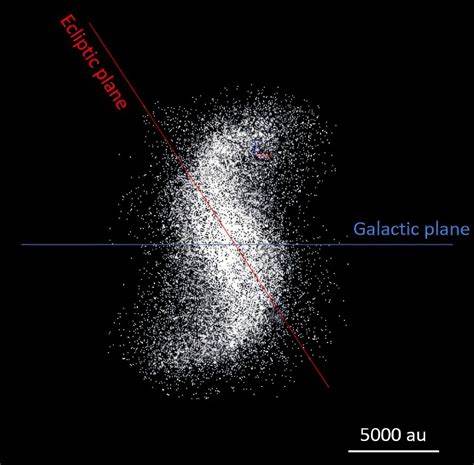

Die Oortsche Wolke gilt als eines der faszinierendsten und zugleich rätselhaftesten Gebiete unseres Sonnensystems. Sie umgibt die Sonne in einem breiten Gürtel aus Milliarden von kometaren Objekten und markiert die Grenze zwischen dem Einfluss unseres Sterns und dem interstellaren Raum. Die innere Oortsche Wolke, oft weniger erforscht als ihr äußerer Bereich, hat nun durch die Entdeckung einer Spiralstruktur neues Interesse geweckt. Diese Struktur offenbart ungewöhnliche Dynamiken, die über das bisher bekannte Bild eines nahezu isotropen Nebels hinausgehen. Die existierende Theorie der Oortschen Wolke beschreibt sie normalerweise als kugelförmige, diffuse Ansammlung von Eiskörpern, welche durch die Gravitation der Sonne gebunden sind.

Die neu beobachtete Spiralstruktur durchläuft dabei eine bemerkenswerte räumliche Anordnung, die auf komplexe gravitative Wechselwirkungen hindeutet. Unter Astronomen und Forschern sind die Ursachen und Auswirkungen dieser Formation Gegenstand aktueller Debatten. Die Spiralstruktur könnte das Ergebnis von verschiedenen Faktoren sein – darunter gravitative Einflüsse naher Sterne, galaktische Gezeiten oder sogar bisher unbekannte externe Masseobjekte, welche die Verteilung der Objekte in der inneren Oortschen Wolke verändern. Besonders interessant ist dabei die Möglichkeit, dass diese Spiralstruktur auf dynamische Prozesse hinweist, die den Fluss von Kometen ins innere Sonnensystem regulieren. Solche Schwankungen könnten wiederum langfristige Auswirkungen auf die Häufigkeit von Kometenbeobachtungen und potenziellen Erdbahneinschlägen haben.

Die Erforschung dieser Spiralstruktur nutzt moderne astronomische Techniken, die weit über den reinen optischen Bereich hinausgehen. Hochauflösende Teleskope, Infrarotsensoren und Computer-Simulationen spielen eine entscheidende Rolle dabei, das dichte Geflecht gravitativer Wechselwirkungen im äußeren Sonnensystem zu entschlüsseln. Insbesondere Simulationen, die im Rahmen der Himmelsmechanik durchgeführt werden, zeigen, wie gravitative Störungen von außen die Bildung einer solchen Spiralstruktur fördern können. Gleichzeitig hilft die Untersuchung dieser Formation, die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems besser zu verstehen. Die Oortsche Wolke wird oft als Reservoir für langperiodische Kometen beschrieben.

Diese Objekte sind Überbleibsel der Planetenentstehung und liefern wichtige Informationen über die frühe Phase der Planetenbildung und die chemische Zusammensetzung des frühen Sonnensystems. Die Spiralstruktur könnte daher auch eine Art Zeitkapsel darstellen, die Rückschlüsse auf Prozesse und Ereignisse ermöglicht, die sich vor Milliarden von Jahren abgespielt haben. Ein weiterer spannender Aspekt ist die potenzielle Verbindung zwischen der Spiralstruktur und der Hypothese eines bisher nicht entdeckten Planet Neun – eines großen, schwer fassbaren Objekts jenseits des Neptun. Einige Wissenschaftler spekulieren, dass die gravitativen Einflüsse dieses Planeten eine Spiralform in der inneren Oortschen Wolke verursachen könnten. Obwohl diese Hypothese noch nicht flächendeckend bestätigt ist, bietet sie eine faszinierende Erklärung, warum sich die Objekte in dieser speziellen Formation anordnen.

Diese Möglichkeit hat eine Welle von neuer Forschung ausgelöst, in der das Verhalten von Transneptunischen Objekten genauer beobachtet wird, um Hinweise auf Dichte und Massenverteilungen jenseits der bekannten Sternsystemgrenzen zu finden. Neben der wissenschaftlichen Bedeutung hat die Erforschung der Oortschen Wolke auch praktischen Wert. Da viele Kometen der Erde aus dieser Region stammen, hilft ein besseres Verständnis ihrer Dynamik und Struktur, mögliche Einschlagsrisiken besser einzuschätzen und Vorhersagen über zukünftige Kometenflüge zu treffen. Gleichzeitig könnte die Erkundung der Oortschen Wolke in ferner Zukunft eine neue Ära der Raumfahrt einläuten, bei der Sonden und Roboter weit in das äußere Sonnensystem oder sogar in den interstellaren Raum geschickt werden. Die Herausforderung, eine Spiralstruktur in einer so entlegenen Region aufzuspüren, unterstreicht den Stand der modernen Astronomie und Technik.

Nur durch die Kombination von Beobachtungen, Simulationen und theoretischen Modellen gelingt es, solche komplexen Strukturen sichtbar zu machen und ihre Ursprünge zu erforschen. Die kommenden Jahre versprechen weitere spannende Entdeckungen. Ein vertieftes Verständnis der Oortschen Wolke und ihrer dynamischen Spiralstruktur könnte das Bild, das wir vom Sonnensystem haben, grundlegend verändern. Durch eine multidisziplinäre Herangehensweise, die Astrophysik, Planetologie und Computerwissenschaften vereint, wächst die Chance, nicht nur die äußeren Grenzen unseres Sternensystems zu kartographieren, sondern auch wichtige Puzzleteile zur Entstehungsgeschichte unseres kosmischen Zuhauses zu finden.