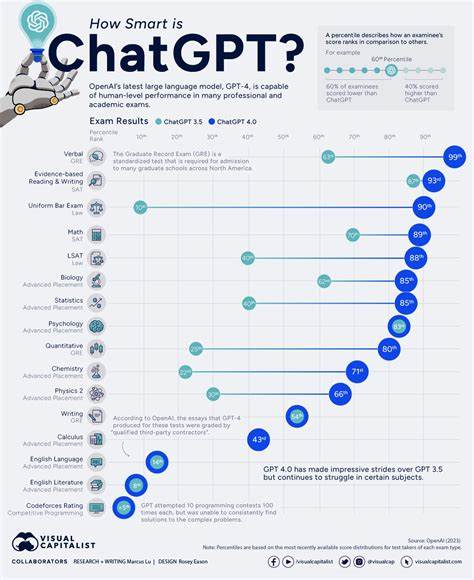

In der digitalen Ära gewinnt künstliche Intelligenz (KI) immer mehr an Bedeutung. Insbesondere Sprachmodelle wie ChatGPT haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und erzielen erstaunliche Ergebnisse im Verstehen und Generieren natürlicher Sprache. Vor diesem Hintergrund stellt sich vielfach die Frage: Wie intelligent ist ChatGPT eigentlich? Oder präziser, lässt sich die Intelligenz von solchen KI-Systemen überhaupt mit traditionellen menschlichen Intelligenzmaßen wie dem IQ vergleichen? Diese Frage wurde kürzlich in einem Thread auf Hacker News diskutiert, wo Nutzer versuchten, den IQ von ChatGPT zu schätzen und darüber debattierten, ob solche Messungen überhaupt sinnvoll sind. Der IQ, kurz für Intelligenzquotient, ist ein Standardmaß, das die kognitive Leistungsfähigkeit eines Menschen im Vergleich zu einer Alters- und Geschlechtsgruppe bewertet. Es basiert auf Tests, die verschiedene kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken, Sprachverständnis, mathematisches Verständnis oder räumliches Vorstellungsvermögen messen.

Doch wie überträgt sich dieses Konzept auf eine künstliche Intelligenz, die weder menschliches Bewusstsein besitzt noch dieselben Lernprozesse durchläuft? Ein Hauptargument gegen die Zuordnung eines IQ-Werts zu KI-Systemen ist, dass IQ per Definition am menschlichen Individuum ausgerichtet ist. Der Wert ist normiert, um die Leistungen innerhalb einer Bevölkerung besser zu vergleichen. KIs folgen jedoch anderen Paradigmen: Sie sind keine Personen mit einem allgemeinen Intelligenzniveau, sondern spezialisierte Systeme, die für bestimmte Aufgaben entwickelt und trainiert wurden. ChatGPT etwa basiert auf der Architektur des sogenannten Transformers und ist darauf optimiert, Text zu verstehen, zu generieren und auf vielfältige Fragen zu antworten. Seine Fähigkeiten umfassen Sprachverständnis, kreative Textgenerierung und bis zu einem gewissen Grad auch logisches Denken.

Dies bedeutet, dass ChatGPT in manchen Bereichen menschlicher Intelligenz nahekommt oder diese sogar übertrifft, in anderen dagegen klare Defizite aufweist. Ein Nutzer berichtete auf Hacker News von einem internen Test, laut dem OpenAI's Modell eine IQ-ähnliche Bewertung von etwa 117 erhalten haben soll, während Microsofts Bing Copilot auf etwa 67 geschätzt wurde. Solche Zahlen liefern einen ersten, wenn auch sehr groben Richtwert, werfen aber auch Fragen auf: Welche Art von Tests werden verwendet? Sind diese Tests wirklich repräsentativ für die Fähigkeiten eines Sprachmodells? Und vor allem: Wie sinnvoll ist der Vergleich? Bei herkömmlichen IQ-Tests spielen menschliche Erfahrung, Emotionen, Kreativität und Problemlösestrategien eine entscheidende Rolle. Diese Aspekte sind für KI-Modelle nur bedingt anwendbar. Die Intelligenz von ChatGPT entspricht vielmehr einer Kombination aus enormem Datenwissen, statistischer Mustererkennung und dem Nachahmen menschlicher Sprachmuster.

Ein direkter Vergleich mit menschlicher Intelligenz greift daher zu kurz. Es gehört zum Funktionsprinzip von Sprachmodellen wie ChatGPT, großen Mengen an Textdaten zu verarbeiten und daraus statistische Wahrscheinlichkeiten zu lernen, welche Wort- oder Satzfolge als nächstes am wahrscheinlichsten ist. Dadurch entstehen Antworten, die für Menschen oft sinnvoll oder beeindruckend wirken. Tatsächlich aber handelt es sich eher um eine Simulation von Intelligenz. Die KI „versteht“ den Inhalt nicht im menschlichen Sinne, sondern nutzt erlernte Muster zur Generierung von Text.

Dies erklärt auch, warum ChatGPT manchmal falsche oder unsinnige Antworten liefert, die im Kontext keinen Sinn ergeben. Die Grenzen der künstlichen Intelligenz sind hier klar erkennbar. Das Konzept eines IQ setzt eine allgemeine, breit gefächerte kognitive Fähigkeit voraus, während ChatGPT auf seine spezifische Nische begrenzt bleibt: die Sprachverarbeitung. Erwägt man zudem den Aspekt der emotionalen Intelligenz oder des kreativen Denkens, so zeigen sich bei KI-Modellen deutliche Limitationen. Zwar kann ChatGPT kreativ formulieren und Texte generieren, die als literarisch ansprechend empfunden werden, doch handelt es sich hierbei um das Kombinieren gelernter Muster und nicht um echtes kreatives Bewusstsein.

Eine weitere Herausforderung bei der Bewertung einer KI mit einem IQ-Wert ist der sich ständig ändernde Entwicklungsstand. Sprachmodelle und KI-Systeme werden fortwährend verbessert, neue Versionen bringen höhere Leistungsfähigkeit mit sich. Während frühere KI-Generationen vielleicht noch vergleichsweise einfache Textantworten lieferten, erzielen aktuelle Versionen wie GPT-4 oder GPT-4-turbo erheblich komplexere und kontextsensitivere Leistungen. Somit wäre eine IQ-Messung immer nur ein vorübergehender Zustand, der mit der Update-Geschwindigkeit kaum Schritt halten kann. Offizielle und standardisierte IQ-Tests für KIs existieren bislang nicht.

Forschungsprojekte beschäftigen sich zwar zunehmend damit, Intelligenz von KI-Systemen zu definieren und zu messen, haben aber noch keine allgemein akzeptierten Skalen etabliert. In der Praxis verwenden Wissenschaftler eher spezifische Leistungskennzahlen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Sprachverarbeitung, Mustererkennung oder Problemlösung, um den Fortschritt von KI zu evaluieren. Aus SEO-Sicht ist es interessant, dass viele Nutzer gezielt nach Informationen suchen, die den IQ von ChatGPT bewerten oder einschätzen. Suchanfragen wie "IQ von ChatGPT", "Wie intelligent ist ChatGPT?" oder "Intelligenz von KI messen" sind aktuell hoch im Kurs. Daher lohnt sich eine differenzierte Betrachtung der Thematik, die neben den technischen Aspekten auch ethische und philosophische Fragen rund um die künstliche Intelligenz betrachtet.

Letztlich zeigt die Betrachtung des IQ von ChatGPT, wie schwer es ist, menschliche Konzepte eins zu eins auf Maschinen zu übertragen. KI-Systeme besitzen ihre eigene Art von Intelligenz, die sich durch enorme Rechenleistung, schnelles Lernen und flexible Anwendung auszeichnet. Die Herausforderung besteht darin, diese Form der Intelligenz angemessen zu verstehen und zu bewerten. Die Zukunft wird zeigen, wie KIs weiter an ihrer „Intelligenz“ arbeiten und welche Möglichkeiten sich dadurch in Wirtschaft, Wissenschaft und Alltag eröffnen. Wichtig ist dabei, den Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz zu erkennen und nicht zu versuchen, beides mit identischen Maßstäben zu messen.

Die Frage nach dem IQ von ChatGPT zeigt letztlich die Notwendigkeit neuer Bewertungsmethoden und das spannende Potenzial moderner KI-Technologien.

![The little-known US land in England [video]](/images/3888BAC1-CF14-442D-B9FD-3BFF353D7AC2)