FOMO, die Angst, etwas zu verpassen, ist ein Begriff, der in den letzten Jahren insbesondere durch soziale Medien enorm an Bedeutung gewonnen hat. Viele Menschen empfinden bei der Betrachtung von Fotos und Beiträgen in ihren Netzwerken das Gefühl, nicht dazuzugehören oder wichtige Erlebnisse zu verpassen. Doch neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass die Ursachen für FOMO komplexer sind und nicht nur mit der Attraktivität des verpassten Ereignisses zusammenhängen. Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich Marketing und Sozialpsychologie haben diesem Phänomen über Jahre hinweg auf den Grund gegangen und ihre Erkenntnisse kürzlich in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht. Dabei zeigt sich, dass FOMO weniger mit dem Inhalt einer Veranstaltung zu tun hat, sondern vor allem mit den sozialen Bindungen, die dort gepflegt werden.

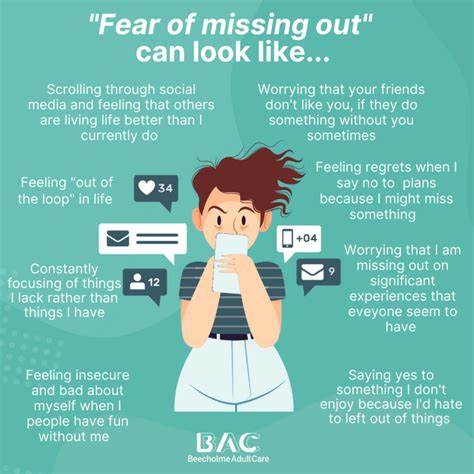

Die Angst, bei bedeutenden sozialen Interaktionen ausgeschlossen zu sein, steht im Zentrum dieses Gefühls. Eine oft zitierte typische Erklärung für FOMO ist, dass Menschen Angst haben, aufregende oder unterhaltsame Ereignisse wie Partys, Konzerte oder Urlaubserlebnisse zu verpassen. Während diese Sichtweise durchaus nachvollziehbar ist, offenbart die Forschung eine wesentlich tiefgründigere Ursache: Menschen verspüren vor allem dann FOMO, wenn sie das Gefühl haben, eine wertvolle Gelegenheit zu verlieren, um mit Freunden, Kollegen oder wichtigen sozialen Gruppen in Kontakt zu treten und Erinnerungen zu schaffen. Anders gesagt: Es geht weniger um die eigentliche Aktivität als vielmehr um den sozial-emotionalen Austausch und das Zugehörigkeitsgefühl. Ein erklärendes Beispiel verdeutlicht den Unterschied: Stellen Sie sich vor, Sie planen eine exklusive Urlaubsreise mit der Familie zu einem faszinierenden Reiseziel, das einzigartige Natur- und Tiererlebnisse bietet.

Das Potenzial für Abenteuer und spannende Erlebnisse ist enorm. Doch ein Mitglied der Familie fühlt sich unwohl, weil es eine alltägliche, aber regelmäßig stattfindende Veranstaltung in seinem Freundeskreis verpassen würde, etwa ein Zusammentreffen beim Pfadfinder oder einem bekannten Bekannten. Trotz der Einzigartigkeit und Attraktivität des Urlaubs löst der soziale Aspekt beim Familienmitglied größere Angst und Unbehagen aus. Die Forschung zeigt genau diesen Mechanismus: Es sind nicht das Abenteuer oder die Neuheit, die FOMO auslösen, sondern die verlorene Möglichkeit, wertvolle soziale Verbindungen zu vertiefen. Die sozialpsychologische Erklärung dafür basiert auf der Bedeutung von Zugehörigkeit und sozialer Anerkennung für das menschliche Wohlbefinden.

Unsere Beziehungen zu Freunden und sozialen Gruppen sind nicht nur angenehm, sie sind auch essenziell für unser Selbstwertgefühl und unsere emotionale Stabilität. Wenn Menschen beobachten, dass andere in der eigenen sozialen Gruppe eine Verbindung eingehen, von der sie ausgeschlossen sind, entsteht Unsicherheit darüber, welchen Platz sie selbst in diesem Netzwerk innehaben. Die Angst, weniger wichtig zu sein oder gar ausgeschlossen zu werden, nimmt zu. Diese Kombination führt zu starkem FOMO-Gefühl. Interessant ist auch, dass Menschen, die zu einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur neigen – der sogenannten ängstlich-vermeidenden Bindungsstil – besonders stark von FOMO betroffen sind.

Personen mit dieser Veranlagung fürchten Ablehnung und sozialen Ausschluss besonders intensiv, wodurch FOMO bei ihnen noch ausgeprägter ist als bei anderen. Bei einer Untersuchung, in der Probanden gezielt durch soziale Medien scrollten, um ein verpasstes Ereignis zu finden, zeigte sich, dass jene mit einer unsicheren Bindung intensivere FOMO-Gefühle äußerten. Das Verständnis, dass FOMO weniger mit der Attraktivität von Events als mit sozialen Bindungen zu tun hat, beantwortet auch die Frage, warum Menschen selbst bei unattraktiven oder unangenehmen Ereignissen FOMO empfinden können. Traurige oder herausfordernde gemeinsame Erlebnisse, etwa eine Beerdigung, das Aufräumen nach einer Party oder eine initiierende Zeremonie, bieten ebenfalls die Möglichkeit, soziale Beziehungen zu festigen. Gerade in belastenden Situationen entsteht durch gemeinsames Erleben oft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das ebenso immens wichtig ist.

Deshalb kann sogar das Verpassen solcher weniger erfreulichen Veranstaltungen FOMO auslösen. Obwohl die negativen Seiten von FOMO häufig im Zusammenhang mit sozialen Medien diskutiert werden, zeigen die Studien, dass der bloße Ansatz, Handys auszuschalten oder das Medium für eine Weile zu meiden, das Problem nicht an der Wurzel packt. Diese Strategien bekämpfen eher die Symptome – also das ständige Wahrnehmen von verpassten Gelegenheiten über digitale Kanäle – statt die wahre Ursache, nämlich die Angst um soziale Zugehörigkeit und Bestätigung. Eine überraschend einfache und effektive Methode gegen FOMO haben die Forscher in Experimenten entdeckt: Die bewusste Erinnerung an vergangenen sozialen Kontakt. Wenn Menschen unmittelbar vor dem Gefühl der Angst, etwas zu verpassen, an ein kürzliches positives Erlebnis mit Freunden denken, kann dies die FOMO-Intensität deutlich reduzieren.

In einem Test mit über 700 Teilnehmern sank der durchschnittliche Wert für FOMO spürbar, wenn die Probanden kurz inne hielten und sich an eine frühere soziale Verbindung erinnerten. Diese kleine mentale Übung schafft Sicherheit und festigt das Gefühl der Zugehörigkeit, was die Angst vor Ausschluss deutlich mindert. Dieser wissenschaftliche Einblick gibt wertvolle Anregungen, wie man dem Gefühl von FOMO im Alltag begegnen kann. Anstatt dauernd von der Angst getrieben zu sein, Erlebnisse zu verpassen, lohnt es sich, die Aufmerksamkeit bewusst auf die bestehenden sozialen Bindungen zu richten. Sich vor Augen zu führen, dass man Teil eines Freundeskreises oder eines Teams ist, vermittelt Sicherheit und stärkt das Vertrauen in die eigenen sozialen Beziehungen.

Damit entzieht man der Furcht vor Ausschluss ihre Basis. Zudem zeigt sich ein gesellschaftlicher Trend, der dieser inneren Angst teils entgegenwirkt: Das Konzept JOMO, die „Joy of Missing Out“, also die Freude am Verpassen, wird immer populärer. Dabei geht es darum, den Druck „immer dabei sein zu müssen“ bewusst zu hinterfragen und stattdessen bewusst Zeit für sich zu genießen, ohne sich ständig von außen beeinflussen oder verunsichern zu lassen. JOMO fördert das Bewusstsein, dass die eigene soziale Position auch ohne Teilnahme an jedem Event sicher sein kann und man nicht ständig neue Erlebnisse braucht, um sich verbunden zu fühlen. Die Bedeutung der Forschung zu FOMO geht weit über die reine Erklärung eines populären Phänomens hinaus.

Sie liefert auch wichtige Impulse für das Verständnis menschlicher Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und sozialer Verbundenheit. In Zeiten wachsender Digitalisierung und einer damit einhergehenden Fülle an Social-Media-Inhalten ist es umso wichtiger, sich bewusst zu machen, warum und wann uns das Gefühl des Verpassens wirklich belastet. Die Erkenntnisse zeigen, dass die Angst vor sozialer Isolation und Ausgrenzung der Motor hinter FOMO ist, nicht lediglich die Attraktivität eines Events oder das Verpassen von Spaß. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FOMO eine soziale Angst ist, die eng mit dem menschlichen Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit und Bindung verbunden ist. Sie ist weniger eine Angst vor dem Verpassen von Aktivitäten an sich, sondern vor dem Ausschluss aus wichtigen sozialen Gemeinschaften.

Effektive Gegenmaßnahmen können darin bestehen, das eigene soziale Netzwerk zu reflektieren und sich der bestehenden Freundschaften bewusst zu werden. Dieser Ansatz erscheint nachhaltig und wirksam, da er die Ursachen von FOMO direkt adressiert. Zugleich unterstreicht die Forschung, dass es legitim und gesund sein kann, bestimmte Veranstaltungen bewusst zu verpassen, ohne dabei seine soziale Integration zu fürchten. Die Annahme und Wertschätzung der eigenen sozialen Sicherheit sind Schlüssel, um FOMO zu überwinden und mehr innere Gelassenheit zu gewinnen.