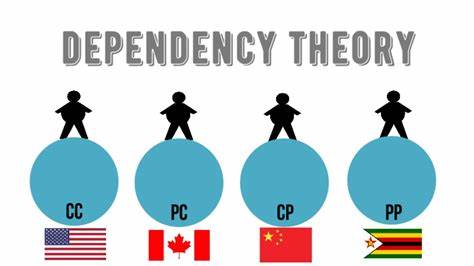

Abhängigkeiten gehören zum menschlichen Leben wie die Luft zum Atmen. Ob berufliche Verpflichtungen, zwischenmenschliche Beziehungen oder der Umgang mit Technik und Medien – wir sind ständig in einem Netz von Abhängigkeiten verstrickt, oft ohne es bewusst wahrzunehmen. Doch was bedeutet es eigentlich, von etwas abhängig zu sein? Und wie kann man gesunde von ungesunden Abhängigkeiten unterscheiden? Um nachhaltigen Erfolg und persönliches Wachstum zu ermöglichen, ist es essenziell, sich ehrlich und tiefgründig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zunächst einmal ist Abhängigkeit nicht per se negativ. Im Gegenteil: Sie spiegelt oft eine notwendige Verbindung oder ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis wider.

Zum Beispiel sind Unternehmen auf ihre Lieferanten angewiesen, Familienmitglieder aufeinander. Eine gewisse Form von Verbundenheit steigert die Effizienz und schafft Sicherheit. Problematisch wird es jedoch, wenn Abhängigkeiten zu Überforderung führen oder die eigene Autonomie stark einschränken. Im beruflichen Kontext zeigt sich das immer wieder. Unternehmen bauen auf Infrastruktur, Technologien und Partner, deren Verlässlichkeit entscheidend für den Unternehmenserfolg ist.

Wenn diese Abhängigkeiten nicht transparent und gut gemanagt werden, drohen Lieferkettenstörungen, finanzielle Risiken und Imageschäden. Ein aktuelles Beispiel ist die globale Lieferkettenproblematik, die seit einigen Jahren viele Branchen erschüttert und deutlich macht, wie sehr Unternehmen in einem fragilen Netz von Abhängigkeiten reagieren müssen. Daher gewinnt der professionelle Umgang mit Abhängigkeiten zunehmend an Bedeutung. Es geht darum, die eigenen Systeme so aufzubauen, dass Abhängigkeiten erkannt, bewertet und wenn möglich gezielt reduziert oder zumindest kontrolliert werden können. Dazu gehört unter anderem, auf mehrere Lieferanten zu setzen oder alternative Technologien in Betracht zu ziehen, um nicht ausschließlich auf einen einzigen Partner angewiesen zu sein.

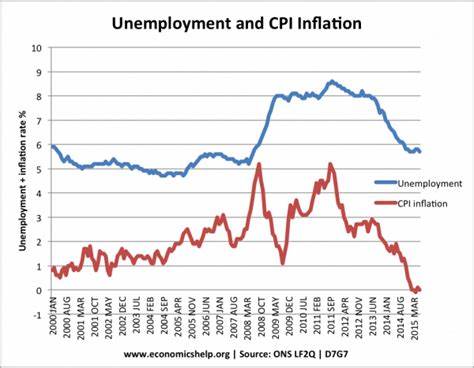

Flexibilität und Diversifikation sind hier die Schlüsselbegriffe. Abhängigkeiten existieren allerdings nicht nur auf organisatorischer oder wirtschaftlicher Ebene. Im privaten Umfeld können sie sich ebenso problematisch gestalten. Psychologische Abhängigkeiten etwa von toxischen Beziehungen oder bestimmten Verhaltensmustern können das eigene Wohlbefinden massiv beeinträchtigen. Hier gilt es, Selbstreflexion zu üben und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um langfristig gesunde Bindungen zu fördern und destruktive Muster zu durchbrechen.

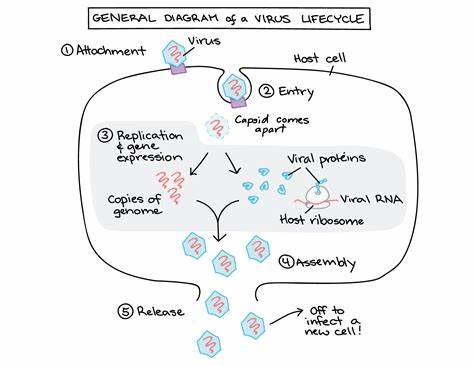

Die digitale Welt hat neue Formen von Abhängigkeiten geschaffen, die in der Diskussion oftmals unterschätzt werden. Technologische Abhängigkeiten prägen unser tägliches Leben. Smartphones, soziale Medien oder bestimmte Softwareplattformen sind kaum mehr wegzudenken. Werden diese Technologien jedoch zum reinen Selbstzweck oder kontrollieren sie das eigene Verhalten, entsteht eine Abhängigkeit, die nicht nur die Effizienz senkt, sondern auch mentale Gesundheit und soziale Interaktionen beeinträchtigen kann. Unternehmen und Privatpersonen stehen deshalb immer mehr vor der Herausforderung, ihre digitalen Abhängigkeiten zu hinterfragen und Strategien zu entwickeln, diese bewusst zu steuern und gegebenenfalls zu minimieren.

Eine gesunde Digitale Balance kann dabei helfen, Ressourcen zu schonen und den Fokus auf wirklich wichtige Aufgaben zu behalten. Es zeigt sich also: Abhängigkeiten sind omnipräsent, sie bringen sowohl Vorteile als auch Gefahren mit sich. Der Schritt zu einer reflektierten Auseinandersetzung mit eigenen Abhängigkeiten erzeugt einen Mehrwert, der sich in Form von größerer Unabhängigkeit, Resilienz und besserer Entscheidungsfähigkeit zeigt. Autonomie bedeutet nicht das völlige Fehlen von Verbindungen, sondern vielmehr die Freiheit, diese bewusst zu gestalten und bei Bedarf auch aufzulösen. Eine kritische Betrachtung der eigenen Abhängigkeitsstrukturen, egal ob im Business oder im privaten Kontext, fördert das Verständnis für eigene Grenzen und Potenziale.

Darüber hinaus schafft sie Freiräume für Kreativität und Innovation. Führungskräfte beispielsweise, die ihre eigenen Abhängigkeiten und die ihres Teams erkennen, können damit besser umgehen und effektive Strategien zur Bewältigung komplexer Herausforderungen entwickeln. Zusammenfassend ist also klar, dass Abhängigkeiten gut verstanden, offen angesprochen und gezielt gemanagt werden müssen. Wer sich den Herausforderungen stellt und den Umgang damit professionalisiert, schafft langfristig stabile Grundlagen für Wachstum und Erfolg. Die Kunst liegt darin, Abhängigkeiten als Werkzeuge zu sehen – nicht als Fesseln.

Ein bewusster und souveräner Umgang mit dem Thema kann die persönliche und unternehmerische Freiheit entscheidend stärken und zu nachhaltigem Erfolg führen.