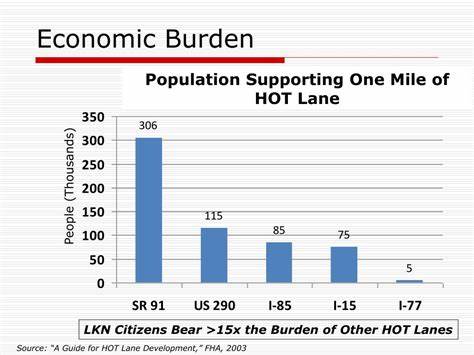

In modernen Metropolregionen wächst der Verkehr kontinuierlich, was zu Staus, Umweltbelastungen und Zeitverlust für Pendler führt. Um diese Probleme zu entschärfen, setzen einige Städte und Verkehrsbehörden zunehmend auf sogenannte Hot Lanes oder High-Occupancy Toll (HOT)-Spuren. Diese speziellen Fahrspuren, die neben regulären frei zugänglichen Fahrstreifen existieren, sind für Fahrzeuge mit mehreren Insassen oft kostenlos, während Einzelpersonen eine dynamische Maut entrichten müssen, die je nach Verkehrsaufkommen variiert. Die ökonomischen Auswirkungen dieses Systems sind vielschichtig und werfen grundlegende Fragen zur Preisgestaltung, Effizienz und den Anreizen für Verkehrsteilnehmer auf. Dabei zeigt sich, dass die Nachfrage in diesem Modell anders verläuft als bei herkömmlichen Gütern, was spannende Einsichten für Verkehrspolitik und Infrastrukturmanagement eröffnet.

Das Grundprinzip von Hot Lanes beruht auf dem Angebot einer schnelleren, weniger verstopften Fahrspur gegen Entgelt. Die dynamische Preisgestaltung wird genutzt, um die Anzahl der Fahrzeuge auf diesen Spuren so zu regulieren, dass der Verkehrsfluss flüssig bleibt. Je höher die allgemeine Verkehrsdichte und der Druck auf die Gratis-Fahrstreifen, desto höher steigt die Maut, wodurch einige Fahrer vom Umstieg abgehalten werden und die Kapazitäten der Hot Lanes nicht überschritten werden. Diese Methode kann den Gesamtverkehr verbessern, indem sie eine effiziente Verteilung der Fahrzeugströme erzwingt. Ein faszinierendes Phänomen innerhalb dieses Modells ist, dass die Nachfragekurve für Fahrzeuge mit mehr als zwei Passagieren, die die Hot Lane kostenfrei nutzen dürfen, tatsächlich eine positive Steigung aufweist.

Das bedeutet, je teurer die Maut wird, desto attraktiver erscheint die kostenlose Nutzung der Hot Lanes für Fahrgemeinschaften. Dies steht im Gegensatz zu klassischen Nachfrageverläufen, bei denen steigende Preise üblicherweise zu sinkender Nachfrage führen. Auf der anderen Seite zeigen Autofahrer mit weniger Insassen eine gewöhnliche fallende Nachfragekurve. Jedoch ist diese besonders flach und sensitiv gegenüber dem wahrgenommenen Nutzen: Die Preisangabe signalisiert nicht nur eine reine Kosteninformation, sondern auch die Qualität des Produktes – nämlich die Zeitersparnis und den Komfort durch vermiedenen Stau. Wenn beispielsweise die Maut auf 20 US-Dollar steigt, wägt ein rationaler Fahrer ab, ob ihm die schnelle Passage diese Ausgaben wert ist oder ob er das Risiko erhöhten Verkehrs im Gratisstreifen eingehen möchte.

Eine weitere Beobachtung aus der Praxis, etwa an der US-amerikanischen Interstate 66 in Virginia, ist, dass die Mautpreise oft über dem liegen, was für die Maximierung des Gewinns sinnvoll wäre. Bei niedrigen Preisen um drei Dollar bleibt ein Verhältnis von rund zwanzig Wirtschaftsteilnehmern in den freien Spuren pro zahlendem Nutzer in den Hot Lanes bestehen. Dies zeigt, dass gerade an schwächeren Verkehrstagen die Hot Lanes unterausgelastet sind und die Kapazität weit höher genutzt werden könnte, ohne dass der Verkehrsfluss beeinträchtigt würde. Würde man jedoch den Preis senken, könnten deutlich mehr Einzelfahrer zum Wechsel in die Hot Lanes motiviert werden, was zu einer größeren Einnahmensteigerung führen würde. Das liegt daran, dass die meisten fixen Kosten für den Straßenbau und die Unterhaltungsmaßnahmen ohnehin anfallen.

Die zusätzlichen Betriebseinnahmen durch mehr zahlende Kunden erhöhen somit unmittelbar den Gewinn, ohne signifikante Zusatzkosten zu erzeugen. Die Frage, warum trotz dieser ökonomischen Logik weiterhin höhere Mautpreise gefordert werden, ist komplexer. Teilweise lassen sich diese Entscheidungen durch vertragliche Auflagen zwischen Behörden und privaten Betreibern erklären, die einen flüssigen Verkehr bei einer definierten Mindestgeschwindigkeit garantieren müssen. So wird sichergestellt, dass der Nutzen für zahlende Kunden auch bei voller Leistung gegeben ist und die Fahrstreifen nicht zugestaut werden. Dies kann allerdings zu einer Situation führen, in der der Betreiber nicht zwangsläufig an einem maximalen Ertrag interessiert ist, sondern vor allem auf einen kontinuierlichen freien Verkehrsfluss achtet.

Darüber hinaus reflektieren die hohen Preise auch psychologische und verhaltensökonomische Aspekte. Viele Verkehrsteilnehmer sind bereit, längere Zeit in Staus zu verbringen, ohne eine Gebühr zu bezahlen, selbst wenn der Nutzen einer schnelleren Fahrt hoch wäre. Dieses Verhalten beeinflusst, wie stark eine Preissenkung die tatsächliche Auslastung der Hot Lanes erhöhen kann. Image und Akzeptanz der Mautsysteme spielen eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Informationspolitik der Betreiber, die Fahrern mit transparenten Preisen eine bewusste Wahl ermöglichen. Dieses Modell zeigt jedoch auch die ökonomische Herausforderung im Umgang mit Verkehr als quasi öffentliches Gut.

Straßen sind in hohem Maße durch Fixkosten geprägt, und die Nutzung durch einen Fahrer ist gleichzeitig oft von der Nutzung anderer beeinflusst (negative externe Effekte durch Staus). Dynamische Preissetzung kann hier helfen, den Wert des knappen Guts Straße ökonomisch abzubilden und so zur Effizienzsteigerung beizutragen. Doch das perfekte Gleichgewicht zu finden, ist schwierig, weil sich viele Einflussfaktoren überschneiden – von Rechtsvorschriften, Akzeptanz der Nutzer, Infrastrukturkosten bis hin zu Verkehrsmanagement. Die Entwicklung von intelligenten Verkehrssystemen und Echtzeit-Datenanalyse eröffnet neue Möglichkeiten zur Optimierung des Hot Lane-Konzepts. Mit besserer Prognose und hochfrequenter Preissteuerung lassen sich die Kapazitäten noch gezielter lenken.

Auch die Integration mit multimodalen Verkehrsmitteln, wie öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrgemeinschaftsprogrammen und flexiblen Arbeitszeiten, könnte den Nutzen erhöhen und die congestionsbedingten Kosten weiter senken. Darüber hinaus zeigt das Beispiel der I-66, dass nicht nur technische und ökonomische Überlegungen ausschlaggebend sind, sondern auch vertragliche, politische und soziale Rahmenbedingungen. Eine rein auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Mautgestaltung könnte mit öffentlichen Interessen kollidieren, etwa einem ausgeglichenen Zugang zu Verkehrswegen oder einer umweltfreundlichen Verkehrsverlagerung. Abschließend lässt sich festhalten, dass Hot Lanes ein spannendes Instrument darstellen, das bei richtiger Anwendung die Verkehrsbelastung mindern, für Zeitersparnis sorgen und gleichzeitig wirtschaftliche Anreize setzen kann. Das Zusammenspiel von variabler Preisgestaltung, Fahrzeugbelegung und menschlichem Verhaltensmuster macht das Thema wirtschaftlich komplex und höchst relevant.

Für eine erfolgreiche Implementierung sind neben technischer Innovationskraft auch sorgfältige Planungen und transparente Kommunikationsstrategien notwendig, um Nutzerakzeptanz zu gewinnen und das Potenzial der Hot Lanes voll auszuschöpfen.