Müll gilt oft als lästiges, unsichtbares Übel, das wir so schnell wie möglich loswerden möchten. Doch hinter diesem scheinbar banalen Thema verbirgt sich eine faszinierende Geschichte, die das kollektive Bewusstsein und die Organisationsstrukturen unserer Gesellschaften tief beeinflusst. Der Kulturhistoriker John Scanlan widmet sich in seinem Buch „The Idea of Waste: On the Limits of Human Life“ der Untersuchung von Abfall nicht nur als physischem Restprodukt, sondern als bedeutsamer kultureller und politischer Faktor. Sein Ansatz öffnet einen neuen Blick auf das Thema und wirft Fragen über die Grenzen menschlichen Lebens und unserer Zivilisation auf, indem er die Bedeutung von Müll als eine Art unsichtbare, aber allgegenwärtige soziale Kraft hervorhebt. Scanlans Arbeit ist mehr als eine bloße Analyse von Müllentsorgung oder Recyclingpraktiken.

Vielmehr versteht er Abfall als ein „Objekt des menschlichen Bewusstseins“, das unsere Wahrnehmung der Welt ordnet und beeinflusst. Dabei betont er, dass Müll nie vollständig verschwindet: Trotz modernster technologischer Anstrengungen, Müll aus dem öffentlichen Blickfeld zu verbannen, kehrt er immer wieder in neuen Formen zurück. Dieses „Verschwindenlassen“ von Abfall ist somit ein zivilisatorischer Akt, der einer psychologischen Verdrängung gleicht, mit weitreichenden Folgen für unsere Umwelt, Gesellschaft und Kultur. Die Geschichte der menschlichen Zivilisation ist untrennbar mit dem Versuch verbunden, Abfall zu kontrollieren und zu verbergen. Schon die antiken Römer errichteten mit der Cloaca Maxima – einem der ersten großen unterirdischen Kanalsysteme – eine Infrastruktur, die Abfälle und Abwässer der Stadt ableitete.

Dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst war nicht nur praktisch, sondern wurde auch als Symbol römischer Zivilisation und kommunaler Tugend betrachtet. Seine anhaltende Existenz und Funktionalität, versteckt unter der Stadt, verdeutlicht den nachhaltigen Erfolg solcher gesellschaftlicher Bemühungen, ältere Formen von Abfall zu „überbauen“ und damit zumindest scheinbar verschwinden zu lassen. Auch in der industriellen Ära, insbesondere im viktorianischen London, wurde sauberer, sichtbarer urbaner Raum zu einer neuen Form der sozialen Kontrolle. Die zunehmende Industrialisierung brachte nicht nur neue Formen von Müll hervor, sondern auch eine neue soziale Trennung: Fortschritt bedeutete, Abfall so gut wie möglich von den Augen zu verbannen, um Wohlstand und Gesundheit sichtbar zu machen. Figuren wie die „Mudlarks“, meistens Frauen und Kinder, die in den Uferbereichen der Themse nach verwertbarem Material suchten, illustrieren den wenig beachteten Abgrund, auf den die „saubere“ Stadt gebaut wurde.

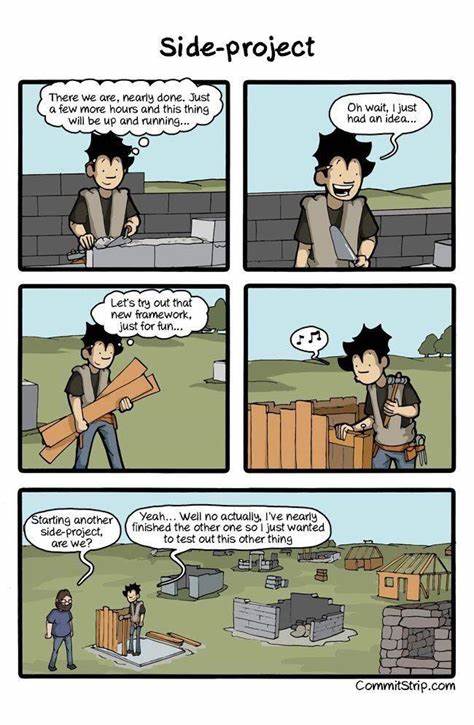

Charles Dickens‘ berühmter Nebel in „Bleak House“ symbolisiert nicht nur die Verschmutzung durch die industrielle Produktion, sondern auch die soziale Verschleierung und die unsichtbaren Machtmechanismen hinter dem glanzvollen Schein der Stadt. Scanlan verknüpft das Thema Abfall auch eng mit Politik und gesellschaftlichem Wandel. Der berühmte Müllstreik in New York 1968, bei dem die Straßen aufgrund der verhinderten Müllabfuhr förmlich in Abfallbergen versanken, wird zu einer Metapher für politische Revolten und den Bruch mit etablierten Machtstrukturen. Solche Momente entlarven die Fragilität der Zivilisation und verdeutlichen, wie sehr moderne Gesellschaften auf einem fragilen Gleichgewicht zwischen Sichtbarkeit und Verdrängung von Abfall beruhen. Abfall wird hier nicht nur als physischer Zustand verstanden, sondern als Ausdruck gesellschaftlicher Spannungen und Machtverhältnisse.

Die zyklische Natur von Abfallprozessen ist ein weiteres zentrales Motiv in Scanlans Betrachtung. Recycling als Gegenbewegung zur Wegwerfgesellschaft und Massenproduktion entstand erst in den 1970er Jahren und spiegelt einen bewussten Versuch wider, die entstehenden Überreste unserer Konsumwelt wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll zu verwerten. Historisch gesehen gab es schon immer „Rag-and-Bone“-Händler oder sogenannte Lumpensammler, die aus scheinbar wertlosem Material neuen Nutzen schöpften. Doch die Industrialisierung und das Wachstum der Textil- und Warenproduktion führten zu komplexeren Müllformen, die sich nur schwer dezentral verwerten ließen. Die heutige Wiederbelebung von Secondhand-Waren, Antiquitäten und Vintage-Trends, digital befeuert durch Plattformen wie eBay, stellt eine recycelte Kultur der Wiederverwertung dar, die zugleich Konsum und ökologische Nachhaltigkeit zu verbinden versucht.

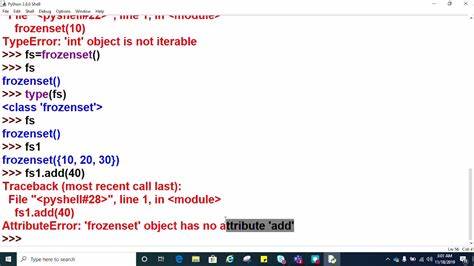

Ein besonderes Augenmerk legt Scanlan auf die noch jüngere Entwicklung hin zu immateriellem Abfall, etwa der digitalen Müllflut. Daten, Videos, Fotos und Online-Spuren entwickeln sich zu einem unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Abfallstrom, der unsere moderne Informationsgesellschaft prägt. Scanlan beschreibt mit großer Feinfühligkeit, wie diese Form von „medialem Abfall“ zwar kaum greifbar ist, aber ähnlich unangreifbar und permanent besteht. Datenzentren, die solche Informationen speichern und zugleich löschen, sind Teil einer neuen Infrastruktur des Verbergens und Vernichtens. Gleichzeitig sind wir, als Nutzer digitaler Medien, selbst Produzenten von Datenresten, deren Verwertung oder Missbrauch nur schwer kontrollierbar ist.

Dabei vermittelt Scanlans Buch auch eine kritische Perspektive auf den technologischen Fortschritt. Trotz aller Bemühungen, Abfall zu verkleinern, sichtbar zu machen oder endlich zu beseitigen, bleibt er ein ständiger Begleiter menschlichen Lebens. Das erinnert uns daran, dass Zivilisation und Fortschritt nur grenzenlos durch Verdrängung von Abfall möglich sind, die sich jedoch langfristig rächen kann. Die kulturellen, historischen und politischen Dimensionen von Abfall werden auch durch die Einbindung großer Denker wie Walter Benjamin oder Don DeLillo greifbar, deren literarische Werke den Abfall jeweils metaphorisch zum Ausdruck bringen. Scanlans Verknüpfung von Literatur, Geschichte, Politik und Alltagsphänomenen bietet einen facettenreichen Zugriff auf das Thema und öffnet den Blick für die oft übersehenen Verbindungen zwischen materieller Welt und gesellschaftlichem Bewusstsein.

Die Erkenntnisse von John Scanlan betreffen nicht nur die Wissenschaft oder Politik, sondern haben auch praktische Relevanz für den Umgang mit Müll in der Gegenwart. Die modernen Herausforderungen von Müllmanagement, Recycling, Umweltverschmutzung und digitaler Nachhaltigkeit sind bestens geeignet, neue Wege im Denken über „Abfall“ anzustoßen. Das veränderte Bewusstsein für Abfall könnte nachhaltigere Verwaltungs- und Konsummodelle fördern und damit zur langfristigen Erhaltung unserer Lebensgrundlagen beitragen. Müll ist also weit mehr als ein Problem, das man einfach löscht oder versteckt. Er eröffnet vielmehr einen faszinierenden Zugang zu den „Rändern“ der menschlichen Existenz und zeigt Grenzen auf – sei es auf philosophischer, politischer oder materieller Ebene.

John Scanlan zeigt uns, dass genau in diesen „Rändern“ die Zukunft liegt: Wer den Abfall versteht, versteht die Geschichte und eröffnet Wege, bewusster und nachhaltiger mit ihr umzugehen. Auf diese Weise wird auf scheinbar Unwertvollem eine neue Form von Bedeutung sichtbar, die uns dazu aufruft, unsere Rolle als Konsumenten, Bürger und Geschichtenerzähler neu zu überdenken.