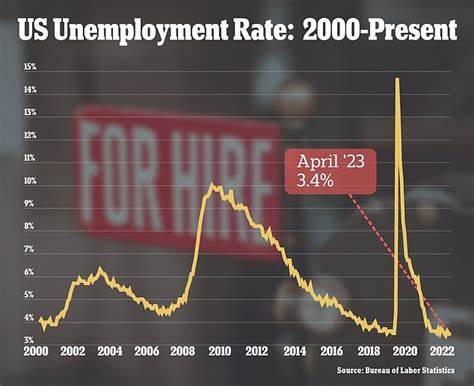

Der IT-Sektor hat in den letzten Jahrzehnten eine herausragende Rolle in der Wirtschaft gespielt. Er gilt als Motor für Innovation, Digitalisierung und Wachstum. Doch wie jede Branche ist auch dieser Bereich den Schwankungen des Arbeitsmarkts unterworfen und durchläuft Phasen von Expansion und Verengung. Im April wurde ein interessanter Trend beobachtet: Die Arbeitslosigkeit im IT-Bereich ist zwar leicht gesunken, jedoch reduzierte sich zu diesem Zeitpunkt auch die Gesamtzahl der IT-Arbeitsplätze – eine Entwicklung, die viele Experten vor neue Herausforderungen stellt und ein differenziertes Verständnis der Marktdynamik verlangt. Die leicht sinkenden Arbeitslosenzahlen werden auf den ersten Blick als positives Signal für den IT-Arbeitsmarkt gewertet.

Eine abnehmende Arbeitslosigkeit weist in der Regel auf eine stabile Nachfrage nach Fachkräften hin. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Gesamtbevölkerung der IT-Beschäftigten im selben Zeitraum zurückgegangen ist. Das heißt, es standen insgesamt weniger Stellen im IT-Sektor zur Verfügung. Die Konsequenz daraus ist, dass zwar weniger Menschen ohne Job sind, dies aber auf eine geringere Anzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten zurückzuführen ist. Dieses Phänomen ist nicht nur eine statistische Kuriosität, sondern spiegelt tiefere strukturelle Veränderungen wider.

Die Ursachen für die Verkleinerung des IT-Arbeitsmarktes sind vielfältig. Zum einen führen technologische Fortschritte und Automatisierung dazu, dass bestimmte IT-Aufgaben effizienter erledigt werden und weniger Personal benötigen. Künstliche Intelligenz und Machine Learning übernehmen Aufgaben, die früher von menschlichen IT-Spezialisten geleistet wurden. Dies wirkt sich besonders auf standardisierte oder repetitive Tätigkeiten aus und reduziert den Bedarf an klassischen IT-Rollen. Zum anderen spielt die wirtschaftliche Gesamtlage eine Rolle.

Unternehmen sozialverträglich abzubauen oder bei Unsicherheiten weniger Neueinstellungen im IT-Bereich vorzunehmen, betrifft nicht nur einzelne Branchen, sondern den gesamten Arbeitsmarkt. Der IT-Sektor ist zwar zukunftsgerichtet, aber auch hier kann Zurückhaltung aufgrund globaler wirtschaftlicher Herausforderungen auftauchen. Unsicherheiten wie Inflation, Lieferkettenprobleme oder geopolitische Spannungen haben Einfluss auf Investitionen und Personalentscheidungen. Darüber hinaus verändert sich die Struktur der IT-Arbeiten. Viele Unternehmen verlagern bestimmte Aufgaben in die Cloud oder geben sie an externe Dienstleister und Freelancer ab.

Diese Flexibilisierung der Arbeitswelt führt zu einer Verschiebung der klassischen Angestelltenstellen hin zu projektbezogenen und manchmal befristeten Tätigkeiten. Dadurch erscheinen die festangestellten IT-Stellen reduziert, wobei die Gesamtzahl der IT-Aktiven eventuell weniger zurückgeht, sich aber stärker fragmentiert. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf IT-Fachkräfte aus? Für Arbeitnehmer in der IT-Branche wird Flexibilität immer wichtiger. Die Möglichkeit, sich an neue Rollen und Technologien anzupassen, entscheidet zunehmend über die berufliche Zukunft. Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind essentielle Bestandteile, um im dynamischen IT-Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.

Insbesondere Kompetenzen im Bereich Data Science, Cybersicherheit, Cloud Computing und künstliche Intelligenz gewinnen an Bedeutung, da sie von Unternehmen verstärkt gesucht werden. Für Arbeitgeber und Personalverantwortliche bedeutet der schrumpfende IT-Arbeitsmarkt und die leicht sinkende Arbeitslosigkeit zugleich, dass sie mit einem begrenzten Talentpool umgehen müssen. Es wird immer schwieriger, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Dies führt zu verstärktem Wettbewerb um Talente und beeinflusst die Gehaltsstrukturen. Unternehmen, die eine zukunftssichere IT-Strategie verfolgen wollen, müssen daher ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern, flexible Arbeitsmodelle anbieten und in Mitarbeiterentwicklung investieren.

Auch die politische und wirtschaftliche Förderung von IT-Kompetenzen spielt eine Rolle in dieser Entwicklung. Staatliche Initiativen, Förderprogramme und Investitionen in digitale Bildung können die Basis für ein nachhaltiges Wachstum des IT-Arbeitsmarktes schaffen. Gemeinden, Bildungseinrichtungen und Branchenorganisationen sind gefordert, die Ausbildung an die Anforderungen der digitalen Wirtschaft anzupassen und den Strukturwandel mitzugestalten. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die regionale Verteilung der Veränderungen im IT-Sektor. Während in einigen Metropolregionen die Nachfrage nach IT-Experten weiterhin hoch ist, verzeichnen ländliche Gebiete teils einen stärkeren Rückgang an IT-Jobs.

Die Urbanisierung und Konzentration von Technologieunternehmen in Ballungszentren intensivieren die Unterschiede und beeinflussen die Mobilität von Fachkräften. Home-Office-Modelle könnten diesen Trend teilweise ausgleichen, indem sie mehr Flexibilität beim Arbeitsort ermöglichen. Die insgesamt beobachteten Veränderungen im April verdeutlichen, wie komplex und vielschichtig der IT-Arbeitsmarkt ist. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit wirkt zunächst als positives Signal, doch der gleichzeitige Schrumpf der Branche zeigt, dass Herausforderungen bestehen bleiben. Ein bloßer Blick auf einzelne Kennzahlen reicht nicht aus, um die Lage realistisch einzuschätzen.

Vielmehr sind qualitative Aspekte, branchenspezifische Trends und makroökonomische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Für IT-Fachkräfte ist es entscheidend, diese Dynamik zu verstehen und sich aktiv darauf einzustellen. Ein differenziertes Wissen über die Marktentwicklung, kontinuierliche Qualifizierung und die Offenheit für neue Arbeitsmodelle bieten die besten Chancen, in einem sich wandelnden Umfeld dauerhaft erfolgreich zu sein. Für Unternehmen hingegen gilt es, agil zu bleiben, um talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben. Insgesamt spiegelt die Entwicklung im April einen Wendepunkt wider: Während der IT-Arbeitsmarkt noch Potenzial hat, müssen alle Beteiligten die Zeichen der Zeit erkennen und entsprechend reagieren.

Die Balance zwischen technologischer Entwicklung, demografischen Faktoren und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird künftig darüber entscheiden, wie der IT-Sektor in Deutschland wachsen oder sich anpassen wird. Nur durch gemeinsames Handeln und strategische Weitsicht lassen sich die Chancen des digitalen Zeitalters optimal nutzen und langfristig attraktive Arbeitsplätze sichern.