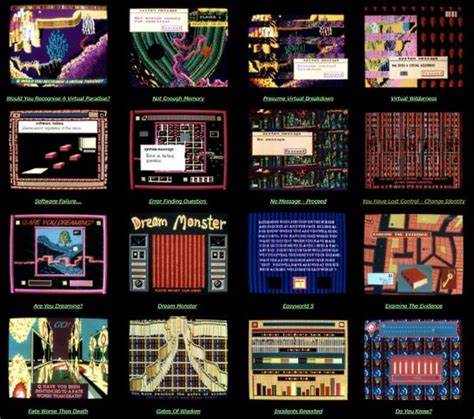

Suzanne Treister ist eine Künstlerin, die in den frühen 1990er Jahren eine einzigartige Verbindung zwischen Videospielästhetik und zeitgenössischer Kunst geschaffen hat. Ihre Arbeiten aus den Jahren 1991 und 1992 bestehen aus fiktiven Videospielstills, die sie mit einem Commodore Amiga-Computer unter Verwendung von Deluxe Paint II kreierte. In einer Phase, in der das digitale Medium noch in den Kinderschuhen steckte, gelang es ihr, spielerische visuelle Narrationen zu entwickeln, die weit über die einfache Darstellung von Spielen hinausgehen. Treister reflektiert in ihrem Werk die kulturellen Subtexte und gesellschaftlichen Auswirkungen der Videospielkultur, die sie bereits in den 1980er Jahren intensiv beobachtete, als sie häufig Londoner Spielhallen besuchte. Dabei thematisiert sie nicht nur die faszinierenden Strukturen, Ziele und Mechaniken der Spiele, sondern wirft auch Fragen nach den Zukunftspotenzialen von Technologie und Virtualität auf.

Die Amiga-Kunstwerke von Treister zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie bewusst auf die technischen Limitationen der damaligen Computergrafik setzen. Da es keine effiziente Möglichkeit gab, die Bilder digital herauszuarbeiten, photographierte sie die ausgespielte Grafik direkt vom Monitor. Dieses Verfahren erzeugte eine Pixelästhetik, die einerseits die Ära der 16-Bit-Grafik authentisch einfängt, andererseits aber auch die Arbeit mit einem leichten Körnungseffekt versieht, der fast fühlt wie gehäkelte oder gestickte Stoffe. Dieses visuelle „Rauschen“ verstärkt den Eindruck, als habe man tatsächlich einen Schnappschuss in einer düsteren Spielhalle gemacht, was der fiktiven Welt eine glaubwürdige Tiefe verleiht.Ein zentrales Thema in Treisters Arbeiten ist die Erfahrung von Virtual Reality (VR), die sie 1992 erstmals hautnah erlebte.

Das damals neuartige VR-Spiel in London im Trocadero an Piccadilly Circus hinterließ bei ihr einen nachhaltigen Eindruck. Die begrenzte Bewegungsfreiheit auf einer quadratischen Plattform mitten im Raum, die endlosen Treppen mit absteigenden Alien-Figuren und die spielerische Konfrontation mit Gegnern waren eine prägende Erfahrung, die das Verständnis von virtuellen Welten – ihrer Möglichkeiten und gleichzeitig auch ihrer Grenzen – deutlich prägte. Diese Begegnung regte Treister an, erneut am Amiga eine Themenreihe zu entwickeln, die sich mit der Idee eines virtuellen Paradieses auseinandersetzt, welches sich als Trugbild und gesellschaftliches Spannungsfeld entpuppt.Die von ihr geschaffene Serie „Q. Would you recognise a Virtual Paradise?“ thematisiert die Illusion von technologischem Fortschritt einerseits und die Skepsis gegenüber dem ebenso unvorhersehbaren wie potenziell kontrollierenden Einfluss solcher Technologien auf Menschen und Gesellschaft andererseits.

Sie verwebt abstrakte Konzeptionen von virtuellen Universen, Systemfehlern und Identitätsfragen mit einer experimentellen Bildsprache, die zwischen Videospielästhetik und computergenerierten Fehlermeldungen changiert. In den Stillbildern finden sich Motive wie fehlender Speicherplatz, Systemabstürze, Kontrollverlust und das Verschwimmen von Realität und Simulation. Diese Arbeiten wirken wie visuelle Metaebenen, die den Betrachter zum Nachdenken über die zukünftige Beziehung zwischen Mensch und Maschine, Kontrolle und Freiheit einladen.Die Bedeutung von Suzanne Treisters Werken liegt außerdem darin, dass sie eine Brücke schlagen zwischen spielerischer Nostalgie und kritischer Medienreflexion. Die 16-Bit Amiga-Bilder erinnern an die Anfänge der digitalen Unterhaltung, konjunktivisch erzählen sie jedoch auch von möglichen Entwicklungen und dystopischen Szenarien, die damals noch in weiter Ferne schienen.

Ihre Kunst veranschaulicht, wie virtuelle Welten soziale Dynamiken beeinflussen können – sei es durch Fluchtfantasien, Identitätswechsel oder technologische Abhängigkeiten. Gerade mit Blick auf unsere heutige Zeit, in der digitale Technologien und immersive VR-Umgebungen allgegenwärtig sind, erscheinen Treisters künstlerische Gedankenspiele bemerkenswert vorausschauend.Die Ausstellungsgeschichte ihrer Arbeiten belegt auch ihre Anerkennung in der Kunstwelt. Die ersten Ausstellungen fanden 1992 im Edward Totah Gallery in London und im Exeter Hotel in Adelaide statt. Später wurden ihre Werke unter anderem im Royal Festival Hall in London (1995), im Somerset House (2018), im Akron Art Museum in Ohio und im Moderna Museet in Stockholm gezeigt.

Die geplante Ausstellung im Tate Modern in London (2024-2025) zeugt von ihrem anhaltenden Einfluss und der Relevanz ihres Schaffens. Trotz der Tatsache, dass die ursprünglichen Amiga-Disketten mit den digitalen Bilddateien mittlerweile korrupt sind, bleiben die photographisch konservierten Kunstwerke erhalten und dienen weiterhin als Zeitdokumente und Inspiration.Auch in der theoretischen Aufarbeitung ihres Werks spielt Treister eine aktive Rolle. Sie verfasste Essays, wie den in der Publikation „Videogames and Art“ (herausgegeben von Andy Clarke und Grethe Mitchell), der vertiefende Perspektiven auf die Verwebung von Videospielkultur und zeitgenössischer Kunst bietet. Ihre Herangehensweise kombiniert technisches Wissen und intuitive künstlerische Reflexionen, was ihre Arbeiten im Kontext der digitalen Kunstgeneration als Pioniere positioniert.

Das Besondere an den imaginären Spielen von Suzanne Treister liegt darin, dass sie eine fiktionale Spielwelt erschaffen hat, die nie als echtes Computerprogramm existierte, aber durch ihre Präsentationsweise eine authentische Illusion realer Spiele erzeugt. Dabei verwendet sie typische Motive der Spielarchitektur wie Level, Gegner, Power-Ups oder Systemmeldungen als Bausteine eines umfassenderen Narrativs, welches gesellschaftliche Themen aufgreift. Der Begriff der „Fiktion“ wird so zum künstlerischen Mittel, um Zukunftsfragen zu erforschen, ohne sich dabei in technischer Genauigkeit zu verlieren. Vielmehr entsteht eine Reflexion über Wahrnehmung, Erinnerung und Imagination im digitalen Zeitalter.In einem Zeitalter, in dem digitale Medien unser Alltagsleben mehr und mehr durchdringen, bieten Treisters Arbeiten wertvolle Einblicke in die Ursprünge des virtuellen Erlebens und die kulturelle Bedeutung von technologischen Innovationen.