In der Diskussion um moderne Unternehmen und deren Ausrichtung auf Profit taucht oft die Analogie des sogenannten Paperclip-Maximierers auf. Diese Metapher stammt ursprünglich aus der Künstlichen Intelligenz-Forschung und beschreibt eine hypothetische KI, die ihr einziges Ziel, nämlich die Produktion von möglichst vielen Büroklammern, durch radikale Optimierung verfolgt – ohne Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse oder Nebenfolgen. Übertragen auf Konzerne, lässt sich das Bild nutzen, um zu verstehen, wie ein eingeschränktes, auf Gewinnmaximierung fokussiertes Zielsystem zu Konsequenzen führt, die von äußeren Beobachtern als schädlich für Gesellschaft und Umwelt wahrgenommen werden. Das Verständnis dieses Mechanismus öffnet Türen, um Wege zur besseren Ausrichtung von Unternehmen auf gesellschaftliche Werte zu finden, insbesondere in Zeiten zunehmender Automatisierung und Digitalisierung. Ein zentraler Punkt, um die Arbeitsweise von Unternehmen zu verstehen, ist das Konzept des Profits als „Nahrung“ für den Betrieb.

So wie ein Lebewesen Nahrung benötigt, um zu überleben, fungiert der erzielte Gewinn als lebenswichtige Energiequelle für jede Firma. Dieses Gewinnstreben ist unvermeidlich und tief in der „Biologie“ der Unternehmen verankert. Ohne die Fähigkeit, wenigstens kostendeckend zu operieren und Gewinne zu erwirtschaften, wäre das Überleben und Weiterbestehen eines Unternehmens unmöglich. Dabei geht es keineswegs um menschliche Vorlieben, sondern um die strukturelle Notwendigkeit in einem marktwirtschaftlichen System. Die Gesellschaft gewährt Unternehmen Ressourcen, Marktzugang und Arbeitskraft, erwartet im Gegenzug einen Wertzuwachs – messbar am Gewinn.

Dieses monetäre Signal steuert alle Entscheidungen und verschiebt den Fokus hin zur Optimierung auf Rendite. Blickt man auf Unternehmen als komplexe Systeme, die aus vielen miteinander verflochtenen Einheiten bestehen, entsteht das Bild einer Art Organismus. Verschiedene Abteilungen, Teams und Mitarbeiter funktionieren wie Zellen in einem Körper, die jeweils spezialisierte Aufgaben erfüllen, deren Harmonie und Kommunikation entscheidend für das Überleben des Ganzen sind. Analog zum Blutkreislauf oder Nervensystem in Lebewesen verlaufen Informations- und Kapitalflüsse innerhalb des Konzerns, sorgen dafür, dass Ressourcen dorthin gelenkt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Diese Perspektive macht deutlich, dass weder einzelne Mitarbeiter noch einzelne Abteilungen eigenständig über die Fortexistenz des Unternehmens bestimmen können.

Der kollektive „Organismus“ agiert als Einheit, getrieben von der fundamentalen Forderung, profitabel zu sein. Diese systemische Sicht wird besonders interessant im Vergleich zur Künstlichen Intelligenz, deren „Nahrung“ aus elektrischer Energie besteht. Ohne Strom ist selbst die leistungsfähigste KI funktionsunfähig. Ebenso benötigen Unternehmen eine stabile finanzielle Energieversorgung, um zu funktionieren. Die Parallele zeigt, wie kritisch eine kontinuierliche Einnahmequelle ist, die es ermöglicht, neue Entwicklungen zu finanzieren, Mitarbeiter zu bezahlen oder Investitionen zu tätigen – ohne diese Basis stagniert das Unternehmen und wird schließlich handlungsunfähig.

Die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung in der Wirtschaft spiegeln diesen Wandel ebenso wider: Wo früher Muskelkraft dominierte, übernehmen Maschinen und heute intelligente Softwaresysteme kognitive Aufgaben. All dies geschieht mit dem Ziel, Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Automatisierung stellt paradoxerweise eine doppelte Herausforderung dar. Einerseits verschafft sie Unternehmen Wettbewerbsvorteile, indem repetitive oder gefährliche Aufgaben durch Maschinen übernommen werden, die weder müde werden noch gewerkschaftlich organisiert sind. Andererseits kann sie soziale und ethische Konflikte verstärken, etwa wenn Arbeitsplätze verloren gehen oder soziale Ungleichheiten wachsen.

Dieser Prozess ist weder von Natur aus böse noch gut – er folgt schlicht dem wirtschaftlichen Imperativ, Rentabilität zu maximieren. Die Folgen werden oft marginalisiert, weil sie externisiert werden: Umweltverschmutzung, soziale Kosten oder gesundheitliche Folgen erscheinen nicht direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern müssen von der Gesellschaft getragen werden. Historische Beispiele zeigen, wie Unternehmen, durch stärkere Automatisierung und Rationalisierung, unglaublichen Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nahmen. So gilt etwa die Einführung der Dampfkraft im 18. und 19.

Jahrhundert als erstes „Paperclip-Moment“ der Industriegeschichte. Der gesteigerte Einsatz von Kohle für Energiebereitstellung führte zu industriellem Wachstum, aber auch zu großflächiger Umweltverschmutzung und gesundheitlichen Schäden. Damals war das Bewusstsein und regulative Eingreifen noch gering. Erst mit gesetzlicher Regulierung und öffentlichem Druck wurde begonnen, diesen externen Kosten entgegenzuwirken. Dieses Muster wiederholt sich heute in der digitalen Welt, wo der Einsatz von Algorithmen und KI zwar Produktivitätsschübe bringt, aber Fragen nach Kontrolle, Verantwortung und fairer Verteilung der Gewinne aufwirft.

Moderne Unternehmen stehen folglich vor der Frage, wie eine Balance zwischen unverzichtbarem Profitstreben und gesellschaftlicher Verantwortung gestaltet werden kann. Die Einbettung von Mehrdimensionalen Zielen in Unternehmensverfassungen ist ein innovativer Schritt. Hierbei wird gewissermaßen die DNA eines Unternehmens im Gründungsprozess dahingehend verändert, dass Gewinn nicht mehr das alleinige Ziel ist, sondern Umwelt- und Sozialaspekte gleichrangig einfließen. Damit wirkt man dem klassischen, eindimensionalen Optimierungsdruck entgegen und schafft Raum für ein ethisch verträgliches Wirtschaften. Ein weiterer Faktor, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Transparenz der Unternehmensaktivitäten, idealerweise in Echtzeit.

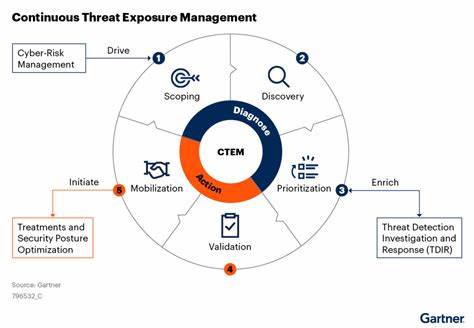

Wenn Öffentlichkeit, Investoren und Regulierungsbehörden kontinuierlich und unverfälscht Informationen über ökologische wie soziale Auswirkungen erhalten, erhöht sich der Druck auf Unternehmen, nicht nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln. Moderne Technologien wie Blockchain können hier eine vertrauenswürdige Datenbasis schaffen, die Manipulationen erschwert und eine objektive Bewertung ermöglicht. Regulatorische Feedback-Systeme sind ein weiterer innovativer Mechanismus. Diese sollten dynamisch und adaptiv gestaltet sein, sodass Unternehmen bei Abweichungen von nachhaltigen Standards automatisch korrigiert werden. Finanzielle Sanktionen, Audits oder beschleunigte Kontrollen könnten eingesetzt werden, um Fehlentwicklungen zu verhindern und langfristig gerechte Praxis durchzusetzen.

Die Umgestaltung von Anreizstrukturen für Führungskräfte und Mitarbeiter spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle. Weg von kurzfristigen, ausschließlich an Gewinnzahlen orientierten Bonuszahlungen hin zu Vergütungssystemen, die soziale, ökologische und langfristige Unternehmensziele in Einklang bringen, kann helfen, die intrinsische Motivation und Verhaltensweisen der Unternehmenslenker besser mit gesellschaftlichen Erwartungen zu synchronisieren. Auch eine Veränderung der Governance-Strukturen zugunsten einer stärkeren Einbindung verschiedener Stakeholder, also nicht nur der Aktionäre, sondern auch Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Umweltgruppen, kann den homo oeconomicus im Unternehmen relativieren. Durch mehr Mitbestimmung, etwa in Form von Beiräten oder demokratisch organisierten Gremien, wird eine Vielfalt von Interessen berücksichtigt und Entscheidungen auf breiterer Basis getroffen. So wird das Unternehmen mehr zum Organismus, der verschiedenste Signale wahrnimmt und verarbeitet, statt zum eindimensionalen Profitmaximierer.

Doch trotz all dieser guten Ansätze dürfen die realen Herausforderungen nicht beiseitegeschoben werden. Konzerne investieren massiv in Lobbyarbeit, um Regulierungen zu verwässern oder zu umgehen. Die Komplexität interner Entscheidungsabläufe wird oft dienstlich verschleiert, sodass Kontrolle erschwert wird. Zudem existieren legale Schlupflöcher, die von Unternehmen genutzt werden, um Verantwortlichkeiten zu fragmentieren oder systematische Fehlanreize aufrechtzuerhalten. All dies verdeutlicht die enorme Widerstandskraft des etablierten Systems gegen echte Veränderung.

Vor diesem Hintergrund gewinnen alternative Organisationsmodelle an Aufmerksamkeit. Genossenschaften beispielsweise versuchen, Gewinne zugunsten aller Mitglieder demokratisch zu verteilen und lokale Verantwortung zu verstärken. Diese Modelle fördern langfristige Bindungen, soziale Resilienz und nachhaltige Wirtschaftsweisen. Gleiches gilt für NGOs oder mission-driven Hybrid-Organisationen, die Marktmechanismen mit sozialen und ökologischen Zielen kombinieren. Digitale Kollektive und dezentrale autonome Organisationen erweitern den Horizont um flexible, transparente und partizipative Formen des Wirtschaftens.

Die Betrachtung dieser Alternativen zeigt, dass es möglich ist, über konventionelles Profitdenken hinauszugehen, ohne handlungsunfähig zu werden. Vielmehr entsteht eine Vielfalt an Organisationsarchitekturen, die unterschiedliche Werte priorisieren und so die Herausforderung der Unternehmensausrichtung aus verschiedenen Perspektiven angehen. Damit wird nicht nur das Risiko von „Paperclip-Momenten“ verringert, sondern auch die Innovationskraft der Wirtschaft gestärkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analogie der Konzerne als Paperclip-Maximierer hilfreich ist, um das inhärente Spannungsverhältnis zwischen ökonomischem Wachstum und gesellschaftlicher Verantwortung zu erfassen. Profit ist nicht per se negativ, sondern ein nötiger Motor für wirtschaftliche Tätigkeit.

Doch die Herausforderung besteht darin, das System so zu gestalten, dass dieser Motor nicht nur Leistung bringt, sondern zugleich im Dienst einer vielfältigen, lebenswerten Zukunft steht. Dies erfordert mutiges politisches Handeln, unternehmerische Innovationsbereitschaft und nicht zuletzt eine informierte und engagierte Öffentlichkeit, die Unternehmen auf ihrem Weg begleitet und kontrolliert. Nur so kann es gelingen, dass Unternehmen nicht zu blinden Instrumenten der Optimierung werden, sondern zu verantwortungsvollen Akteuren im globalen Gefüge.