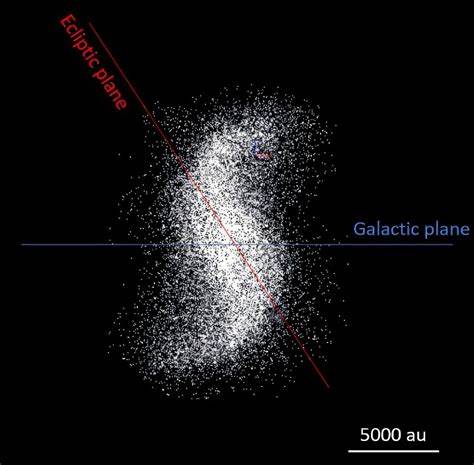

Die Oortsche Wolke zählt zu den geheimnisvollsten Bereichen unseres Sonnensystems. Sie umgibt die Sonne weit entfernt und ist die Quelle vieler Kometen, die gelegentlich in der inneren Planetenzone auftauchen. Die Oortsche Wolke wird traditionell in zwei Bereiche unterteilt: die innere und die äußere Oortsche Wolke. In letzter Zeit jedoch hat die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke für große Aufmerksamkeit gesorgt. Diese überraschende Entdeckung könnte das Verständnis der Dynamik im äußeren Sonnensystem revolutionieren und wichtige Erkenntnisse darüber liefern, wie unser Sonnensystem entstanden und sich entwickelt hat.

Die innere Oortsche Wolke befindet sich in einer Entfernung von etwa 2.000 bis 20.000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne. Sie besteht aus unzähligen eisigen Körpern und Gesteinsbrocken, die überwiegend aus dem Material bestehen, das in der Frühzeit des Sonnensystems nicht in die größeren Planeten akkretieren konnte. Aufgrund ihrer großen Entfernung und der schwachen Lichteinfalls sind Objekte in der inneren Oortschen Wolke extrem schwer zu beobachten.

Moderne Teleskope und fortschrittliche Detektionsmethoden erleichtern jedoch zunehmend den Blick in diese abgelegene Region.Die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke wurde anhand von detaillierten Simulationen und Beobachtungen von Kometenbahnen entdeckt. Wissenschaftler fanden heraus, dass die kleinen Körper in diesem Bereich keine gleichmäßige Verteilung aufweisen, sondern sich entlang einer spiralförmigen Anordnung gruppieren. Diese Formation ist vermutlich das Ergebnis komplexer Gravitationswechselwirkungen im äußeren Sonnensystem, möglicherweise beeinflusst durch nahe Vorbeiflüge anderer Sterne oder sogar durch bislang unbekannte massive Objekte, die sich in den Tiefen der Oortschen Wolke verstecken.Die Existenz einer Spiralstruktur stellt eine wichtige Frage: Wie kann eine solch filigrane Formation über astronomische Zeiträume stabil bleiben? Experten vermuten, dass die Spiralstruktur dynamischer Natur ist, das heißt, sie entsteht und verwandelt sich ständig durch gravitative Kräfte und Störeinflüsse von außen.

Diese Erkenntnis gibt neue Hinweise darauf, wie die Verteilung von Kometen beeinflusst wird und warum manche Kometen auf besonders auffälligen Bahnen durch das innere Sonnensystem ziehen.Die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke hat nicht nur wissenschaftlichen Wert, sondern könnte auch praktische Implikationen haben. Kometen, die aus der Oortsche Wolke stammen, bieten einen direkten Zugang zu den ursprünglichen Bausteinen unseres Sonnensystems. Wenn die Spiralstruktur die Bahnen dieser Kometen beeinflusst, könnte dies helfen, zukünftige Kometenflüge besser vorherzusagen und zu klassifizieren. Zudem könnten diese Erkenntnisse die Suche nach erdnahen Objekten erleichtern und damit potenzielle Bedrohungen durch Einschläge besser einschätzen lassen.

Das Verständnis der inneren Oortschen Wolke ist eng verbunden mit Fragen zur Entstehung des Sonnensystems und seiner langfristigen Entwicklung. Die Spiralstruktur deutet auf komplexe Prozesse hin, die weit über die isolierte Anordnung der bekannten Planeten hinausgehen. Sie zeigt, dass das Sonnensystem ein lebendiges, sich ständig veränderndes Gebilde ist, das auch in seinen äußersten Bereichen von dynamischen Kräften geprägt wird.Darüber hinaus bietet diese Entdeckung spannende Anknüpfungspunkte für die Forschung zu anderen Sternensystemen. Spiralstrukturen sind in Galaxien bekannt, doch ihre Existenz in den Randbereichen eines Sonnensystems ist einzigartig und eröffnet neue Perspektiven auf parallele Prozesse in fernen Welten.

Durch den Vergleich der Spiralmuster im Sonnensystem mit ähnlichen Mustern in anderen astrophysikalischen Systemen können Wissenschaftler Rückschlüsse auf die universalen Prinzipien der Gravitation und Strukturentstehung ziehen.Die Erforschung der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur stellt jedoch erhebliche Herausforderungen dar. Die enorme Entfernung, die geringe Leuchtkraft der Objekte und die Störeinflüsse durch die interstellare Umgebung erschweren direkte Beobachtungen. Dennoch arbeiten Astronomen mit modernsten Technologien wie Infrarot- und Radioteleskopen sowie Weltraummissionen, die speziell für die Untersuchung entlegener Regionen des Sonnensystems konzipiert sind, daran, diese Rätsel Schritt für Schritt zu lösen.Zukünftige Forschungsprojekte sind darauf ausgerichtet, die genauen Ursachen der Spiralstruktur zu entschlüsseln und deren Auswirkungen auf das Verhalten von Kometen und anderen Kleinkörpern zu verstehen.

Die Möglichkeit, dass sich in der Oortschen Wolke massive, bislang unentdeckte Himmelskörper befinden könnten, regt dabei ebenso die Fantasie und die wissenschaftliche Neugier an. Dies könnte sogar die Suche nach hypothetischen Planeten wie dem sogenannten „Planet Neun“ beeinflussen und zu einem tieferen Verständnis der materiellen Zusammensetzung und Entwicklung der äußeren Grenzbereiche unseres Sonnensystems beitragen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eine faszinierende neue Dimension in der Erforschung unseres Sonnensystems eröffnet hat. Sie verbindet astrophysikalische, dynamische und planetarische Aspekte miteinander und zeigt, wie eng die einzelnen Bestandteile des Sonnensystems trotz ihrer enormen Distanzen verbunden und voneinander beeinflusst sind. Diese Erkenntnisse stärken das Bild eines komplexen, dynamischen Systems, das sich ständig wandelt und weiterentwickelt.

Während die Wissenschaft noch viele Fragen offenlässt, sorgt die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke vor allem für Inspiration und motiviert zu weiteren Untersuchungen. Die kommenden Jahrzehnte versprechen spannende neue Entdeckungen und ein tieferes Verständnis jener verborgenen Regionen, die unser Wissen über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems entscheidend erweitern werden. Damit rückt nicht nur das Ende unseres eigenen Sternensystems näher ins Blickfeld, sondern auch die grundlegenden Prinzipien, die die Struktur des Universums formen.