Im Zeitalter schneller Internetverbindungen und moderner Webtechnologien sind performante Webseiten ein Schlüsselfaktor für den Erfolg im Netz. Eine der zentralen Komponenten, die oft unterschätzt oder missverstanden wird, ist Cache-Control. Diese HTTP-Header steuern das Verhalten von Browsern und zwischengeschalteten Caches – wie Content Delivery Networks (CDNs) oder Proxy-Servern – und bestimmen, wie lange Inhalte gespeichert und wann sie erneuert werden. Doch trotz ihrer Bedeutung verstehen viele Entwickler nur die Grundlagen oder verwenden Cache-Control unzureichend. Hier wird erläutert, was das absolute Minimum ist, um Cache-Control effektiv einzusetzen und dadurch eine schnelle, belastbare Webseite zu gewährleisten.

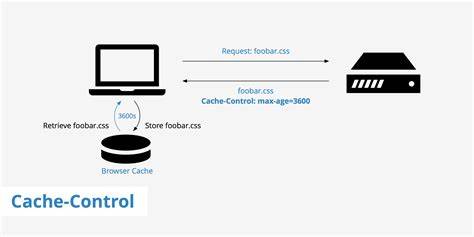

Was genau ist Cache-Control und warum ist es so wichtig? Einfach ausgedrückt ermöglicht Cache-Control, dass Inhalte nicht bei jedem Seitenaufruf komplett neu geladen werden müssen. Stattdessen speichern Browser und Server zwischengeschaltet Ressourcen temporär und liefern diese dann bei erneuten Anfragen direkt aus dem Cache aus. Das spart Bandbreite, reduziert die Last auf dem Ursprungsserver und verbessert vor allem die Ladezeiten aus Sicht des Nutzers. Dabei ist der Header Cache-Control der wichtigste Parameter, der vorgibt, ob und wie lange Inhalte zwischengespeichert werden dürfen. Viele denken bei Caching zuerst an statische Dateien wie Bilder, CSS oder JavaScript.

Für diese stellt der Webserver oftmals schon automatisch gute Cache-Control-Anweisungen ein, da sich diese Dateien selten verändern und sich hervorragend für längeres Caching eignen. In solchen Fällen funktionieren die Standard-Header meist sehr gut und Entwickler müssen nichts extra tun. Problematisch wird es jedoch bei dynamischen Inhalten, die sich regelmäßig ändern oder bei denen eine sofortige Aktualisierung gewünscht ist. Wenn dort keine oder falsche Cache-Control-Header gesetzt sind, kann dies zu veralteten Inhalten und verwirrenden Nutzererlebnissen führen. Eine der größten Herausforderungen bei Cache-Control ist die sogenannte Cache-Validierung.

Diese prüft, ob die zwischengespeicherte Version noch aktuell ist, wenn der Client eine Ressource erneut anfragt. Hier kommen wichtige Header wie ETag und Last-Modified ins Spiel. ETags sind eine Art Prüfsumme oder Versionskennung, die eindeutig eine Ressource identifizieren kann. Sie erlauben es, mit einer sogenannten konditionalen GET-Anfrage abzufragen, ob sich die Ressource geändert hat. Falls nicht, antwortet der Server mit dem Status 304 Not Modified, und die zwischengespeicherte Version wird weiterhin genutzt.

Last-Modified ist ein Zeitstempel, der anzeigt, wann die Ressource zuletzt geändert wurde. Auch dieser wird mit einer konditionalen Anfrage geprüft, ist jedoch wegen seiner sekundengenauen Auflösung weniger präzise als ETags. Das richtige Zusammenspiel von Cache-Control mit ETag und Last-Modified ist essenziell, um sowohl die Webserver-Last zu reduzieren als auch die Nutzer immer mit aktuellen Inhalten zu versorgen. Beispielsweise sorgt der Cache-Control-Parameter max-age dafür, wie lange Inhalte ohne erneute Prüfung als frisch gelten. Nach Ablauf von max-age wird dann automatisch eine Validierung durchgeführt.

Die Direktive must-revalidate erzwingt dabei, dass nach Ablauf des max-age eine Überprüfung auf Aktualität beim Server erfolgen muss, bevor aus dem Cache bedient wird. Wer diese Feinheiten nicht versteht, riskiert entweder unnötige Serveranfragen oder veraltete Seiteninhalte. Ein häufig gemachter Fehler ist die voreilige Festlegung von langen max-age-Zeiten ohne passende Validierung. Wird die Seite aktualisiert, erscheinen die Änderungen für Besucher oft erst nach Ablauf der Cache-Dauer. Umfragen, Newsseiten oder Shop-Systeme leiden so unter veralteten Inhalten.

Die bessere Strategie ist hier, einen moderaten max-age-Wert mit must-revalidate zu kombinieren und ETags einzusetzen, um möglichst viele Anfragen mit 304-Status zu beantworten und dennoch Änderungen unmittelbar zu ermöglichen. Eine gute Praxis ist die Einbindung einer automatischen, serverseitigen Cache-Logik, die genau diese Header erzeugt. Entwickler können so etwa anhand der Versionsnummer einer Anwendung, eines Dateihandlings oder Datenbank-Timestamps die passenden Werte dynamisch generieren. Solche Lösungen verbessern die Konsistenz und sorgen für eine bessere Synchronität zwischen Server und Cache. Neben browserseitigen Caches spielen auch CDNs eine entscheidende Rolle bei der Auslieferung von Inhalten.

CDNs sind im Prinzip verteilte Cache-Netzwerke, die Inhalte geographisch nahe am Nutzer vorhalten, dadurch Antwortzeiten reduzieren und die Ursprungsserver entlasten. Doch auch hier gilt: Ohne sorgfältig gesetzte Cache-Control-Header kann das CDN keine effektiven Entscheidungen treffen, wie lange Inhalte gecacht werden dürfen oder wann eine Aktualisierung erfolgt. Außerdem bieten viele CDNs eigene Features zur Cache-Invalidierung und Ablaufsteuerung an, die eng mit den Origin-Cache-Control-Einstellungen verzahnt werden müssen. Ein kritischer Punkt bei der Nutzung von CDNs ist die Cache-Invalidierung. Es ist wichtig zu verstehen, dass aus Sicht des Caches eine Ressource erst dann „veraltet“ ist, wenn die Gültigkeitszeit abgelaufen oder die Validierung fehlgeschlagen ist.

Manuelles Löschen oder „Flushen“ von Caches ist oft mühsam und kann in Produktionsumgebungen zu Problemen führen. Darum ist es besser, Caching sauber und automatisch über die Header zu steuern, statt sich auf manuelles Eingreifen zu verlassen. Neben den technischen Aspekten wirkt sich ein korrekt eingesetztes Cache-Control-Management direkt auf die Nutzererfahrung aus. Websites laden schneller, was nicht nur die Verweildauer erhöht, sondern auch das Ranking in Suchmaschinen verbessert. Google misst und bewertet Website-Speed, und Seiten mit langen Ladezeiten verlieren regelmäßig an Sichtbarkeit.

Umgekehrt honorieren schnelle, zügig ladende Seiten mit besserem Ranking. Wichtig ist ebenfalls der Umgang mit Fehlerseiten wie 404 oder 410. Diese sollten bewusst und vorsichtig gecacht werden. Eine zu lange Zwischenspeicherung von 404-Seiten führt zum Problem, dass Seitenafter Legal-Eingaben oder Korrekturen für den Nutzer weiterhin als nicht existent angezeigt werden. Optimal ist hier eine kurze Cache-Dauer oder gar keine Zwischenspeicherung, solange nicht klar ist, dass eine Ressource dauerhaft entfernt ist.

Ein oft übersehener Aspekt von Cache-Control ist die sogenannte Vary-Direktive. Sie definiert, welche Request-Header für die Cache-Entscheidung relevant sind. Beispielhaft ist etwa Vary: Accept-Encoding, das dafür sorgt, dass komprimierte und unkomprimierte Versionen einer Ressource getrennt im Cache gespeichert werden. Ohne Vary können Browser und Caches Inhalte falsch bedienen, was zu fehlerhaftem Verhalten oder Darstellungsproblemen führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das absolute Minimum zum effektiven Einsatz von Cache-Control Folgendes umfasst: Setzen eines passenden max-age, die Verwendung von must-revalidate für dynamische Inhalte, die Integration von ETag- oder Last-Modified-Headern zur Validierung, sowie die Berücksichtigung der Vary-Direktive für variierende Inhalte.