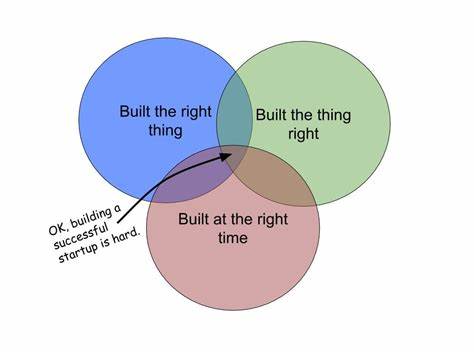

Startups leben vom richtigen Timing und der perfekten Umsetzung ihrer Ideen. In dieser schnelllebigen Umgebung reicht es nicht aus, nur das richtige Produkt zu entwickeln – es muss auch richtig gebaut werden. Doch wie kann ein junges Unternehmen mit begrenzten Ressourcen und häufig wechselndem Personal sicherstellen, dass die Software stabil und zuverlässig funktioniert? Hier kommt TLA+ ins Spiel, eine formale Spezifikationssprache, die vormals vor allem im akademischen Umfeld oder bei hochkritischen Systemen Anwendung fand. Doch trotz ihrer vermeintlichen Komplexität bietet TLA+ gerade für Startups wertvolle Werkzeuge, um die Qualität und Robustheit von Software durch besseres Denken und präzise Planung zu steigern. Die Herausforderung in Startups ist unübersehbar: Man hat oft nur einen Versuch, um mit dem Produkt am Markt zu bestehen.

Ressourcenknappheit, hoher Zeitdruck und die Notwendigkeit, schnell auf Kundenfeedback zu reagieren, sind tägliche Begleiter. Dabei kann Software, die schlecht durchdacht ist oder zu schnell entwickelt wurde, schnell zum Stolperstein werden. Fehlerhafte oder instabile Systeme gefährden nicht nur Kundenbeziehungen, sondern wirken sich auch direkt auf den Unternehmenserfolg aus. Doch eine detaillierte Planung und formale Spezifikation wirken auf viele Gründer und Entwickler wie ein Luxus, den man sich nicht leisten kann. Zu schwerfällig, zu aufwändig und scheinbar nicht kompatibel mit dem dynamischen Startup-Alltag.

Trotz dieses weit verbreiteten Vorurteils eröffnet TLA+ genau den Spielraum, den Startups benötigen, um strukturiert und dennoch agil zu arbeiten. Im Kern hilft TLA+ dabei, das System schon vor dem eigentlichen Code durchzudenken, indem es die gewünschten Eigenschaften und Verhaltensweisen in mathematisch präziser Form beschreibt. Diese Denkweise zwingt dazu, Annahmen zu hinterfragen, Abläufe zu strukturieren und kritische Fehlerquellen zu identifizieren, bevor sie ins Produkt einfließen. Besonders in verteilten Systemen oder parallel arbeitenden Softwarekomponenten, wo Fehlerquellen auf den ersten Blick kaum erkennbar sind, fällt durch eine klare Spezifikation frühzeitig auf, wo die Probleme lauern. Ein weiterer Vorteil von TLA+ ist die Zugänglichkeit: Man braucht weder ein abgeschlossener Mathematik-PhD noch jahrelange Erfahrung im Umgang mit formaler Logik.

Bereits Grundkenntnisse in logischem Denken und elementaren mathematischen Konzepten genügen, um mit TLA+ zu starten und schnell erste Mehrwerte zu erkennen. Neben seiner Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungsfälle – von einfachen Algorithmen bis hin zu komplexen, hochparallelen Architekturen – ist TLA+ damit ein Werkzeug, das gerade für kleine Teams und Startups, welche oft keine Kapazitäten für ausgedehnte Design-Phasen besitzen, geeignet ist. Der Einstieg muss dabei nicht überwältigend sein. Es empfiehlt sich zunächst, einzelne Komponenten oder spezifische Herausforderungen aus dem System herauszugreifen und diese mit TLA+ zu modellieren. Zum Beispiel ein komplexer, aber überschaubarer Algorithmus oder ein kritischer Ablauf, dessen korrekte Funktionalität sicher gestellt werden soll.

So bekommt man ein Gefühl für die Methodik und die Denkweise hinter TLA+, ohne das gesamte System auf einmal vollständig erfassen zu müssen. Diese Herangehensweise entspricht dem Prinzip „den Elefanten häppchenweise zu essen“ und verhindert eine Überforderung. Verglichen mit anderen Designmethoden wie UML oder klassischen Architekturdiagrammen bietet TLA+ den Vorteil, deutlich präziser zu sein. Während UML zwar gute Visualisierungsmöglichkeiten bietet, behandelt es eher die statische Struktur. TLA+ hingegen konzentriert sich darauf, das dynamische Verhalten und die Systemlogik formell zu erfassen.

Diese Feinheit ermöglicht eine gänzlich neue Sicht auf die Softwareentwicklung, da sie nicht nur beschreibt, „was“ das System ist, sondern vor allem „wie“ es sich verhalten soll. Für Startups heißt das konkret, potenzielle Fehlerquellen früh zu entlarven, die sich sonst erst in der Produktion zeigen würden – mit entsprechend verheerenden Folgen. Die Praxis zeigt, dass schon die einfache Gewohnheit, geplante Funktionen oder Komponenten vor dem Programmieren in TLA+ zu beschreiben, den Denkprozess intensiviert und oft zu überraschenden Erkenntnissen führt. Fragen, die vorher nicht bewusst waren, drängen sich in den Vordergrund, und Annahmen, die bisher unkritisch hingenommen wurden, können validiert oder korrigiert werden. Gerade für jene Entscheidungsträger und Tech-Leads in Startups kann das eine enorme Unterstützung sein, um bewusster und strukturierter zu handeln, anstatt auf Glück und bloße Intuition zu setzen.

Genau dieses Prinzip beschreibt auch Leslie Lamport, der Erfinder von TLA+. Er betont immer wieder, dass das eigentliche Ziel nicht nur die Formalisierung sei, sondern das Fördern eines tieferen Verständnisses der eigenen Softwareprobleme. Das Werkzeug TLA+ dient dabei als Katalysator für das Denken außerhalb des Codes und hilft so, Systemfehler zu vermeiden, bevor sie entstehen. Unterstützende Ressourcen wie die Online-Kurse von Lamport, oder die offene Community mit dem LearnTLA+ Projekt und anderen Tutorials, machen heute den Einstieg so zugänglich wie nie zuvor. Startups profitieren von TLA+ nicht nur durch die Verbesserung der Code-Qualität, sondern auch durch die Einsparung von Zeit und Kosten.

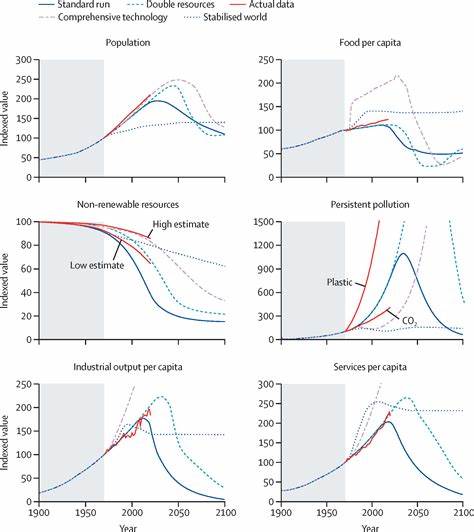

Je weiter fortgeschritten das Projekt ist, desto teurer wird es, Fehler zu beheben. Fehler in frühen Phasen zu erkennen und auszuräumen spart Ressourcen, die für andere wichtige Aufgaben genutzt werden können. Die so gewonnene Sicherheit und Qualitätskontrolle kann im wettbewerbsintensiven Markt der entscheidende Vorteil sein, der den Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern ausmacht. Dazu kommt, dass der Einstieg in formale Spezifikationen eine nachhaltige Basis für die Skalierung und Weiterentwicklung der Software schafft. Wenn das System wächst und komplexer wird, zahlt sich die Investition in saubere Konzepte und präzise Beschreibungen aus.

Neue Teammitglieder verstehen dank klarer, formaler Dokumentationen schneller die Abläufe und können sich besser in das Projekt einarbeiten. So fördert TLA+ nicht nur die Qualität des Produkts, sondern auch die Teamproduktivität. Auch wenn der Weg nicht immer einfach ist, zeigt sich, dass es sich gerade für Startups lohnt, TLA+ als Werkzeug ernsthaft in Betracht zu ziehen. Anstatt es als theoretisches Nischenthema abzutun, sollten Gründer und CTOs die Chance nutzen, mit vergleichsweise geringem Aufwand ihr Designdenken zu verbessern und so die Grundlage für nachhaltigen Unternehmenserfolg zu legen. Mit den richtigen Hilfsmitteln, einem gesunden Maß an Pragmatismus und etwas Geduld kann TLA+ ein entscheidender Partner auf der Reise vom ersten Prototyp zum marktreifen Produkt sein.

Wer weiter in die Welt von TLA+ eintauchen möchte, findet zahlreiche inspirierende Ressourcen gratis im Netz und kann auch von Büchern profitieren, die praxisnah und verständlich geschrieben sind. Der Fokus sollte darauf liegen, nicht gleich das gesamte System auf einmal in formalem Stil zu erfassen, sondern gezielt und gezügelt anzufangen. Bereits kleine Erfolge werden die Akzeptanz im Team und die Motivation fördern. Schritt für Schritt können so die Vorteile und Möglichkeiten von TLA+ in den Entwicklungsprozess integriert werden – ein Investment, das sich langfristig vielfach auszahlt. Insgesamt zeigt sich, dass die Kombination aus Start-up-Agilität und der formalen Präzision von TLA+ mehr als möglich ist.

Es ist das Beste aus beiden Welten: schlank und flexibel bleiben und dennoch mit hoher Verlässlichkeit in die Zukunft bauen. Für jeden Startup-Tech-Lead, der nicht nur schnell, sondern auch richtig entwickeln möchte, stellt TLA+ eine spannende Chance dar, die es wert ist, entdeckt zu werden.