Die Vorstellung eines stets wachsenden Wirtschaftssystems wird seit Jahrzehnten als Leitlinie für Fortschritt und Wohlstand angesehen. Doch spätestens im 21. Jahrhundert rücken die Grenzen dieses Paradigmas zunehmend in den Fokus wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Diskussionen. Das Konzept des Post-Wachstums stellt dabei eine grundlegende Herausforderung dar, indem es das Ziel eines unendlichen Bruttoinlandsproduktes (BIP)-Wachstums durch die Idee ersetzt, menschliches Wohlbefinden innerhalb der planetaren Grenzen zu maximieren. Im Zentrum steht die Frage, wie Gesellschaften dauerhaft prosperieren können, ohne die natürlichen Ressourcen der Erde zu überbeanspruchen oder soziale Ungleichheit zu verschärfen.

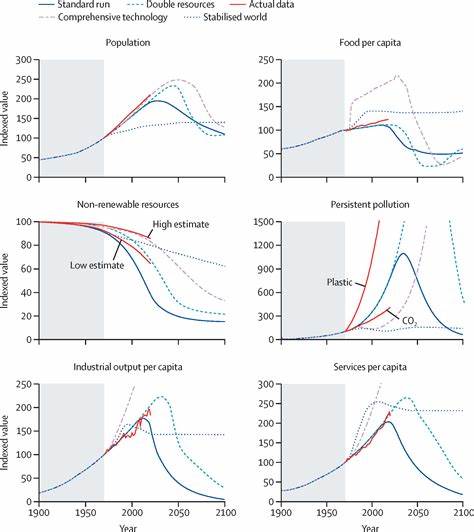

Historisch wurzelt das Post-Wachstumsdenken in der Erkenntnis, dass ungebremstes Wachstum ökologisch nicht nachhaltig ist. Die Veröffentlichung des Berichts „Grenzen des Wachstums“ vor über 50 Jahren galt als erster wissenschaftlicher Weckruf, der mit Systemdynamik-Modellen den fortgesetzten Ressourcenverbrauch und das industrielle Wachstum thematisierte. Die damaligen Szenarien zeigten mögliche Überbelastungen und Zusammenbrüche auf, wenn keine grundlegenden Veränderungen eintreten. Heute hat sich die wissenschaftliche Debatte weiterentwickelt: An die Stelle von reiner Ressourcenknappheit tritt ein differenzierteres Verständnis der „planetaren Grenzen“, die definieren, welche Umwelteinflüsse die Erde verkraften kann, ohne ihre Stabilität zu gefährden. Indikatoren wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Landnutzungsänderungen und biogeochemische Kreisläufe stehen im Fokus.

Ein weiterer zentraler Befund der Post-Wachstumsforschung ist, dass wirtschaftliches Wachstum ab einem gewissen Wohlstandsniveau nicht automatisch zu höherem subjektivem Wohlbefinden führt. Studien zeigen, dass Einkommenszuwächse bei hochentwickelten Gesellschaften nur geringe oder keine weiteren Steigerungen von Lebenszufriedenheit bewirken, während soziale Faktoren wie stabile Gemeinschaften, Gesundheitssysteme, Bildung und Gleichheit maßgeblich sind. Das klassische BIP misst diese Aspekte nur unzureichend, da es vor allem monetäre Transaktionen erfasst und Schäden oder ungerechte Verteilungen nicht berücksichtigt. Alternative Messgrößen wie der Genuine Progress Indicator versuchen, Wohlbefinden und ökologische Nachhaltigkeit besser zu erfassen, zeigen aber weltweit ein Stagnieren trotz weiterem BIP-Wachstum. Das Konzept des Post-Wachstums vereinigt dabei verschiedene theoretische Ansätze: Vom steady-state economy über Doughnut Economics bis hin zu Degrowth.

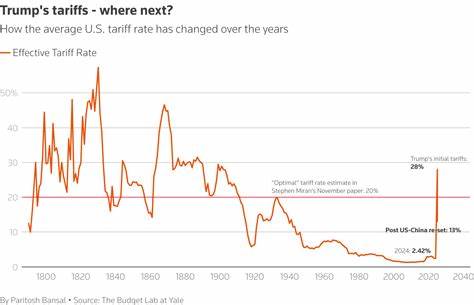

Während das steady-state economy eine wirtschaftliche Stabilität bei nachhaltigen Ressourcenniveaus betont, legt Doughnut Economics den Fokus auf einen ausgewogenen Raum zwischen sozialen Mindeststandards und ökologischen Obergrenzen. Degrowth fordert hingegen eine bewusste, demokratisch gesteuerte Reduzierung von Produktion und Konsum, besonders in reichen Ländern, um ökologische Schäden zu begrenzen und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Gemeinsam ist allen, dass ein weiteres quantitatives Wirtschaftswachstum nicht das Ziel, sondern vielmehr dessen Qualitäten und Auswirkungen im Sinne eines nachhaltigen Wohlstands transformiert werden sollen. Ein wesentliches Thema der Debatte ist die Frage der sogenannten Dekopplung – also ob es möglich ist, das Wirtschaftswachstum von Umweltbelastungen zu entkoppeln. Während Technologiesprünge und Effizienzsteigerungen relative Dekopplung ermöglichen können (das Wirtschaftswachstum wächst schneller als der Ressourcenverbrauch), fehlt bislang auf globaler Ebene ein gesicherter Nachweis für absolute Dekopplung.

Emissionen und Materialverbrauch sinken oft nicht ausreichend, um planetare Grenzen einzuhalten, sobald das Wirtschaftswachstum weiter zunimmt. Dieses Dilemma – Wachstumsbedarf versus ökologische Grenzen – wird von Post-Wachstumsbefürwortern als Grund genommen, um ein Umdenken und Planen für Wachstumslosigkeit zu fordern. Moderne ökologische Makroökonomische Modelle tragen entscheidend zur wissenschaftlichen Fundierung der Post-Wachstumsagenda bei. Sie gehen über traditionelle konventionelle Ansätze hinaus, indem sie Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Wohlbefinden als nicht-substituierbare Ziele in die Modellierung integrieren. Solche Modelle, basierend auf realen Daten aus verschiedenen Ländern, demonstrieren, dass eine Abkehr vom Wachstumspfad unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich ist, ohne dramatischen sozialen Schaden zu riskieren.

Essenziell sind dabei Maßnahmen wie Arbeitszeitverkürzung, ein verstärkter Fokus auf arbeitsintensive Sektoren, soziale Umverteilung durch Transferzahlungen oder garantierte Jobprogramme. Diese Instrumente können eine Erhalt oder sogar Verbesserung des sozialen Wohlstands sichern, während gleichzeitig der ökologische Fußabdruck verringert wird. Die Arbeitszeitverkürzung wird dabei sowohl aus sozialer wie ökologischer Perspektive diskutiert. Weniger Arbeitsstunden können helfen, Beschäftigung stabil zu halten und gleichzeitig Ressourcenverbrauch zu reduzieren, da die Produktion und Konsumtion weniger intensiv stattfinden. Allerdings gibt es auch kontroverse Diskussionen darüber, wie stark dieser Effekt tatsächlich ist und wie freie Zeit genutzt wird.

Weltweite Pilotprojekte mit der Vier-Tage-Woche eröffnen hier neue empirische Einblicke. Steuerliche Instrumente wie Kohlenstoff- oder Ressourcensteuern ergänzen die Strategien zur Einflussnahme auf Umweltwirkungen von Wirtschaftstätigkeiten. Ihre politische Umsetzung ist allerdings mit Herausforderungen verbunden – von der Akzeptanz in der Bevölkerung bis hin zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Modelle legen nahe, dass ohne flankierende soziale Maßnahmen solche Steuern regressive Effekte haben oder politisch schwer durchsetzbar sein können. Eine zentrale Herausforderung des Post-Wachstums besteht darin, die wirtschaftliche Stabilität in einem wachstumsarmen oder -freien Umfeld zu gewährleisten.

Aktuelle Wirtschaftssysteme – insbesondere im kapitalistischen Kontext – sind vielfach auf Wachstum angewiesen, um Beschäftigung zu sichern, Schulden zu bedienen und staatliche Leistungen zu finanzieren. Die Entkopplung dieser sogenannten Wachstumsabhängigkeiten erfordert tiefgreifende institutionelle Transformationen, etwa Modern Monetary Theory-basierte öffentliche Finanzierungsmodelle, die nicht zwingend auf Steuerwachstum angewiesen sind, sowie eine Reform von Arbeits- und Sozialpolitik. Ungleichheit gilt als einer der kritischsten sozialen Aspekte in Post-Wachstums-Szenarien. Wirtschaftliche Ungleichheiten tendieren nach Thomas Piketty und weiteren Autoren dazu zuzunehmen, wenn das Wirtschaftswachstum niedriger ist als die Kapitalrendite. Demgegenüber können progressive Besteuerung, Vermögensbeschränkungen, Stärkung von Gewerkschaften und Förderung von arbeitsintensiven Sektoren dieser Tendenz entgegenwirken.

Die politische Gestaltung sozialer Sicherungssysteme und ihrer Finanzierung ist daher zentral, um eine inklusive und stabile Post-Wachstumszukunft zu gewährleisten. Neben den rein ökonomischen und ökologischen Dimensionen hat Post-Wachstumsforschung auch kulturelle, soziale und politische Aspekte in den Blick genommen. Innovationen, Stadtplanung, Mode oder Freizeitgestaltung werden unter der Prämisse betrachtet, wie Gesellschaften qualitativ wachsen und gedeihen können, ohne mehr Ressourcen zu verbrauchen. Hier werden alternative Lebensstile, gemeinschaftliches Wirtschaften, Suffizienzpraktiken und partizipative Entscheidungsprozesse untersucht, die eine sozial gerechte und ökologische verträgliche Gesellschaftsförderung ermöglichen. Die politische Dimension einer Post-Wachstums-Transformation ist eine der komplexesten und am wenigsten erforschten.

Wachstum ist heute tief in politischen Systemen, Institutionen und gesellschaftlichen Erwartungen verankert und gilt als Stabilitätsanker für Demokratie und soziale Ordnung. Gleichzeitig gibt es in vielen Bevölkerungen, Wissenschaftskreisen und Teils der Politik eine wachsende Offenheit für alternative Modelle. Die Transformation erfordert daher politische Visionen, breite gesellschaftliche Unterstützung und innovative Governance-Ansätze, die Verteilungsfragen, politische Legitimität und globale Gerechtigkeit angemessen berücksichtigen. Die globale Dimension, insbesondere die Beziehungen zwischen Globalem Norden und Globalem Süden, erfordert ebenfalls ein Umdenken. Wohlstand und Wachstum in reichen Ländern beruhen zum Teil auf ungerechter Ressourcenextraktion und Arbeitsverhältnissen in Ländern des globalen Südens.