In der heutigen Zeit, in der skalierbare und performante Datenbanksysteme entscheidend für den Geschäftserfolg sind, stehen Unternehmen oft vor der Wahl: Welches Datenbanksystem erfüllt ihre Anforderungen am besten? Viele Firmen begannen mit CockroachDB, vor allem wegen ihrer starken Ausrichtung auf horizontale Skalierung, einfache Multi-Region-Setups und hohe Verfügbarkeit. Dennoch mehren sich die Stimmen derer, die nach einiger Zeit zur klassischen PostgreSQL-Datenbank wechseln. Was steckt hinter diesem Trend? Und wie gelingt der Übergang reibungslos? Diese Fragestellungen sollen im Folgenden eingehend beleuchtet werden. Motion, ein Unternehmen, das eine KI-Workflow-Suite entwickelt, startete 2022 mit CockroachDB und entschloss sich 2024, den Schritt zu PostgreSQL zu wagen. Die Beweggründe und Erfahrungen liefern wertvolle Einblicke für andere Organisationen, die ähnliche Überlegungen anstellen.

Ein zentrales Thema bei der Umstellung sind die Kosten. CockroachDB punktet zwar durch nahtlose horizontale Skalierung, insbesondere bei Multi-Region-Szenarien. Doch der Preis für diese Features ist hoch. Die Datenbankkosten von Motion haben sich bis 2024 verfünffacht und erreichten mittlere sechsstellige Beträge. Dabei wurde die Multi-Region-Fähigkeit noch nicht einmal voll ausgeschöpft, da keine strengen Vorgaben zur Datenlokalisierung umgesetzt werden mussten.

Die Frage stellt sich: Weshalb für eine teure, verteilte Datenbank bezahlen, wenn das Wachstum und die Nutzung solche Anforderungen noch nicht rechtfertigen? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Performance bei Migrationen großer Datenbestände. Bei CockroachDB kam es häufig zu Timeouts, wenn Änderungen am Schema vorgenommen wurden. Besonders das Datenbank-ORM Prisma zeigte sich hier als Schwachstelle. Migrationen dauerten zu lange oder schlugen fehl, was massive Auswirkungen auf die Entwicklungs- und Deploy-Prozesse hatte. Entwickler mussten oft manuell in die Datenbank eingreifen und Migrationsschritte einzeln und parallel ausführen, was die Qualitätssicherung erschwerte und den Betrieb blockierte.

Im Gegensatz dazu zeigte PostgreSQL bei gleichen Migrationen eine beneidenswerte Geschwindigkeit. Migrationen, die mit CockroachDB stundenlang warteten, konnten mit PostgreSQL in Sekundenbruchteilen erledigt werden. Diese enorme Differenz wirkt sich unmittelbar auf die Agilität und Stabilität von Deployment-Prozessen aus. Timeouts führten bei Motion dazu, dass Entwickler operative Kompromisse eingingen, um System-Locks zu vermeiden. Dadurch wurde die Gefahr von Fehlern und Dateninkonsistenzen erhöht, ganz zu schweigen von blockierten Weiterentwicklungen.

Auch bei der ETL (Extract, Transform, Load)-Prozesskette offenbarten sich die Unterschiede. CockroachDB verfügte über kaum stabile und ausgereifte ETL-Lösungen. Lediglich der Airbyte-Connector existierte in einer Alpha-Version mit teils erheblichen Problemen wie Speicherlecks. Dies führte teilweise zu Ausfällen der Datenpipelines und beeinträchtigte somit nicht nur die Migration, sondern auch die tägliche Datenverarbeitung. Die Query-Performance ist ein noch komplexeres Feld.

Es zeigte sich, dass manche Abfragen dank eines intelligenten Optimierers bei CockroachDB schneller liefen als in PostgreSQL. Das traf vor allem auf komplexe Aggregationen und bestimmte Join-Szenarien zu, bei denen CockroachDB eine effizientere Ausführungsstrategie wählte. Dennoch waren diese positiven Fälle eher die Ausnahme. In der Mehrzahl der praxisrelevanten Anwendungsfälle zeigte sich PostgreSQL beim Abfragen seiner Daten als deutlich performanter. Das lag insbesondere an der komplizierten SQL-Generierung durch das ORM Prisma, die CockroachDB nicht immer ideal optimierte.

Viele echte Produktivabfragen konnten unter PostgreSQL bis zu zwanzig Mal schneller ausgeführt werden als unter CockroachDB. Team-bezogene Daten, die in Motion häufig abgefragt wurden, legten hier eindrucksvolle Unterschiede offen. Neben Performance-Problemen traten mit CockroachDB zudem diverse UI- und Bedienungsschwierigkeiten auf, etwa inkonsistente Indizes-Empfehlungen oder kompliziertere Prozesse beim Abbrechen laufender Abfragen im verteilten System. Support und Kundenservice wirkten zudem schwer zugänglich und unkoordiniert. Die Authentifizierung für das Cockroach-Support-Portal erfolgte separat vom Hauptportal, was in kritischen Situationen wertvolle Zeit kostete.

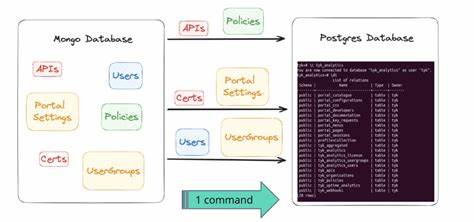

Auch VPC-Bindungs- und Netzwerkausfälle durch Tailscale-Verbindungsprobleme beeinträchtigten den Betrieb häufig und unvermittelt, ohne dass sich eine zuverlässige Lösung fand. Dies blieb bei PostgreSQL unbekannt. Die eigentliche Migration bei Motion wurde mit einer eigens entwickelten ETL-Lösung durchgeführt, da keine stabilen Tools zur Verfügung standen. Hier spielte die vielschichtige Datenstruktur mit speziellen Datenformaten wie JSON und Arrays eine Schlüsselrolle, da CockroachDB etwas andere Bytecodierungen verwendete als PostgreSQL. Die aufwendige Datenaufbereitung und Konvertierung mit Csv-js stellte sicher, dass die Inhalte kompatibel und nutzbar blieben.

Damit konnten die knapp 100 Millionen Datensätze innerhalb von 15 Minuten auf eine leistungsstarke virtuelle Maschine bei Google Cloud migriert werden. Die Planung und Durchführung erfolgte in Wartungsmodus, um den Ausfall für Anwender so gering wie möglich zu halten. Das Ergebnis war beeindruckend: Die Downtime betrug unter eine Stunde, es gab keine Datenverluste – und ein unmittelbarer Rückgang der Antwortzeiten um 33 Prozent konnte beobachtet werden. Im Nachgang wurden viele schlecht optimierte Queries mit Hilfe von Tools wie PGAnalyze rasch aufgespürt und auf Leistungsniveau gebracht. Schon in den ersten Tagen nach der Migration sanken so die Latenzen weiter merklich ab.

Auch die Kosteneinsparungen sprachen eine klare Sprache: Der Wechsel zu PostgreSQL reduzierte die jährlichen Betriebskosten bei Motion um über 110.000 US-Dollar, trotz konservativ skalierter Infrastruktur. Zukünftiges Wachstum würde diese Einsparungen nur noch erhöhen. Die Erfahrungsberichte zeigen, dass die Wahl der richtigen Datenbank stark von den individuellen Anforderungen abhängt. Während CockroachDB für globale, verteilte Systeme mit harten Anforderungen an Hochverfügbarkeit und Multi-Region-Replikation hervorragend geeignet ist, erfordern einfachere Szenarien oft keine solch komplexe Lösung.

Hier kann PostgreSQL mit seiner ausgereiften Ökosystem, exzellenten Performance bei typischen Abfragen und großer Entwicklercommunity punkten. Für Unternehmen, die vor einer vergleichbaren Migration stehen, empfiehlt es sich, vor allem die Qualität von Werkzeugen wie ORMs, Migrationsabbrüche und ETL-Kompatibilität genau zu prüfen. Eine saubere Datenkonvertierung und Testmigrationen auf Produktionsdaten sind unverzichtbar, um Risiken gering zu halten. Insgesamt bietet eine Migration zu PostgreSQL Vorteile in Performance, Kostenkontrolle und Flexibilität, ist jedoch mit technischer Expertise und sorgfältiger Planung verbunden. Die Entscheidung sollte stets auf einer fundierten Analyse der eigenen Workloads und strategischen Ziele basieren.

Unternehmen, die ähnlich ausgerichtet sind wie Motion, können von deren Erfahrungen viel lernen – von den Herausforderungen bei migrationsbezogenen Timeouts und Abfrageoptimierungen bis hin zu Einsparpotenzialen und verbesserter Entwicklerzufriedenheit. Wer die Zukunft seiner Dateninfrastruktur gezielt gestalten möchte, findet in PostgreSQL eine leistungsstarke Plattform, die bewiesen hat, wie effektiv und wirtschaftlich traditionelles Datenbankdesign moderne Anforderungen erfüllen kann.