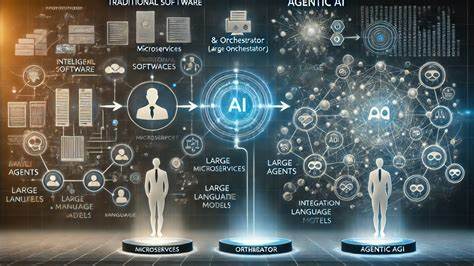

Inmitten des rasanten Fortschritts im Bereich der künstlichen Intelligenz und agentenbasierter Technologien stellt sich eine zentrale Frage: Wie fügen sich traditionelle Softwaresysteme in die zunehmende Komplexität und Autonomie moderner digitaler Infrastrukturen ein? Während intelligente Agenten und autonome Systeme immer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, bleiben nicht wenige Nutzer und Entwickler skeptisch gegenüber der Zukunft von einfachen Systemen mit klassischen Button-Interfaces und funktionalen Aufrufen. Es ist wichtig, diesen Wandel nicht nur aus technologischer Perspektive zu betrachten, sondern auch zu verstehen, welche Rolle traditionelles Softwaredesign in einer agentischen Welt weiterhin spielen kann und sollte. Traditionelle Softwaresysteme, die oft durch klar definierte Benutzeroberflächen und explizite Eingabemechanismen charakterisiert sind, haben seit Jahrzehnten als Rückgrat der digitalen Transformation gedient. Sie ermöglichen Anwendern eine direkte Kontrolle, klare Erwartungen und ein nachvollziehbares Verhalten der Software. Mit der Verbreitung von agentenbasierten Technologien, bei denen Software mit zunehmender Autonomie Entscheidungen trifft und Prozesse automatisiert, scheint sich ein Paradigmenwechsel abzuzeichnen, der traditionelle Benutzerschnittstellen infrage stellt.

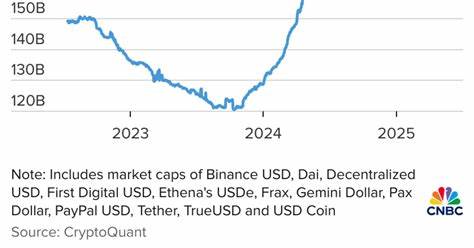

Doch es wäre voreilig, die einfachen Systeme als obsolet abzuschreiben. Im Gegenteil: Sie bilden häufig die Grundlage, auf der komplexe agentenbasierte Systeme aufbauen. Diese klassischen Systeme sind stabil, gut verstanden und bieten eine transparente Nutzererfahrung, die gerade in sicherheitskritischen oder regulierten Bereichen unverzichtbar ist. In Bereichen wie dem Finanzwesen, Gesundheitssektor oder bei industriellen Anwendungen ist das Vertrauen in die Vorhersagbarkeit und Kontrolle von Software weiterhin ein entscheidender Faktor. Ein weiterer Aspekt ist die Integration: Agentenbasierte Systeme, so mächtig sie auch sein mögen, benötigen oft klare Schnittstellen zu bestehenden Systemen.

Die nahtlose Kommunikation zwischen traditionellen Anwendungen und intelligenten Agenten ist essentiell, um den maximalen Nutzen aus beiden Welten zu ziehen. Dabei fungieren herkömmliche Systeme häufig als Datenlieferanten oder Kontrollpunkte, während Agenten Automatisierung und komplexe Entscheidungsfindung übernehmen. Der aktuelle Trend in der Softwareentwicklung zeigt, dass mehr Schichten und Modularität gefragt sind. Statt monolithischer Anwendungen entstehen hybride Architekturen, in denen einfache Komponenten weiterhin existieren, aber durch agentische Elemente ergänzt werden. So entstehen Systeme, die flexibel auf Veränderungen reagieren können, ohne die bewährte Benutzererfahrung komplett zu opfern.

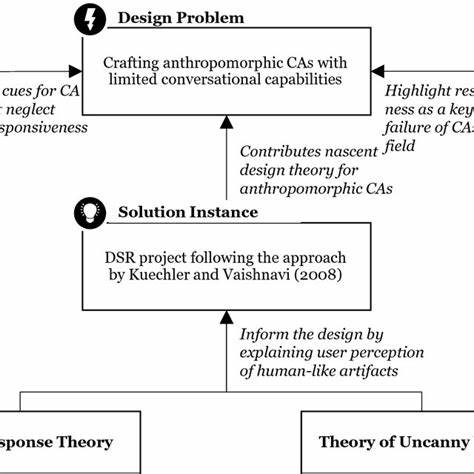

Dies wird insbesondere in Unternehmen relevant sein, die ihre bestehenden IT-Landschaften schrittweise modernisieren wollen, ohne komplette Neuentwicklungen zu riskieren. Ein Gedanke, der in Diskursen um agentische Zukunft oft übersehen wird, ist die Rolle der Benutzerakzeptanz. Einfachheit und direkte Interaktion schaffen Vertrauen und Verständnis, während hochautomatisierte Systeme bei manchen Anwendern Unsicherheit oder Kontrollverlust auslösen können. Traditionelle Interfaces bieten daher nach wie vor einen wichtigen Ankerpunkt für den Menschen im digitalen Umfeld. Die Herausforderung für Entwickler besteht darin, intelligente Agenten so zu gestalten, dass sie diese bestehenden Nutzererwartungen respektieren und unterstützen.

Hinsichtlich der technischen Umsetzung muss betont werden, dass Agenten nicht zwangsläufig einfache Systemfunktionen überflüssig machen. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass Agenten zukünftig auch in der Lage sein werden, Bytecode oder Maschinencode automatisch zu generieren, wodurch sie selbst kleinste Softwaresysteme spontan zusammenstellen können. Dennoch ist dies ein evolutionärer Prozess, in dem der gut strukturierte Baukasten aus simplen Funktionen und Schnittstellen weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Es ist außerdem zu bedenken, dass die schnelle Entwicklung von KI-Technologien nicht automatisch zu einer vollständigen Ablösung bestehender Systeme führt. Vielmehr werden hybride Formen entstehen, in denen traditionelle Software als solide Basis dient, auf der neue agentische Funktionen aufsetzen.

Somit sind simple Systeme mit Button-Interfaces und klaren Funktionsaufrufen keineswegs eine vergangene Ära, sondern stellen einen integralen Bestandteil des Ökosystems dar, das sich in den kommenden Jahren ausdifferenzieren wird. Die Diskussion um die Rolle traditioneller Systeme im agentischen Zeitalter wirft auch Fragen der Softwarewartbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit auf. Klassische Systeme zeichnen sich oft durch ihre Stabilität und Vorhersehbarkeit aus, Eigenschaften, die bei komplexen autonomen Agenten in der Praxis schwer zu garantieren sind. Hier kann das herkömmliche Softwaredesign als Puffer und Kontrollmechanismus dienen, der Risiken reduziert und den Betrieb stabilisiert. Gerade in Bereichen mit hohen regulatorischen Anforderungen wird das eine entscheidende Funktion sein.