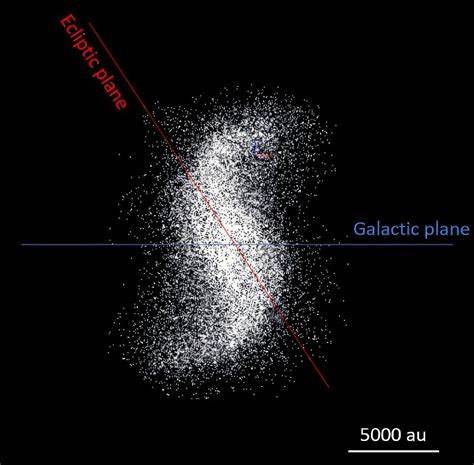

Die Oortsche Wolke gilt als das weit entfernteste Reservoir von Kometen und anderen eisigen Körpern in unserem Sonnensystem. Diese sphärische Hülle aus Milliarden von kleinen Objekten umgibt die Sonne in enormer Entfernung und bildet die Grenze unseres planetaren Systems. Schon lange wird die Oortsche Wolke als Ursprung vieler langperiodischer Kometen vermutet. Doch erst in jüngster Zeit gelang es Wissenschaftlern, in der inneren Region dieser Wolke eine spiralförmige Struktur zu identifizieren, die spannende Erkenntnisse über die Dynamik und Entwicklung dieser fernen Regionen liefert. Die Entdeckung dieser Spiralstruktur stellt eine neue Dimension dar, die dazu beiträgt, das Zusammenspiel von Gravitationskräften, kosmischem Material und äußeren Einflüssen besser zu verstehen.

Bislang galt die Oortsche Wolke als nahezu isotrop, also gleichmäßig verteilt und relativ statisch. Durch präzise Beobachtungen und Computersimulationen konnten Forscher jedoch zeigen, dass insbesondere im inneren Bereich der Wolke dynamische Muster existieren, die zu einer Art spiralförmiger Anordnung führen. Diese spiralförmige Struktur entsteht durch eine Kombination von Effekten. Zunächst wirken die Gravitationskräfte der großen äußeren Planeten, allen voran Jupiter und Saturn, auf die Bahnen der dortigen Objekte ein. Gleichzeitig beeinflussen galaktische Gezeiten – die langsam wirkenden Kräfte, die durch die Masseverteilung der Milchstraße entstehen – sowie nahe Vorbeiflüge von Sternen das gravitative Gleichgewicht.

Das Ergebnis ist eine komplexe, wellenartige Bewegung, die sich in Form einer Spirale manifestiert. Die Bedeutung dieser Spiralstruktur reicht weit über eine bloße Formgebung hinaus. Sie gibt Hinweise auf die Herkunft und Entwicklung der Objekte innerhalb der Oortschen Wolke. Durch die Spiralstruktur können Kometen möglicherweise in bevorzugten Bahnen aus der Wolke heraus in Richtung inneres Sonnensystem gelenkt werden. Dies könnte erklären, warum bestimmte Kometen auftauchen und warum ihre Umlaufzeiten bestimmten Mustern folgen.

Darüber hinaus bieten diese Erkenntnisse eine neue Perspektive auf die Evolution unseres kosmischen Umfelds. Die Existenz dynamischer Strukturen in so großer Entfernung legt nahe, dass die äußeren Bereiche unseres Sonnensystems aktiver sind, als bislang angenommen. Das Verständnis dieser Aktivitäten ist essenziell, um die Geschichte der Formation von Planeten und kleineren Körpern zu rekonstruieren und den Einfluss externer Faktoren wie naher Sternvorbeiflüge besser einschätzen zu können. Technologisch konnten diese Fortschritte dank hochentwickelter Teleskope und leistungsfähiger Computersimulationen erzielt werden. Die Möglichkeit, Bahnbewegungen von Objekten selbst in entlegenen Regionen mit hoher Präzision zu verfolgen, ermöglicht es Forschern heute, komplexe Bewegungsmuster aufzudecken.

Simulationen nutzen diese Daten, um Modelle zu erstellen, die die Bewegung von Milliarden von kleinen Körpern über Millionen von Jahren darstellen und so die Entstehung der Spiralstruktur nachvollziehen. Eine weitere interessante Facette liegt in der Untersuchung der Zusammensetzung der Objekte in der Spirale. Sie bestehen in der Regel aus gefrorenen Gasen, Staub und organischen Verbindungen, was darauf hinweist, dass die Oortsche Wolke als eine Art Zeitkapsel für frühe Hinweise auf die Entstehungsbedingungen des Sonnensystems dienen kann. Die Spiralstruktur könnte auch dafür sorgen, dass Material aus unterschiedlichen Regionen vermischt wird, was wiederum Auswirkungen auf die chemische Vielfalt der Objekte hat. Die Forschung zur Oortschen Wolke und ihrer inneren Struktur ist jedoch noch längst nicht abgeschlossen.

Künftige Missionen, die darauf abzielen, Proben von Kometen zu sammeln oder sogar die äußeren Regionen des Sonnensystems direkt zu untersuchen, könnten entscheidende Hinweise liefern. Die Analyse von Kometenmaterial wird helfen, neue Erkenntnisse über die Natur der Spiralstruktur zu gewinnen und deren Auswirkungen auf das Sonnensystem zu verstehen. Die Entdeckung der Spiralstruktur erweitert unser Verständnis von kosmischer Dynamik und erinnert daran, wie komplex und faszinierend das Universum selbst in scheinbar ruhigen und entfernten Regionen ist. Sie bietet auch einen Ausblick auf zukünftige Forschungen, die nicht nur die Oortsche Wolke, sondern auch ähnliche Strukturen in anderen Planetensystemen untersuchen werden. Dies könnte letztlich Antworten darauf liefern, wie universell solche dynamischen Muster sind und welchen Einfluss sie auf die Entstehung von Leben und planetaren Systemen haben.