Die Solarenergie hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Insbesondere in den USA zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend: Während der Anteil der Solarenergie an der Stromerzeugung im Jahr 2015 noch unter einem Prozent lag, stieg dieser Wert 2024 auf über sieben Prozent an. Diese Entwicklung ist nicht nur auf politisches Engagement zurückzuführen, sondern vor allem auf die kontinuierliche Verbesserung der Technik und den drastischen Kostensenkungen bei Solarmodulen und Speicherlösungen. Die Frage, die sich jedoch stellt, betrifft nicht nur den jetzigen Stand, sondern vor allem die Zukunft. Wie weit können wir den Anteil der Solarenergie in der Stromversorgung ausbauen? Ist es realistisch, dass Photovoltaik in großem Maßstab den Großteil des Strombedarfs decken kann? Eine pauschale Antwort darauf gibt es bisher nicht, weil die Herausforderungen vielfältig sind.

Ihre Überwindung hängt von technischen, ökonomischen und politischen Faktoren ab. Eines der Kernprobleme der Solarenergie ist die sogenannte Intermittentät, also die zeitweise fehlende Verfügbarkeit von Sonneneinstrahlung. Solarmodule erzeugen nur tagsüber und bestenfalls bei guter Wetterlage Strom. Daraus ergeben sich schwierige Anforderungen an Speichertechnologien und ein Überangebot an installierter Kapazität, um auch in sonnenarmen Zeiten den Strombedarf sicherstellen zu können. Eine detaillierte Simulation für einen durchschnittlichen Haushalt zeigt diese Problematik beispielhaft.

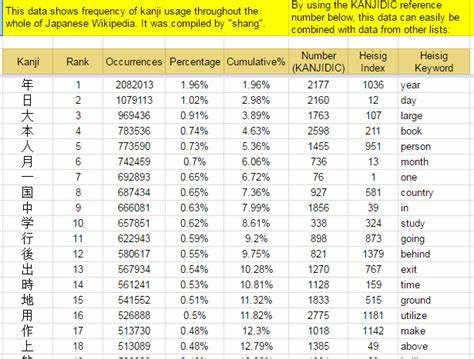

Ein Haushalt mit maximalem Strombedarf von bis zu zehn Kilowatt benötigt, um etwa 80 Prozent seines Strombedarfs nachhaltig durch Solarenergie abzudecken, eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von mindestens 13,7 Kilowatt sowie eine Batteriespeicherkapazität von rund 40 Kilowattstunden. Mit steigenden Versorgungsanteilen wächst der Bedarf an weiterer Kapazität exponentiell, vor allem wenn man an Werte von 90 Prozent oder mehr denkt. Auf den ersten Blick erscheint das Überbauen von Photovoltaikanlagen und das Vergrößern der Speicherkapazitäten kostenintensiv und ineffizient. Doch die Kosten für Solarmodule und Batteriespeicher sinken weiter kontinuierlich. Experten sehen gute Möglichkeiten, dass besonders Kostenreduktionen bei Speichern den Weg für eine kosteneffiziente, hohe Abdeckung durch Solarstrom ebnen.

Besonders realistisch erscheint bis zu einem Versorgungsanteil von 70 bis 80 Prozent eine wirtschaftliche Umsetzung. Abläufe, bei denen fast der gesamte Haushalt oder der Großteil eines regionalen Stromnetzes durch Solarstrom gedeckt wird, werden somit greifbar. Doch was passiert, wenn man wirklich die 100-Prozent-Marke anstrebt? Dann wird es komplex. Um selbst jene geringe Zeitspanne abzudecken, in der weder Solarstrom erzeugt wird noch Batterien noch ausreichend geladen sind, braucht es eine parallele Energieinfrastruktur. Das können beispielsweise Gaskraftwerke oder andere flexible Energiesysteme sein, die im Notfall einspringen.

Die Herausforderung dabei ist, dass solche Anlagen dann größtenteils ungenutzt bleiben und trotzdem Kosten verursachen. Dies führt zu einem doppelten System, das ökonomisch kritisch wird. Im US-Bundesstaat Kalifornien, der häufig als Beispiel für eine Vorreiterrolle im Bereich der erneuerbaren Energien gilt, ist diese Problematik besonders gut analysiert worden. Kaliforniens höchster Strombedarf überschreitet in der Hochsaison 40.000 Megawatt, zeitweise sogar annähernd 50.

000 Megawatt. Um diese Spitzen zuverlässig zu decken, müssten theoretisch große Mengen an Installationskapazität vorgehalten werden. Dabei geht es nicht nur um Solarmodule, sondern auch um große Speicherkapazitäten und zusätzliche konventionelle Kraftwerke, die im Notfall einspringen können. Die zeitliche Schwankung der Sonnenenergie ist zudem geografisch und saisonal unterschiedlich. In Kalifornien kann die Leistung der bereits installierten Solarmodule während der Sommermonate 90 Prozent ihrer Nennleistung erreichen, hingegen sinkt diese im Winter auf rund 60 Prozent.

Wolken, Regen und andere Wetterphänomene können die Leistungsfähigkeit nochmals verringern. Dies macht die Planung der notwendigen Kapazitäten und Speicher noch komplizierter. Aus diesen Variationen resultieren sogenannte abnehmende Grenzerträge. Wenn man immer mehr Solarkapazitäten und Speicher zulegt, trägt jeder zusätzliche installierte Megawatt weniger zur tatsächlichen Stromversorgung bei als der vorherige. Die letzten wenigen Prozentpunkten zur 100-Prozent-Deckung stellen daher eine immense Investition dar, die oft wirtschaftlich schwer zu rechtfertigen ist.

Sorgen bezüglich existierender paralleler Kraftwerke, die Strom in Zeiten ohne Sonne bereitstellen, können durch technologische Anpassungen gemildert werden. So kann die Flexibilität von Gaskraftwerken stärker genutzt werden, indem diese zum Beispiel Batterien nachts aufladen oder Lastspitzen ausgleichen. Dies führt dazu, dass man mit einer vergleichsweise kleineren konventionellen Reserve auskommt, weil Batterien als Puffer dienen. Statt direkt Strom zu erzeugen, können Gasbrennerturbinen Strom speichern und somit für schwierige Zeiten vorhalten. Eine clevere Kopplung von Solar-, Speicher- und Gaskapazitäten kann so die Gesamtinvestitionen senken und den Nutzen des parallelen Kraftwerksparks steigern.

Eine weitere Frage ist die Wirtschaftlichkeit der gesamten Solarförderung. Die heute geltenden Kosten für Solar und Speicher sowie Gaskraftwerke sind einerseits schon deutlich gesunken, andererseits können sie in vielen Regionen noch optimiert werden. In den USA liegt der typische Investitionsbedarf für Solar bei etwa 1100 US-Dollar pro Kilowatt Nennleistung. Batterien kosten aktuell rund 475 US-Dollar pro Kilowatt Leistung, während Gaskombikraftwerke auf etwa 1000 US-Dollar pro Kilowatt kommen. Dabei sind die Betriebskosten und Brennstoffpreise für Gas stärker schwankend und volumensabhängig.

Die Lebensdauer der Anlagen und der Prozentsatz der jährlichen Kapazitätsminderung führen ebenfalls zu wichtigen Kostenfaktoren. Aus ökonomischer Sicht zeigt sich, dass eine 40-prozentige Deckung des Strombedarfs durch Solarenergie noch recht günstig ist. Wenn dieser Anteil ansteigt, steigen auch die Kosten exponentiell an. Auf dem Weg zu 80 Prozent oder mehr werden Gaskraftwerke als Backup zwar seltener genutzt, benötigen aber weiterhin eine große installierte Kapazität, die in Bereitschaft vorgehalten wird. Indem Gaskraftwerke jedoch Batterien laden können, lässt sich dieser Bedarf deutlich reduzieren, was Kostenvorteile mit sich bringt.

Auf globaler Ebene sind die Kosten für Solarmodule in Ländern wie China bereits deutlich niedriger als in den USA. Dort sind Preise von rund 400 US-Dollar pro Kilowatt für Solarmodule und nur 100 US-Dollar pro Kilowattstunde für Batteriespeicher erreichbar. Diese Werte eröffnen die Möglichkeit, bis zu 80 Prozent des Strombedarfs rein über Solar zu decken – und das zu Kosten, die denen von Gas-turbinen entsprechen. Für Deutschland und andere Länder stellt sich die Frage, inwieweit solche Kostensenkungen ebenso möglich sind, abhängig von den jeweiligen Entwicklungs- und Förderbedingungen. Neben den reine Investitions- und Betriebskosten darf man nicht vergessen, dass der Netzausbau und die Infrastruktur für Übertragung und Verteilung weitere entscheidende Faktoren darstellen.

Besonders bei großflächigen Anlagen, die in sonnenreichen, aber oftmals abgelegenen Regionen errichtet werden, sind die Kosten für Leitungen und Speicher signifikant. Gleichzeitig kann der Ausbau von Speichern lokal Netzspitzen abfedern und so den Bedarf an aufwändigen Leitungen reduzieren. Außerdem verändern sich durch den Ausbau von Solarenergie auch die Marktmechanismen. Spitzenlastzeiten können sich wegen Solarproduktion verschieben oder verkürzen, was Einfluss auf die Preise hat. Dies macht eine effiziente Marktaggregation und neue Geschäftsmodelle für Flexible Verbraucher und Erzeuger besonders wichtig.

In der Summe ist das Bild also ambivalent, aber mit einer positiven Grundtendenz. Die Ausweitung der Solarenergie ist vor allem dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn Batteriekosten weiter fallen, die Flexibilität von Energiesystemen erhöht wird und intelligente Kombinationen von Erzeugungs- und Speicheranlagen entstehen. Abdeckungsgrade im Bereich von 40 bis 80 Prozent sind ohne große Zusatzkosten erreichbar, während die letzten fünf bis zehn Prozent an Versorgung leider weiterhin drückende Kosten verursachen. Für die Länder, die ihre Klimaziele erreichen und die Energiewende erfolgreich gestalten wollen, bedeutet dies, dass Investitionen in Solarenergie sich auch in größerem Maßstab rechnen und der Ausbau dementsprechend beschleunigt werden sollte. Gleichzeitig müssen regulatorische Rahmenbedingungen, Netzinfrastruktur und Energiemärkte so ausgestaltet werden, dass vielseitige Versorgungssysteme mit genügend Flexibilität entstehen können.

Die Debatte um die Großanwendung von Solarenergie zeigt auch, dass eine ausschließlich auf eine einzige Technologie gesetzte Strategie nicht zielführend ist. Vielmehr wird ein ausgewogenes Energiemix, der neben Solar Photovoltaik auch Windenergie, Wasserkraft, Bioenergie und andere Technologien umfasst, den Übergang zur nachhaltigen Energiewelt vorantreiben. Nicht zuletzt ist auch die geografische Lage entscheidend. Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung haben naturgemäß bessere Voraussetzungen für Solarstrom und geringere Kapitalkosten für Speicherlösungen. In Gegenden mit niedrigerer Sonneneinstrahlung müssen andere Technologien stärker ergänzend einbezogen werden, um den Strombedarf zuverlässig sicherzustellen.

Diese Erkenntnisse lassen die Perspektive zu, dass großflächige Solaranlagen in vielen Fällen finanziell tragbar sind, wenn man die richtigen technologischen Kompromisse eingeht und intelligente Systeme zur Netzintegration entwickelt. Zwar wird eine vollständige Versorgung mit ausschließlich Solarenergie langfristig eine große Herausforderung bleiben, doch der stetige Rückgang der Kosten und die Flexibilität moderner Kombinationslösungen eröffnen bisher ungeahnte Möglichkeiten für eine saubere, erneuerbare Energiezukunft. Zusammenfassend ist klar, dass die Kosten für Solarpaneele und Batteriespeicher bereits heute niedrig genug sind, um einen starken Ausbau der Photovoltaik wirtschaftlich attraktiv zu machen. Speicherlösungen sind dabei das Rückgrat, um die fehlende konstante Verfügbarkeit der Sonne auszugleichen. Ergänzend dazu sind flexible und effiziente Backup-Systeme notwendig, um auch die wenigen kritischen Zeiten sicher abzudecken, ohne ökonomisch zu überfordern.

Die Zukunft der Solarenergie wird somit von einer harmonischen Kombination aus Erzeugung, Speicherung und Backup geprägt sein.