Corporate Venture Capital steht an einem Wendepunkt. Jahrzehntelang bewegte es sich zwischen strategischem Experimentieren und finanzieller Opportunität, ohne eine klare Rollenverteilung im Innovationsökosystem zu besitzen. Inzwischen verändern sich die Voraussetzungen radikal. Disruption ist keine Ausnahme mehr, sondern zur Normalität geworden. Neue Technologietrends wie Künstliche Intelligenz, nachhaltige Klimalösungen, Dezentralisierungstechnologien und innovative Geschäftsmodelle treiben diesen Wandel voran.

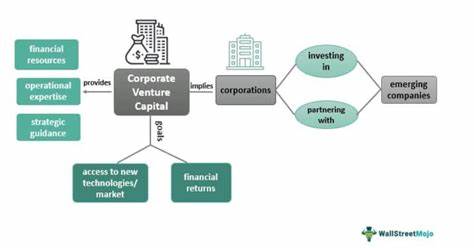

Gegen diese Hintergrundbedingungen sind viele Unternehmen zu der Erkenntnis gelangt, dass rein interne Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nicht mehr genügen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Corporate Venture Capital rückt dabei als wichtiger Vermittler zwischen der alten Unternehmenswelt und der agilen Startup-Welt in den Fokus. So wird CVC vom strategischen Besucher zum langfristig engagierten Partner, der Unternehmen echte Innovationsfähigkeit sichert. Ein essenzieller Faktor für diesen Wandel ist die Umgestaltung der eigenen Rolle: CVC fungiert heute nicht mehr nur als Kapitalquelle, sondern als Brücke, die Expertise, Zugang und Einfluss miteinander verbindet. Statt Kapital bereitzustellen und sich zurückzulehnen, beteiligen sich erfolgreiche CVC-Einheiten aktiv an der strategischen Entwicklung von Startups und beeinflussen gleichzeitig die Innovationslandschaft ihrer Muttergesellschaft von außen.

Diese neue Sichtweise wird von beiden Seiten geschätzt: Gründer erhalten Unterstützung, die über reine Finanzierung hinausgeht, während Konzerne von frischen Impulsen und neuen Denkansätzen profitieren. Eine weitere wesentliche Entwicklung ist die zunehmende Flexibilität und Gründerfreundlichkeit der CVC-Prozesse. Lange Zeit galten Unternehmensinvestoren als bürokratisch, langsam und mit zu vielen Einschränkungen behaftet. Doch innovative CVC-Teams setzen heute auf klare und wiederholbare Verfahren, die den Startups Planungssicherheit bieten und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit von Venture Capital einhalten. Darüber hinaus werden Governance-Strukturen überdacht, denn nur mit unabhängigen Investmentkomitees, klar umrissenen Mandaten und an den Erfolg geknüpften Vergütungsmodellen können CVCs vermeiden, in die Fallen organisatorischer Trägheit zu geraten.

Dies ermöglicht auch eine strategische Distanz zur Muttergesellschaft, die kritisch ist, um Venture-Speed zu ermöglichen und gleichzeitig strategisch relevant zu bleiben. Besonders interessant ist die Veränderung in der Bewertungslogik von Investitionen. Früher stand häufig die direkte strategische Passung des Startups zum Kerngeschäft im Vordergrund. Heute legen CVCs den Fokus auf die Frage, wie ein Unternehmen das Kerngeschäft in Zukunft transformieren kann – nicht nur innerhalb von zwölf Monaten, sondern auf Sicht von fünf bis zehn Jahren. Diese Weitsicht gestattet es, früher einzusteigen, größere Risiken einzugehen und somit glaubwürdiger auf dem Markt aufzutreten.

Zudem fördert sie eine dynamischere und innovationsfreundlichere Haltung gegenüber neuen Geschäftsmodellen und Technologien. Doch Kapital und Kontakte allein sind noch keine Garantie für nachhaltigen Erfolg. Die größte Herausforderung liegt in der effektiven Integration von Startups in die Strukturen und Prozesse der Konzerne. Oft existieren innerhalb großer Unternehmen Innovationsabteilungen, die isoliert arbeiten, während Startups nach der Investition mit Bürokratie und internen Widerständen konfrontiert sind. Zukünftige CVCs stellen deshalb sogenannte „On-Ramps“ bereit.

Diese können Innovationsräte, experimentelle Sandbox-Umgebungen oder spezielle Integrationsbeauftragte umfassen, die den Wissenstransfer und die Zusammenarbeit erleichtern. Zusätzlich erhalten interne Teams Anreize, sich aktiv mit den Portfoliofirmen auseinanderzusetzen. Diese neue Zusammenarbeit verbindet die Geschwindigkeit von Startups mit der Skalierungsmöglichkeit etablierter Unternehmen und schafft echte Wertmultiplikatoren. Neben diesen organisatorischen Anpassungen zwingt die unsichere globale Wirtschaftslage viele CVC-Einheiten, ihren Fokus über nationale Grenzen hinaus zu erweitern. Steigende Inflation, volatile Kapitalmärkte und ein vorsichtigeres Konsumverhalten in den USA veranlassen Corporate Venture Capital dazu, verstärkt internationale Innovationslandschaften einzubeziehen.

Die Expansion dient nicht mehr nur der Erschließung von Wachstumsmärkten, sondern auch der Diversifikation in Bezug auf Talente, regulatorische Rahmenbedingungen, Lieferketten und Innovationsphilosophien. Regionen wie Südostasien, Osteuropa, Afrika und Lateinamerika gewinnen für viele CVCs an Bedeutung. Gerade weil dort oft niedrigere Bewertungen, geringere Kapitalverschwendung und eine disziplinierte Gründerszene anzutreffen sind, entstehen attraktive Chancen für nachhaltige Investitionen. Themen wie Klimawandelanpassung, Neuorganisation globaler Lieferketten oder digitale finanzielle Inklusion sind zudem global ausgerichtet und überschreiten Landesgrenzen. Aus diesem Grund entwerfen viele CVCs thematische Investitionsansätze, die nicht geografisch begrenzt sind, um langfristig in diversen Märkten relevant zu bleiben.

Diese globale Ausrichtung erfordert allerdings auch neue Kompetenzen. Wenn Unternehmen sich auf fremde Kulturen, komplexe rechtliche Rahmenbedingungen und verschiedene politische Risiken einlassen, sind ein tiefes lokales Verständnis, flexible Governance-Modelle und belastbare Partnerschaften essenziell. CVCs, die diese Fähigkeiten aufbauen können, prägen nicht nur regionale Innovationsökosysteme mit, sondern stärken gleichzeitig ihre eigene Position als globale Akteure. Für die Zukunft ist klar: Corporate Venture Capital muss als verbindendes Element zwischen der Unternehmenszentrale und den Startups fungieren. Langfristige Investitionsstrategien, die multilaterale Beziehungen pflegen und nicht nur auf kurzfristige Gewinne setzen, werden wettbewerbsentscheidend sein.

Die Attraktivität eines CVC-Teams hängt auch davon ab, wie es talentierte Fachleute gewinnen und halten kann, die sowohl unternehmerisch als auch strategisch denken. Zudem erlangen CVCs verstärkt Einfluss auf der Ebene der Unternehmensführung – nicht bloß als Scout fürs Startup-Potenzial, sondern als integrierter strategischer Partner. Dabei müssen CVC-Leiter verschiedenste Rollen meistern: Vermittler, Investor, interner Unternehmer. Sie sind Brückenbauer zwischen den teils widersprüchlichen Interessen der Gründer, institutionellen Kapitalgebern und den eigenen Konzernspitzen. Die zeitliche Diskrepanz zwischen langfristigen Konzernplanungen und der schnellen Dynamik von Startups stellt eine weitere Herausforderung dar, die kluge CVC-Führung beherrscht.

Aus rechtlicher Sicht zeigt sich, dass die erfolgreichsten CVCs jene sind, die ihre Rolle als langfristige Ökosystembildner begreifen, nicht als bloße Gäste auf der Bühne. Sie strukturieren Investitionen vorausschauend, fördern nachhaltige Partnerschaften und etablieren eine Innovationskultur, die Risiken wertschätzt, ohne dabei blind zu agieren. Der Weg von Corporate Venture Capital von einem strategischen Touristen zum langfristigen Partner ist der Weg in eine unternehmerische Zukunft, in der Corporate-Startup-Kollaborationen einen zentralen Pfeiler für Erfolg, Wachstum und nachhaltige Innovation darstellen. Diejenigen Unternehmen, die diesen Wandel aktiv gestalten, sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile in einer Welt, die geprägt ist von permanenter Veränderung und globaler Vernetzung.