Die rasante Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz hat in den letzten Jahren auch die Softwareentwicklung maßgeblich beeinflusst. Besonders KI-basierte Programmierhilfen wie Cursor und GitHub Co-Pilot gewinnen zunehmend an Bedeutung. Entwickler aus unterschiedlichsten Bereichen und mit verschiedenem Erfahrungshintergrund nutzen diese Tools, um ihre Arbeit effizienter zu gestalten und repetitive Aufgaben zu automatisieren. Doch wie genau setzen sie diese Werkzeuge ein, welche Herausforderungen und Vorteile erleben sie, und in welchen Situationen sind solche Tools wirklich hilfreich? Darüber herrscht oft Uneinigkeit – manche Anwender schwören auf die Automatisierung, andere sind skeptisch oder berichten von Frustration. Eine aktuelle Diskussion in der Entwickler-Community bietet interessante Einsichten und liefert eine differenzierte Sichtweise auf den tatsächlichen Nutzen von Cursor und Co-Pilot im Arbeitsalltag.

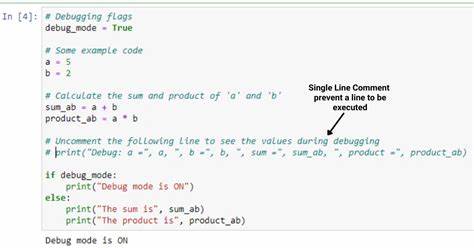

Cursor und Co-Pilot gehören zu den sogenannten KI-Code-Assistenzsystemen, die mithilfe von maschinellem Lernen und natürlichen Sprachmodellen Programmieraufgaben unterstützen sollen. Sie können etwa Codevorschläge machen, Funktionen ergänzen oder Fehler identifizieren. Besonders in Situationen, in denen einfache, repetitive Aufgaben anfallen, zeigen diese Tools ihre Stärken. Entwickler sparen sich dadurch manuelle Eingaben und können sich stärker auf komplexe Herausforderungen konzentrieren. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Meldungen darüber, dass KI-generierter Code nicht immer fehlerfrei ist oder in bestimmten Kontexten unpassende Änderungen vornimmt.

Ein Entwickler, der sowohl Cursor als auch Co-Pilot gelegentlich verwendet, berichtet von einer Überwachungszeit von 21 Tagen. In dieser Zeit steht die Herausforderung im Mittelpunkt, die Effizienz dieser Werkzeuge objektiv zu bewerten. Aus den gesammelten Daten geht hervor, dass in 42 Prozent der Fälle die KI-Vorschläge nicht den Erwartungen entsprachen und der Entwickler letztendlich dazu überging, die Aufgabe selbst zu lösen. Dabei wurden rund 86 Prozent der Fehlschläge mehr als dreimal mit verschiedenen Prompts versucht, was zeigt, dass nicht nur ein kurzer Test, sondern ein systematischer Einsatz erfolgte. Hauptgründe für das Aufgeben waren häufig falsch generierter Code oder unerwünschte Veränderungen, wie das Umbenennen von Variablen oder eine zu starke Abweichung von der ursprünglichen Codierung.

Im Gegensatz dazu lieferten die Tools in 63 Prozent der Fälle eine zufriedenstellende Lösung. Interessanterweise wurden davon 45 Prozent schon beim ersten Versuch erfolgreich umgesetzt. Es zeigte sich aber auch, dass bei bestimmten Änderungen die manuelle Durchführung schneller war als das wiederholte Prompting der KI-Modelle. Dabei waren rund 76 Prozent der betrachteten Aufgaben als „einfach“ oder „mühsam“ eingestuft, was typische Anwendungsfelder für solche Tools darstellt. Diese Erkenntnisse spiegeln einen differenzierten Umgang mit KI-gesteuerten Programmierhelfern wider.

Entwickler neigen dazu, Cursor oder Co-Pilot als unterstützende Werkzeuge einzusetzen, die vor allem bei repetitiven oder leicht skalierbaren Aufgaben einen echten Mehrwert bieten. Bei komplexeren oder sensibleren Codeabschnitten sind hingegen menschliche Expertise und manuelle Kontrolle unverzichtbar. Die Tools fungieren demnach als Ergänzung, nicht als vollständiger Ersatz. Der Einsatz von KI im Entwicklungsprozess bringt aber nicht nur praktische, sondern auch psychologische und organisatorische Aspekte mit sich. Einige Programmierer berichten beispielsweise von einer veränderten Arbeitsweise durch die ständige Verfügbarkeit von KI-Unterstützung.

Es entsteht einerseits eine gesteigerte Effizienz, andererseits aber auch eine gewisse Abhängigkeit und das Risiko, weniger tief in den Lösungsprozess involviert zu sein. Ebenso spielt der persönliche Erfahrungsstand eine wichtige Rolle. Anfänger schätzen oft die Hilfe, weil sie schneller zu funktionierenden Ergebnissen kommen. Profis hingegen sind kritischer und setzen die Tools gezielt dort ein, wo diese den Workflow sinnvoll ergänzen. Technologische Weiterentwicklungen können die Situation in Zukunft deutlich verändern.

KI-Modelle werden kontinuierlich smarter, präziser und besser darin, den Kontext der jeweiligen Programmieraufgabe zu verstehen. Dadurch könnte sich das Vertrauensverhältnis zwischen Entwickler und Maschine verbessern und die Fehlerquote sinken. Doch auch ethische Fragen und Herausforderungen, etwa im Hinblick auf Datenschutz, Softwarelizenzierung und Verantwortung, sollten nicht außer Acht gelassen werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Cursor und Co-Pilot bereits heute wertvolle Werkzeuge im Arsenal moderner Entwickler sind. Sie unterstützen bei Routineaufgaben, beschleunigen iterative Prozesse und entlasten vom mühseligen Coden.

Gleichzeitig verlangen sie eine kritische Nutzung, denn ihre Vorschläge sind nicht immer optimal oder fehlerfrei. Entwickler mit verschiedenen Erfahrungsständen und Rollen müssen daher den richtigen Umgang finden und die Stärken der KI-Assistenz gezielt nutzen, um Produktivität und Qualität gleichermaßen zu steigern. Die Frage „Do you use cursor? What’s your YoE and role?“ ist mehr als nur eine technische, sie öffnet den Blick für die individuelle Nutzungsrealität und die sich wandelnde Rolle der Programmierung im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.