Das Europäische Parlament richtet sein Augenmerk im Juli auf einen entscheidenden Vorschlag zur Förderung der digitalen Souveränität Europas. Dieser Vorschlag wurde von dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) unter der Federführung von Sarah Knafo, einer pro-Bitcoin Abgeordneten, eingebracht. Die digitale Souveränität steht im Zentrum einer Debatte, die Europas Position in der globalen Technologiearena stärken und eine unabhängige digitale Infrastruktur ermöglichen soll. Dabei geht es nicht nur um technologische Fortschritte, sondern auch um wirtschaftliche und politische Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter. Der Vorschlag fordert eine umfassende europäische Strategie, die sich auf zentrale Bereiche wie Cloud Computing, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Halbleitertechnologie und Kommunikationsinfrastruktur konzentriert.

Diese Sektoren gelten als grundlegend für die technologische Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber den USA und China. Europa sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, wirtschaftlich und technologisch aufzuholen und nicht von anderen Regionen abhängig zu bleiben, die bereits dominierende Positionen im digitalen Sektor eingenommen haben. Das ITRE hat bereits am 3. Juni einen nicht bindenden Bericht verabschiedet, der die Dringlichkeit der digitalen Souveränität unterstreicht und konkrete politische Leitlinien vorschlägt. Im Kern geht es darum, Hemmnisse für private Investitionen in innovative Technologien abzubauen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken wie energieeffizientes Rechnen und Blockchain-Technologien zu fördern.

Datenschutz und Datensicherheit spielen in diesem Kontext ebenfalls eine zentrale Rolle, denn digitale Souveränität bedeutet nicht nur technologische Autarkie, sondern auch Schutz der Privatsphäre der Nutzer. Sarah Knafo, die maßgeblich an der Entwicklung des Vorschlags beteiligt ist, sieht in der bevorstehenden Abstimmung eine bedeutende Möglichkeit, den Weg für Europas digitale Zukunft zu ebnen. Sie betont, dass Europa trotz seiner technologischen Defizite über ausreichend talentierte Ingenieure und Wissenschaftler verfüge, die das Potenzial haben, mit den führenden Wirtschaftsmächten Schritt zu halten. Was noch fehlt, so Knafo, sei ein politischer Rahmen, der Innovationen fördert und fördert. Die Abstimmung, die im Juli im Plenum des Europäischen Parlaments erwartet wird, könnte Weichen für die künftige technologische Ausrichtung des Kontinents stellen.

Knafo äußerte sich zuversichtlich, dass insbesondere die rechte Mitte die Vorlage unterstützen wird. Allerdings gilt es, auch den Widerstand von linken Parteien zu überwinden, die derzeit erheblichen Druck auf die Mitte-Rechts-Kräfte ausüben, den Vorschlag zu blockieren. Die politische Debatte bleibt somit spannend, da die Entscheidung große Auswirkungen auf die europäische Technologiepolitik haben wird. Knafo ist nicht nur eine Befürworterin der digitalen Souveränität, sondern hat sich auch kritisch gegenüber dem geplanten digitalen Euro der Europäischen Zentralbank (EZB) geäußert. Stattdessen plädiert sie für eine strategische Bitcoin-Reserve als Teil der künftigen Finanzarchitektur Europas.

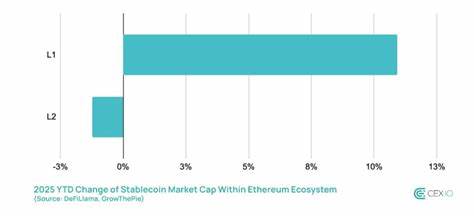

Diese Position steht im Gegensatz zu der Haltung der EZB, deren Vertreter die Notwendigkeit eines digitalen Euro betonen, um der zunehmenden Verbreitung von US-Dollar-Stablecoins entgegenzuwirken. Die EZB-Chefin Christine Lagarde hat eine Bitcoin-Reserve kürzlich als ungeeignet bezeichnet, da Zentralbank-Reserven liquide, sicher und stabil sein müssten. Während Knafo und ihre Unterstützer die zunehmende Bedeutung von Blockchain-Technologien und Kryptowährungen hervorheben, sind Kritiker skeptisch, ob der Vorschlag im Europäischen Parlament eine Mehrheit finden wird. Kommentatoren in verschiedenen Medien weisen darauf hin, dass der Wandel auf nationaler Ebene stattfinden müsse und dass es auch Widerstände in mehreren Mitgliedsstaaten gibt, die den Vorschlag entweder zögerlich oder ablehnend betrachten. Die Diskussion um die digitale Souveränität spiegelt den globalen Wettlauf um technologische Vorherrschaft wider.

Europa steht vor der Herausforderung, in einem Umfeld konkurrierender Supermächte nicht nur technologisch aufzuholen, sondern auch eine eigene Identität und Stärke im digitalen Bereich auszubilden. Hierzu gehört die Frage, wie Daten und digitale Infrastruktur gestaltet und kontrolliert werden, um Abhängigkeiten von außereuropäischen Anbietern zu vermeiden. Die Bedeutung einer unabhängigen und leistungsfähigen digitalen Infrastruktur ist für Europas Zukunft nicht zu unterschätzen. Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz und neue Kommunikationsstandards sind Treiber von Innovation und wirtschaftlichem Wachstum. Eine europäische Digitalpolitik, die auf Souveränität setzt, könnte es Unternehmen und öffentlichen Institutionen ermöglichen, eigenständiger und sicherer zu operieren.

Ein Fokus auf energieeffiziente Technologien spielt zudem eine zentrale Rolle im Kontext der Umwelt- und Klimaschutzanstrengungen der EU. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, wie wichtig digitale Infrastruktur als kritischer Bereich von nationalem Interesse ist. Cyberangriffe, Datenlecks und technische Abhängigkeiten haben die Verletzlichkeit vieler Staaten und Unternehmen verdeutlicht. In diesem Licht gewinnt die Idee der digitalen Souveränität zusätzlich an Gewicht, da es nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch um die fundamentale Sicherheit der Gesellschaft geht. Der Erfolg des Vorschlags im Europäischen Parlament könnte den Beginn einer neuen Ära europäischer Digitalpolitik markieren.

Ein klares politisches Bekenntnis zur Souveränität könnte Investitionen anziehen und Talente binden, was langfristig zu mehr Innovationskraft führt. Zugleich wäre ein solcher Schritt ein Signal an die Welt, dass Europa bereit ist, eine führende Rolle in der digitalen Transformation zu übernehmen, anstatt lediglich als Markt für ausländische Technologien zu dienen. Gleichzeitig wird die Debatte die Rolle Europas im globalen Fintech-Bereich neu definieren. Die Kontroverse um den digitalen Euro versus Bitcoin als strategische Reserve spiegelt die breiteren Herausforderungen wider, vor denen Entscheidungsprozesse in der Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und Politik stehen. Während traditionelle Währungen und Zentralbanklösungen ihre Bedeutung behalten, eröffnen Kryptowährungen neue Perspektiven für die Finanzwelt – mit ungeahnten Chancen und Risiken.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Juli 2025 für das Europäische Parlament ein bedeutender Monat wird. Die Abstimmung über den Vorschlag zur digitalen Souveränität könnte das Fundament legen für den Wettbewerb Europas im digitalen Zeitalter. Straßenblockaden und politische Widerstände sorgten zwar für Herausforderungen, doch die Dringlichkeit, Europas digitale Zukunft zu sichern, bleibt ungebrochen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Europa den Sprung schafft und sich als souveräne Kraft in der globalen Technologielandschaft etabliert.