Die Wahl der richtigen Datenbanklösung ist für viele Unternehmen ein entscheidender Faktor im digitalen Wandel und Skalierungsprozess. Insbesondere bei stark wachsenden Systemen stellt sich häufig die Frage, ob eine verteilte Datenbank wie CockroachDB oder eine klassische relationale Datenbank wie PostgreSQL die bessere Wahl darstellt. Das Unternehmen Motion, Entwickler einer innovativen KI-Workflow-Suite, hat diesen Weg beschritten und eine umfangreiche Migration von CockroachDB zu PostgreSQL vollzogen. Deren Erfahrungen bieten wertvolle Einblicke für alle, die über einen Wechsel ihrer Datenbankumgebung nachdenken. Ursprünglich setzte Motion seit Anfang 2022 auf CockroachDB, eine verteilte SQL-Datenbank, die vor allem durch einfache horizontale Skalierung und hohe Ausfallsicherheit besticht.

Gerade für Anwendungen mit Multi-Region-Anforderungen, etwa durch Datenschutzverordnungen wie die DSGVO, erschien CockroachDB anfangs als ideale Lösung. Zudem bietet der SQL-kompatible Ansatz eine vermeintlich unkomplizierte Integration in bestehende Architekturen. Doch mit dem schnellen Wachstum des Unternehmens und der steigenden Datenmenge begannen sich die Herausforderungen dieser Datenbank herauszukristallisieren. Der Kostenaufwand erhöhte sich bis 2024 auf die mittleren sechsstelligen Beträge, ohne dass die ursprüngliche Notwendigkeit für eine verteilte Infrastruktur vollständig ausgeschöpft wurde. Da die Kundenanforderungen in Bezug auf Datenlokalisierung noch nicht bestanden und hauptsächlich einfache transaktionale Abfragen in einer einzigen Region gefahren wurden, stellte sich die Frage, ob der Kostennutzen für CockroachDB noch gegeben war.

Ein wesentlicher Engpass war der Umgang mit Datenbankmigrationen. Mit Prisma als ORM schienen regelmäßige Migrationen zunächst problemlos. Allerdings kam es immer wieder zu Timeouts beim Anwenden von Schemaänderungen, was dazu führte, dass Migrationen manuell in der Datenbank einzeln ausgeführt werden mussten. Diese manuelle Verwaltung verzögerte Deployments, blockierte Entwicklungsprozesse und führte zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit. Besonders problematisch war, dass diese Timeouts auch bei Upgrades von CockroachDB-Versionen auftraten, sodass das System lange auf einer mittlerweile veralteten Version 22 verharrte, was den Support erschwerte.

Zusätzlich wirkten sich die Probleme mit den Migrationen auf weitere Bereiche aus, wie den ETL-Prozess. Insbesondere bei der Datenintegration von externen Quellen über Airbyte, einem bekannten ETL-Tool, traten häufig Ausfälle auf, oft durch Speicherlecks in noch frühen Connector-Versionen. Ohne ausgereifte Unterstützung für eine permanente Replikation von CockroachDB waren die Datenimporte langsam und unzuverlässig. Dies führte zu wiederholten Alarmen und gestörten Betriebsabläufen. Die Performance der Datenbankabfragen wurde zu einem weiteren Faktor für die Migration.

Spannende Vergleiche zwischen CockroachDB und PostgreSQL zeigten, dass manche Abfragen auf CockroachDB schneller liefen, da deren Query-Optimierer bestimmte Aggregationen effizienter ausführen konnte. Andererseits gab es zahlreiche komplexe Abfragen, die durch von Prisma generierte, verschachtelte SQL-Befehle ineffizient wurden. Hier zeigte PostgreSQL seine Stärken. Die ausgefeilte Abfrageoptimierung von PostgreSQL führte in vielen Fällen zu dramatisch besseren Laufzeiten, teilweise um den Faktor zwanzig schneller. Auch technisch-unterstützende Faktoren beeinflussten die Entscheidung.

CockroachDB zeigte sich in der Handhabung von Index-Empfehlungen oft verwirrend, da als „nicht genutzte“ deklarierte Indizes tatsächlich aktiv waren – möglicherweise eine Folge der Prisma-Integration. Das Abbrechen laufender Abfragen gestaltete sich auf dem verteilten Cluster komplizierter als bei PostgreSQL. Zudem traten immer wieder Netzwerkprobleme durch Tailscale-Verbindungen auf. Verbindungsabbrüche und Fehlermeldungen zum DNS waren an der Tagesordnung, ohne dass eine dauerhafte Lösung gefunden werden konnte. Der eigentliche Migrationsprozess war technisch anspruchsvoll und wurde von nur einer Person durchgeführt.

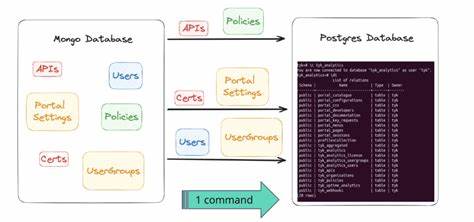

Bei einer Datenbank mit etwa 100 Millionen Datensätzen schlug Motion einen individuellen Weg ein. Die Daten wurden mittels eines selbst entwickelten ETL-Skripts, basierend auf dem aufstrebenden JavaScript-Toolkit Bun, extrahiert. Dabei wurde eine CSV-basierte Streaming-Methode für jede Tabelle umgesetzt und die Daten anschließend in PostgreSQL importiert. Besonderes Augenmerk galt der Unterschiede in der Byte-Codierung, insbesondere bei JSON- und Array-Spalten, die zwischen CockroachDB und PostgreSQL unterschiedlich gehandhabt werden. Dieses Problem erforderte die Entwicklung eines individuellen Parsers, um eine vollständige Kompatibilität und Datenintegrität zu gewährleisten.

Der produktive Migrationslauf wurde zeitlich bewusst in die Nacht gelegt. Hierbei wurde eine leistungsstarke VM mit 128 CPU-Kernen genutzt, um die Prozessdauer auf etwa 15 Minuten zu minimieren. Mit der Aktivierung des Wartungsmodus wurde die Datenbank für schreibende Zugriffe gesperrt, um Konsistenz sicherzustellen. Die gesamte Downtime betrug knapp eine Stunde, was angesichts der Komplexität und Datenmenge als Erfolg gilt. Wichtig war das Fehlen von Datenverlust, sowie der vorsichtige und kontrollierte Wiederanlauf des Systems.

Nach der Migration zeigten sich sofort spürbare Verbesserungen. Die durchschnittlichen Antwortzeiten der Anfragen sanken um rund 33 Prozent. Die Nutzung der großen PostgreSQL-Tool-Landschaft, hier exemplarisch durch PGAnalyze, ermöglichte eine schnelle Identifikation und Behebung von Performance-Problemen. Durch gezielte Query-Optimierungen konnte die Effizienz der Datenbankabfragen binnen Stunden erheblich gesteigert werden. Von betrieblicher Seite ließen sich durch den Wechsel zu PostgreSQL deutliche Kosteneinsparungen erzielen.

Allein die Reduktion der laufenden Infrastrukturkosten bezifferte Motion auf jährlich über 110.000 US-Dollar. Dies unterstrich, dass der gezielte Wechsel von einer verteilten, teuren Datenbank zu einer bewährten relationalen Lösung unter den gegebenen Umständen wirtschaftlich sinnvoll war. Die Migration zu PostgreSQL bietet aus der Sicht von Motion nicht nur technische Vorteile, sondern auch eine deutlich verbesserte Entwicklererfahrung. Die einfachere Handhabung von Abfragen, die schnellere Feedback-Läufe bei Datenbankmigrationen sowie eine robustere Netzwerkstabilität und Support-Situation machen PostgreSQL zu einer attraktiven Alternative für viele Unternehmen.

Zusammenfassend zeigt der Fall Motion, dass die Wahl der Datenbanklösung immer im Kontext der Anwendungskomplexität, der vorhandenen Anforderungen und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden sollte. Die vermeintlichen Vorteile verteilter Datenbanken erschöpfen sich häufig bei kleineren oder nur regional genutzten Systemen, während klassische relationale Systeme mit starker Community und gut ausgebauter Ökosystem-Unterstützung langfristig eine hohe Effizienz und Stabilität bieten. Für Unternehmen, die sich mit dem Gedanken einer Migration tragen, stellt der Weg von Motion ein wertvolles Beispiel dar. Die Risiken nicht zu unterschätzen, ist die genaue Planung von Downtime und Kompatibilitätsprüfungen essenziell, ebenso wie die Auswahl passender Werkzeuge für ETL und Monitoring. Durch bewusste Investition in individuelle Lösungen und umfangreiche Tests lässt sich der Umstieg effizient gestalten und das wirtschaftliche Potenzial großer Datenbanken trotz Wachstum erhalten.