Eine Doktorarbeit ist mehr als nur wissenschaftliches Arbeiten – sie ist eine Reise, die tiefgreifende persönliche Veränderungen mit sich bringt, die oft im Schatten der Forschungsergebnisse stehen. Während viele den Fokus auf Publikationen, Zitationen und den akademischen Erfolg legen, offenbart sich die wahre Bedeutung einer Promotion häufig in den stillen Momenten, den sogenannten „Rändern“ der Dissertation. Es sind diese unbeachteten Zwischenräume, die nicht mit harter Wissenschaft gefüllt sind, sondern mit Erfahrungen und Lektionen, welche die eigene Persönlichkeit formen. Diese Reise ist geprägt von Herausforderungen, Selbstzweifeln, aber auch von Wachstum und Selbstreflexion, die weit über die reine Wissensvermittlung hinausgehen. Die Reflexion darüber, wer man geworden ist und wie man sich verändert hat, stellt oft den wertvollsten Gewinn dar.

Einer der wichtigsten Aspekte, der während einer Promotion erlernt wird, ist die Erkenntnis, dass Freundlichkeit keine Schwäche, sondern eine notwendige Grundlage für akademische und persönliche Entwicklung ist. In einer Umgebung, die oftmals von Konkurrenz und Leistungsdruck geprägt ist, mag es wie eine Last erscheinen, Mitgefühl zu zeigen. Doch echte Wärme und authentische Worte haben die Kraft, Wunden zu heilen und Verbindung zu schaffen. Ein einfaches „Wie geht es dir?“ oder aufrichtiges Zuhören können in Phasen von Erschöpfung und Rückschlägen einen Unterschied machen, der in keiner Publikationsliste auftaucht, aber entscheidend für das Wohlbefinden ist. Die Konfrontation mit der eigenen Verletzlichkeit sowie das Zulassen und Annehmen von Unterstützung entfernen die trennenden Mauern zwischen Autor und Mensch, zwischen Forscher und Freund.

Über die Jahre hinweg wird deutlich, dass es nicht die Anzahl der Zitationen oder die Zahl der Veröffentlichungen ist, die den Wert einer Person im akademischen Kontext ausmacht. Stattdessen öffnet sich der Blick für die Menschen hinter den Texten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind keine abstrakten Intellekte, sondern fühlende, leidende und kämpfende Individuen. Ein Wandel weg von der Fixierung auf äußere Erfolge hin zur Wertschätzung von Charakterstärke, Empathie und Resilienz hilft dabei, die oft entmenschlichende Dynamik innerhalb der Wissenschaft zu überwinden. Die Doktorarbeit ist auch eine Einladung, sich selbst zu entdecken und die eigene Autorschaft neu zu definieren.

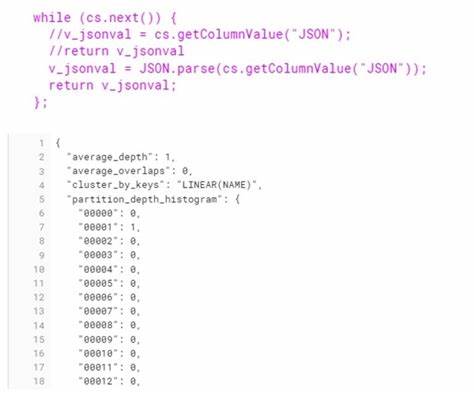

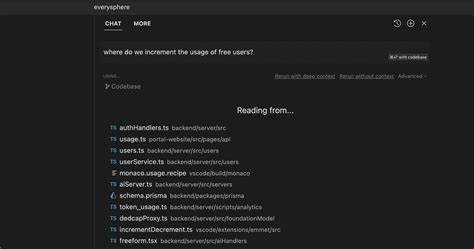

Anfangs ist die Motivation für viele Studierende durch das Bedürfnis nach Anerkennung oder die Angst vor Versagen geprägt. Im Laufe der Zeit verändert sich diese Haltung. Forschung wird zu einem persönlichen Prozess des Fragens, Hinterfragens und Suchens – nicht mehr um etwas zu beweisen, sondern um Bedeutung zu finden. Es ist ein Prozess, in dem man nicht nur wissenschaftliche Texte verfasst, sondern auch lernt, der eigenen inneren Stimme zuzuhören und ihr zu vertrauen. Diese Entwicklung führt zu einer neuen Form der Autorenschaft – einer, die nicht nur den wissenschaftlichen Anspruch erfüllt, sondern auch authentisch und selbstbestimmt ist.

Ein besonders kraftvolles Prinzip, das während der Promotion erfahrbar wird, ist das wertvolle Streben nach Fortschritt durch Bewegung. Wenn Zweifel, Blockaden und Rückschläge auftreten, lädt die Erfahrung dazu ein, nicht abrupt aufzugeben, sondern in kleinen Schritten weiterzugehen, um Raum für neue Einsichten und Entwicklungen zu schaffen. Dies bedeutet nicht, stur und ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit zu kämpfen, sondern eine Balance zwischen Aktivität und Pausen zu finden, die Erholung ermöglicht und zugleich die eigene Motivation nährt. Fortschritt ist selten spektakulär oder geradlinig; oft zeigt er sich leise, wenn eine Idee plötzlich greifbar wird oder eine Lösung aus dem Nichts entsteht. Verwirrung wird dabei nicht als Signal zum Stillstand gesehen, sondern als ein Wendepunkt, der zum vertieften Verständnis und zur Kreativität einlädt.

Die Doktorarbeit bringt darüber hinaus die wertvolle Erkenntnis, dass echte Freundschaften und bewusste Erholungsphasen wesentlich sind, um die Belastungen und den Druck akademischer Arbeit zu überstehen. Burnout droht unvermittelt und kann heilende Pausen und soziale Bindungen nicht ersetzen. Aktivitäten fernab des Schreibtisches – Spaziergänge, Reisen, Bewegung oder einfach Zeiten im Kreis von vertrauten Menschen – öffnen den Geist und fördern neue Perspektiven. Dabei entstehen oft die schönsten Momente persönlicher Entwicklung, die wiederum die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit positiv beeinflussen. Wegbegleiter, die nicht nur Erfolge feiern, sondern auch in schwierigen Zeiten Halt geben, sind unverzichtbar.

Das Verständnis, dass Leben und Forschung sich gegenseitig bereichern, ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise, die die Promotion zu einer Erfahrung macht, die weit über die akademische Welt hinausstrahlt. Zu der Frage, ob eine Promotion empfehlenswert ist, lässt sich sagen: Die Entscheidung sollte nicht auf romantische Erwartungen oder rein rationale Erwägungen fußen. Sie erfordert Mut und Offenheit für eine tiefgreifende Transformation, die sowohl Zerbruch als auch Neubeginn umfasst. Wer bereit ist, Rückschläge zu akzeptieren, sich selbst kontinuierlich zu hinterfragen und den eigenen Horizont zu erweitern, kann aus der Promotion mehr mitnehmen als nur eine wissenschaftliche Qualifikation. Die Zäsur der Promotion ist weniger ein Abschluss als eine neue Tür zu komplexeren Fragen, zu einem selbstbestimmten Forscher- und Menschsein.

Am Ende ist die Promotion kein bloßes Mittel zum Zweck, sondern eine Schule des Lebens, in der man lernt, mit Unsicherheiten umzugehen, sich selbst mit Güte zu begegnen und eine Balance zwischen Zielstrebigkeit und Gelassenheit zu finden. Die Erfahrungen, die in den „Rändern“ der Dissertation gemacht werden, tragen oft mehr Gewicht für das eigene Leben als alle akademischen Kapitel. Sie lehren, dass wahre Stärke in der Verletzlichkeit liegt und dass menschliche Werte wie Freundlichkeit, Authentizität und Resilienz die Basis für nachhaltigen Erfolg bilden.