Risiken begleiten uns in allen Lebensbereichen – beruflich wie privat. In einer zunehmend komplexen Welt, in der Abläufe miteinander verflochten sind und zahlreiche Faktoren zusammenspielen, ist das Verständnis von Risiken und deren Management essenziell. Eine besonders anschauliche Methode, Risiken zu analysieren und ihre Entstehung zu erklären, ist das Schweizer-Käse-Modell. Dieses Modell hilft dabei zu verstehen, warum Unglücke oder Sicherheitsvorfälle meist nicht durch eine einzige Ursache entstehen, sondern als Ergebnis mehrerer kleiner Fehler oder Schwachstellen, die sich „aufeinanderreihen“. Das Schweizer-Käse-Modell wurde ursprünglich in der Sicherheitsforschung entwickelt, hat aber längst in vielen Disziplinen seinen Platz gefunden – von der Luftfahrt über das Gesundheitswesen bis hin zur Informationstechnologie.

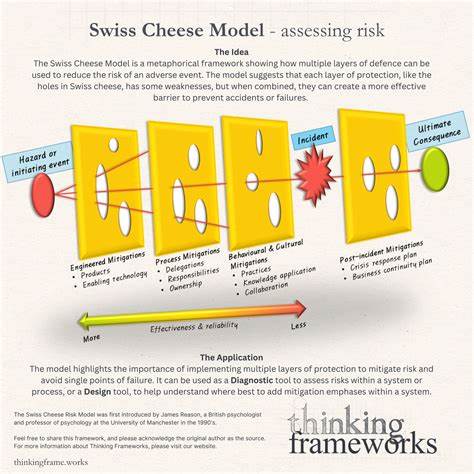

Dabei stellt man sich Risiken als Schichten von Systemen oder Maßnahmen vor, die in der Gesamtheit für Schutz sorgen sollen. Jede Schicht wird als eine „Scheibe Schweizer Käse“ dargestellt, die jedoch Löcher hat – diese Löcher symbolisieren Schwachstellen oder potenzielle Fehler. Die zentrale Idee des Modells ist, dass diese Löcher selten auf derselben Position in allen Scheiben zu finden sind. Meist sorgen andere Schichten für eine Barriere, die einen Fehler auffängt. Erst wenn sich die Löcher aller Käse-Scheiben so ausrichten, dass sie eine Durchgangsmöglichkeit bilden, kommt es zu einem Unfall oder Schaden.

Dieses Konzept erklärt auf sehr intuitive Weise, warum Unfälle so oft aus einer Verkettung kleiner Fehler entstehen, die jede für sich harmlos erscheinen. Ein anschauliches Beispiel aus der Praxis erklärt Jacob Kaplan-Moss anhand einer persönlichen Erfahrung im Boundary Waters-Gebiet in Minnesota. Bei einer Outdoor-Tour in kälteren Herbsttagen entstand bei einem Teilnehmer eine beginnende Unterkühlung, ausgelöst durch eine Reihe kleiner Missgeschicke und Fehleinschätzungen. Dazu gehörte die Entscheidung, trotz durchnässter Kleidung weiterzugehen, das Vertrauen auf gutes Wetter trotz Wetterumschwung und schlechte Möglichkeiten zum Aufwärmen im Lager. Das einzelne Versäumnis, nasse Kleidung nicht sofort zu wechseln, wäre im sicheren Umfeld vielleicht unproblematisch gewesen.

Zusammen mit weiteren Ungünstigkeiten kumulierten sich die Risiken jedoch zu einer ernsten Gefährdung. Diese Geschichte verdeutlicht eine fundamentale Erkenntnis: Risiken sind oft nicht isoliert zu betrachten. Eine harmlose Einzelentscheidung kann, abhängig vom Kontext, zu einer Kette von Folgen führen, deren Summe weit größer ist als die einzelnen Risiken. Das Schweizer-Käse-Modell fordert also einen ganzheitlichen Blick, bei dem nicht nur offensichtliche Gefahren, sondern auch kleine Unsicherheiten und scheinbar marginale Fehlerquellen berücksichtigt werden. Ein anderes Augenmerk liegt auf der Schwierigkeit, mehrere Risiken quantitativ zusammenzuführen.

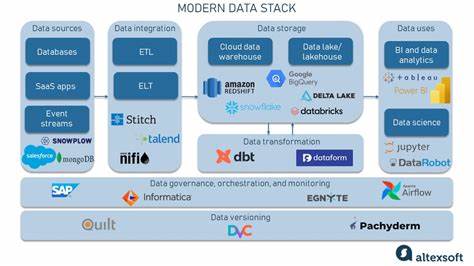

Fragen wie „Wie addiert man drei kleine und zwei mittlere Risiken?“ lassen sich nicht leicht mit einfachen Rechenoperationen lösen. Sicherheitsforscher schlagen deshalb heuristische Ansätze vor – etwa die Idee, dass drei gelbe Warnsignale zusammengenommen ein rotes Warnsignal ergeben sollten, also eine klare Aufforderung, das Verhalten zu ändern. Solche Regeln unterstützen Verantwortliche dabei, ein Gefühl für Risikoaggregation zu entwickeln, ohne auf komplexe Modelle zurückgreifen zu müssen. In der Informationstechnologie, speziell der Informationssicherheit, ist das Schweizer-Käse-Modell sehr beliebt. Häufig entstehen Sicherheitsvorfälle durch eine Abfolge kleiner Schwachstellen oder Fehlkonfigurationen, die einzeln nicht schwerwiegend sind, zusammen aber Angreifern Zugang ermöglichen.

Die Modelle helfen IT-Sicherheitsfachleuten dabei, den eigenen Schutz zu verbessern und Systeme resilienter gegen Angriffe zu machen. Auch im Gesundheitswesen ist die Anwendung vielfältig. Fehlmedikationen, Behandlungsfehler oder organisatorische Versäumnisse in Kliniken können oft auf mehrere aufeinanderfolgende Fehlerquellen zurückgeführt werden. Das Verständnis dieser Verkettung unterstützt die Entwicklung von Sicherheitskonzepten und hilft, Risiken besser zu minimieren. Das Modell zeigt außerdem, wie wichtig es ist, Barrieren in einem System zu erkennen, zu optimieren und mehrfach abzusichern.

Denn eine einzelne Schutzeinrichtung ist selten unfehlbar. Erst die Kombination aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen Schutzfunktionen bietet eine robuste Verteidigung. Aus persönlicher Sicht und im Alltag kann dieses Modell ebenfalls angewendet werden. Ob es um Planung für Outdoor-Aktivitäten, Organisation von Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz oder allgemeines Risikobewusstsein im Alltag geht – das Prinzip der Mehrfachabsicherung ist ein wertvolles Werkzeug. Die Kernbotschaft des Schweizer-Käse-Modells ist eine Warnung vor der Nachlässigkeit gegenüber kleinen Risiken sowie ein Appell zum sorgfältigen und ganzheitlichen Risikomanagement.

Es ermutigt dazu, keine Gefahr als „zu gering“ abzutun, sondern stets den Kontext und mögliche Verkettungen zu hinterfragen. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist die Rolle von menschlichem Verhalten in der Risikokette. Viele Löcher im Käse entstehen durch menschliche Entscheidungen, Fehleinschätzungen oder organisatorische Schwächen. Daher sind Schulung, Sensibilisierung und eine Kultur der Sicherheitsorientierung entscheidende Faktoren, um Risiken systematisch zu reduzieren. In der Praxis lassen sich Risiken somit besser steuern, indem man das Zusammenspiel der einzelnen Risikofaktoren analysiert, Schwachstellen systematisch verbessert und im Voraus plant, wie man mögliche Kombinationen von Fehlern verhindern kann.

Die heute oft verwendeten Risikoanalyse-Tools berücksichtigen diese Perspektive und unterstützen bei der Entwicklung von Maßnahmen und Priorisierungen. Das Schweizer-Käse-Modell führt dadurch weg von einer reinen Einzelrisiko-Bewertung hin zu einer umfassenden Betrachtung von Prozessen, menschlichen Faktoren und organisatorischen Rahmenbedingungen. Diese umfassende Herangehensweise erhöht die Chance, Unfallursachen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu beheben. Zusammenfassend bietet das Modell also eine anschauliche und praxistaugliche Möglichkeit, die komplexen Zusammenhänge von Risiken darzustellen und zu verstehen. Es versteht Risikomanagement als dynamischen Prozess, bei dem viele kleine Schritte und Entscheidungen eine große Rolle spielen.

Wer diesen Ansatz verinnerlicht, ist besser darauf vorbereitet, Gefahren frühzeitig zu identifizieren und die Sicherheit von Systemen, Teams oder eigenen Unternehmungen deutlich zu erhöhen. Der Blick auf den gesamten „Käse“ und das Zusammenspiel seiner Löcher sensibilisiert für das Thema Risikomanagement und macht klar, dass Sicherheit kein Zustand ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Fehlertoleranz und Redundanz sind dabei keine Zeichen von Übervorsicht, sondern essenzielle Anforderungen an jede moderne Sicherheitsstrategie. Für alle, die sich intensiver mit Risikoanalyse beschäftigen wollen, bietet das Schweizer-Käse-Modell eine solide Grundlage, die durch weitere quantitative und qualitative Methoden ergänzt werden kann. Es lohnt sich, dieses Modell nicht nur als abstraktes Konzept zu verstehen, sondern aktiv in der Praxis zu nutzen und in der jeweiligen Branche oder Situation anzupassen.

In einer Welt, die immer komplexer und vernetzter wird, gewinnt diese Fähigkeit stetig an Bedeutung. Wer Risiken frühzeitig erkennt und versteht, wie kleine Fehler sich zu großen Gefahren entwickeln können, schafft die Basis für nachhaltigen Erfolg und Sicherheit.