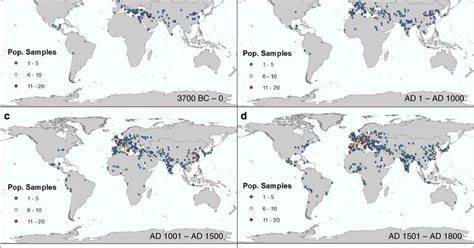

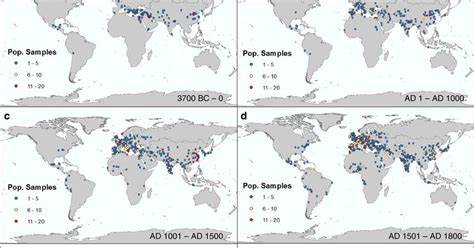

Die Geschichte der Urbanisierung erstreckt sich über mehrere Jahrtausende und reflektiert die tiefgreifenden Veränderungen sowohl in den menschlichen Gesellschaften als auch in ihren Beziehungen zur Umwelt. Städte waren schon immer mehr als bloße Ansammlungen von Menschen – sie sind Zentren von Kultur, Handel, Politik und technologischem Fortschritt. Die räumliche Verteilung und Entwicklung dieser städtischen Zentren über 6000 Jahre, von etwa 3700 v. Chr. bis zum Jahr 2000 n.

Chr., zu verstehen, ist entscheidend, um die Dynamik der heutigen urbanen Welt einzuordnen und zukünftige Trends zu prognostizieren. Eine neue digitalisierte, räumlich explizite Datenbank, die historische Bevölkerungsschätzungen von Städten weltweit umfasst, bringt Licht in das bislang fragmentarische Wissen um die langfristige urbane Entwicklung. Die Erstellung dieser globalen stadtbezogenen Datensätze griff auf die umfangreichen Forschungen zweier bedeutender Quellen zurück: Tertius Chandlers „Four Thousand Years of Urban Growth“ und George Modelskis „World Cities: -3000 to 2000“. Während Chandler grundlegend dazu beitrug, die Stadtbevölkerung über Jahrtausende hinweg zu schätzen, ergänzte und erweiterte Modelski die Datenbasis insbesondere für die Zeit vor 1000 n.

Chr. Beide Wissenschafter sammelten historische, archäologische und demographische Informationen, die jedoch bis dato meist nur tabellarisch vorlagen und kaum für räumliche Analysen nutzbar waren. Durch Digitalisierung und Geokodierung – also der Zuordnung von geografischen Koordinaten zu den Städtenamen – wurde erstmals ein zeitlich und räumlich explizites Bild globaler Urbanisierung möglich. Die Verteilung der frühen Städte betont die Bedeutung fruchtbarer landwirtschaftlicher Regionen. Besonders die ersten bekannten Städte entstanden in Mesopotamien, dem heutigen Irak und angrenzenden Gebieten, wo geeignete Bedingungen für Landwirtschaft und Wasserversorgung gegeben waren.

Die enge Verbindung zwischen Stadtwachstum und Agrarproduktivität bildet eine zentrale Hypothese der Urbanisierungsforschung. Die Datenbank ermöglicht es, dieses Verhältnis über Jahrtausende empirisch zu überprüfen und regionale Verschiebungen zu identifizieren. Dabei ist bemerkenswert, dass trotz der langen Zeitspanne die Datenpunkte zahlenmäßig und zeitlich durchaus lückenhaft sind. Speziell für Afrika, Südamerika oder Nordamerika existieren vergleichsweise wenige Daten, was einerseits an historischen Quellenmangel, andererseits an unzureichender archäologischer Forschung liegt. Zudem ist zu beachten, dass oftmals nur größere Städte mit Bevölkerungszahlen über bestimmten Schwellen erfasst wurden, was kleinere Siedlungen und suburbanisierte Räume außen vor lässt.

Dennoch tragen die verfügbaren Punkte entscheidend dazu bei, globale Urbanisierungsmuster sichtbar zu machen. Die Geokodierungsarbeit stieß auf zahlreiche Herausforderungen. Die Veränderungen von Stadtnamen über die Jahrtausende, Schreibvarianten, Dopplungen von Ortsnamen und teilweise ungenaue oder fehlende geografische Angaben erschwerten die exakte Zuordnung. Hier halfen modernste geografische Informationssysteme (GIS), Datenbanken wie GeoNames sowie historische Kartierungen, um die gesuchten Städte auf der Weltkarte zu verorten. Da keine zuverlässigen Flächendaten für Stadtgebiete vorlagen, wurden die Städte als Punktdaten repräsentiert, was allerdings Einschränkungen bei der Analyse räumlicher Ausdehnung und urbaner Morphologie mit sich bringt.

Ein sehr aufschlussreicher Befund der räumlichen Analyse ist die Verschiebung der globalen Bevölkerungszentren. Diese sogenannten „global mean centers“ zeigten zunächst eine Verschiebung nach Westen, ausgehend vom Ursprung in Mesopotamien, wechselten nach etwa dem Jahr 1500 n. Chr. wieder hin zu östlicheren Regionen. Dies spiegelt bedeutende Wandlungen in der wirtschaftlichen und politischen Bedeutung verschiedener Regionen wider, etwa den Aufstieg Europas während der Neuzeit und später den Bedeutungszuwachs Asiens.

Die Datengrundlage bietet darüber hinaus interessante Einblicke in die Skalierungsgesetze von Städten. So gilt seit Langem Zipfs Gesetz, das besagt, dass die City-Größenordnung etwa einer inversen proportionalen Beziehung zum Rang innerhalb eines Systems entspricht. Modelski wendete diese Prinzipien an, um fehlende Daten zu ergänzen und die städtische Rangordnung besser zu erfassen. Die Bestätigung und Anwendung solcher urbanen Dynamiken über Jahrtausende eröffnet neue Perspektiven in der Stadtforschung. Trotz der großen Errungenschaften weist das Datenset eine Reihe von Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen.

Die methodischen Originalansätze (etwa die Nutzung veralteter archäologischer Quellen oder indirekter Indikatoren wie Soldatenzahlen) können Fehler oder Unsicherheiten enthalten. Der Stadtbegriff selbst ist kulturhistorisch variabel und wurde von Chandler und Modelski unterschiedlich definiert. Ebenso hat sich die administrative Gliederung von Städten im Laufe der Zeit stark verändert, wodurch direkte Vergleichbarkeit von Einwohnerzahlen erschwert wird. Nicht zuletzt zeigt die zeitliche Perspektive, dass Urbanisierung kein linearer Prozess war. Kriege, Naturkatastrophen, Pandemien und wirtschaftliche Krisen führten immer wieder zu Phasen von Wachstum, Schrumpfung oder gar der Aufgabe von Städten.

Der Datensatz erhebt nicht den Anspruch, die Ursachen dieser Schwankungen vollständig zu ergründen, bildet jedoch einen wertvollen Ausgangspunkt für weiterführende interdisziplinäre Analysen. Für die heutige Wissenschaft, Stadtplanung und auch Politik eröffnet die Verfügbarkeit eines solchen historischen und globalen urbanen Datensatzes neue Möglichkeiten. Er erlaubt nicht nur retrospektive Analysen urbaner Entwicklung, sondern kann auch zur Modellierung zukünftiger Szenarien der Urbanisierung und des demographischen Wandels beitragen. Insbesondere angesichts der aktuellen globalen Verstädterungswelle und der steigenden Bedeutung von nachhaltiger Stadtentwicklung kann das Verständnis langfristiger Trends helfen, Chancen und Risiken besser einzuschätzen. Ergänzend zur Hauptdatenbank steht eine Zuverlässigkeitsbewertung der Geopositionen zur Verfügung, sodass Forscher die Daten entsprechend der Genauigkeit filtern und analysieren können.

Rund 75 Prozent der Städte konnten mit hoher Sicherheit geokodiert werden, was eine solide Basis für weiterführende Studien bietet. Zugleich bleibt Raum für Verbesserungen und Ergänzungen durch neue archäologische Funde oder genauere moderne Datensätze. Die Kombination von historischem Fachwissen, digitaler Kartierung und moderner Datentechnik markiert einen Paradigmenwechsel in der Erforschung von Urbanisierung. Die Transformation von gedruckten, tabellarischen Bevölkerungsangaben in eine räumlich verortete, digital zugängliche Form macht jahrzehntelange Forschungsergebnisse für eine breite wissenschaftliche Gemeinschaft nutzbar und interpretierbar. Die Bedeutung solcher Datensätze wächst weiter, da interdisziplinäre Ansätze zunehmend wichtig werden, um komplexe urbane Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die räumliche Abbildung von 6000 Jahren Urbanisierung von 3700 v. Chr. bis 2000 n. Chr. ein Meilenstein auf dem Gebiet der Stadtforschung ist.

Sie liefert nicht nur einen einzigartigen Blick auf das Wachstum und die Verteilung menschlicher Siedlungen, sondern öffnet auch Türen für zukünftige Untersuchungen zur Beziehung von Urbanisierung, Umwelt und Gesellschaft. Auch wenn die Daten aufgrund historischer Quellenlage und methodischer Herausforderungen nicht vollständig sind, so sind sie doch unerlässlich, um die Geschichte der menschlichen Stadtentwicklung und ihre globale Bedeutung zu verstehen. Die fortschreitende Digitalisierung, neue Archäologiefunde und die Integration weiterer globaler Datenquellen werden in Zukunft dazu beitragen, diesen Wissensschatz weiter auszubauen und die Dynamik urbaner Gesellschaften über die Jahrtausende noch detaillierter zu beleuchten.