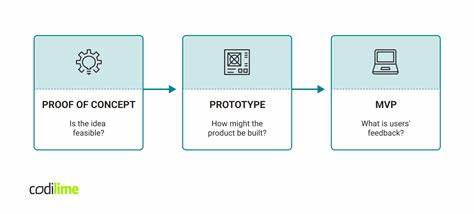

Die Reise von einer Idee bis zum ersten funktionsfähigen Produkt, dem sogenannten Minimum Viable Product (MVP), stellt viele Gründer vor große Herausforderungen. Oftmals beginnen sie mit großen Vorstellungen, zu komplexen Feature-Listen und dem Wunsch, alles auf einmal perfekt zu machen. Doch gerade in der Startphase kann diese Denkweise zum Verhängnis werden, häufig endet solch ein Vorhaben in der Bedeutungslosigkeit. Der Unterschied zwischen dem, was man denkt zu brauchen, und dem, was tatsächlich notwendig ist, entscheidet nicht selten über den Erfolg oder den Misserfolg eines Projekts. Wer diesem Irrglauben entkommt, erhöht seine Chancen drastisch, frühzeitig wertvolle Erkenntnisse zu sammeln und das Produkt geschmeidig weiterzuentwickeln.

Viele Gründer starten mit eindrucksvollen Tools wie Notion-Dokumenten, Figma-Prototypen und dem großen Ziel, bald Investoren zu gewinnen. Die Ironie dabei: Sie versuchen, ein umfangreiches Produkt zu entwerfen, als würden sie eine Plattform wie Google bauen. Dabei besteht die erste Aufgabe schlicht darin, eine Hypothese zu testen. Es geht nicht darum, ein elegantes, skalierbares System zu erschaffen, sondern vielmehr darum, herauszufinden, ob überhaupt ein Problem besteht, das Leute lösen wollen, und ob sie bereit sind, dafür zu bezahlen. Dieser Ansatz spart Zeit, Geld und wertvolle Ressourcen.

Ein häufiges Problem von MVPs ist, dass sie an Umfang sterben, nicht an mangelnder Finanzierung. Die Geschichte ist voll von Projekten, die versuchten, von Anfang an alle erdenklichen Features umzusetzen: Logins, Dashboards, Einstellungen und mehr, obwohl kein einziger Nutzer diese Funktionen für die erste Testphase benötigte oder schätzte. Ein echtes MVP ist vor allem ein Werkzeug, um eine Frage zu beantworten: Wird jemand das Produkt verwenden? Wird jemand dafür bezahlen? Es geht nicht darum, ob die Oberfläche besonders hübsch aussieht oder ob das Backend schon für große Nutzerzahlen ausgelegt ist. Viele Gründer glauben, sie benötigen von Beginn an eine Komplettausstattung an Funktionen. Dabei sind viele Features schlichtweg überflüssig in der Anfangsphase.

Eine ausgefeilte Benachrichtigungsfunktion, ein Admin-Panel oder sogar Einstellungen und Designvarianten wie ein Dark Mode sind meist nichts anderes als Ablenkung vom eigentlichen Ziel. Stattdessen sollte der Fokus auf einem einzigen, wertvollen Nutzerfluss liegen, der den Kernnutzen eindeutig demonstriert. Frühanwender werden es verzeihen, wenn die Benutzeroberfläche nicht perfekt ist; sie verzeihen es nicht, wenn der Mehrwert fehlt oder das Produkt keinen erkennbaren Zweck erfüllt. Ebenfalls überschätzt wird die Notwendigkeit eines skalierbaren Backends oder komplexer technischer Infrastruktur. Wenn es schon bei zehn Nutzern zu Problemen kommt, ist das kein Scheitern, sondern ein gutes Zeichen – nämlich, dass das Produkt tatsächlich Interesse weckt.

Technische Herausforderungen können später gelöst werden, sobald klare Belege für die Nachfrage vorliegen. Ein MVP muss also nicht blitzschnell und robust sein, sondern funktional und präsentabel. Der entscheidende Faktor ist das Konzentrationsvermögen auf das, was wirklich zählt. Ein MVP muss eine klare, einfache Benutzererfahrung bieten, die die sogenannte „Aha“-Erfahrung erzeugt. Welche Problemstellung löst Ihr Produkt? Wie erlebt der Nutzer diesen Mehrwert unmittelbar? Das sollte die einzige Frage sein, die das MVP beantworten kann.

Verzichten Sie auf Nebenwege, zusätzliche Einstellungen oder Features, die nicht direkt zur Beantwortung dieser Kernfrage beitragen. Darüber hinaus ist es wichtig, ein MVP zu entwickeln, das demonstrierbar ist. Weder abstrakte Wireframes noch komplizierte Präsentationen helfen Investoren und frühen Nutzern mehr, als ein klickbares, echtes Produkt zu sehen und anzufassen. Der Vorteil eines solchen praxistauglichen MVP liegt darin, konkretes Feedback zu generieren und schneller zu iterieren. Je schneller Sie eine lauffähige Version präsentieren können, desto schneller lernen Sie, was funktioniert und was nicht.

Eng mit diesem Gedanken verknüpft ist die Bedeutung von schnellen Feedback-Schleifen. Zögern Sie nicht mit dem Launch Ihrer ersten Version. Sammeln Sie die Meinungen der User intensiv, sprechen Sie mit potenziellen Kunden und akzeptieren Sie Kritik als Chance zur Verbesserung. Je häufiger Sie Ihr Produkt anpassen und neu ausrollen, desto schneller erreichen Sie ein Produkt-Markt-Fit, also jene Phase, in der das Produkt eine echte, nachweisbare Nachfrage trifft. Bevor Sie jedoch eine Zeile Code schreiben, sollten Sie klar definieren, was für Sie Erfolg bedeutet.

Haben Sie ein konkretes Ziel vor Augen? Sind es 100 Anmeldungen, zehn zahlende Kunden oder ein positives Feedback von einem bedeutenden Investor? Solche messbaren Metriken helfen dabei, die Entwicklung nicht willkürlich, sondern zielorientiert voranzutreiben. Diese Klarheit ist entscheidend, denn ohne ein messbares Ziel entsteht häufig ein zielloses Herumexperimentieren im Produktdesign und in der Entwicklung. Ein erprobter Prozess zur Entwicklung eines MVP beginnt mit der rücksichtslosen Eingrenzung des Scopes. Bei einem ersten Gespräch werden die kritischsten Annahmen identifiziert, der zentrale Nutzerfluss definiert und die unbedingt notwendigen Features herausgefiltert. Alles, was nicht unmittelbar dazu beiträgt, wird aus dem Plan gestrichen und auf spätere Entwicklungsphasen verschoben.

Die Nutzung bewährter Technologien und Standardtools bringt ebenfalls große Vorteile. Zum Beispiel bewähren sich Plattformen wie AWS für Hosting, Postgres für Datenbanken und React für die Frontend-Entwicklung. Diese Technologien sind nicht nur ausgereift und gut dokumentiert, sondern erlauben auch schnelles Entwickeln und unkompliziertes Erweitern. Das Ziel ist es nicht, die innovativste Technik einzusetzen, sondern Tools zu nutzen, die schnell und zuverlässig Resultate liefern. In der Regel kann so innerhalb von 30 bis 45 Tagen ein dem Nutzer vorzeigbares Produkt entstehen.

Dabei handelt es sich nicht um eine bloße Demo oder einen Prototypen, der nur lokal läuft, sondern um eine echte, gehostete Anwendung, die Benutzer tatsächlich bedienen können. Dieser kritische Schritt bringt das Produkt schneller in die Realität und macht die Vision für alle Beteiligten greifbar. Gleichzeitig sollte das MVP so präsentiert werden, dass es überzeugt – nicht nur Kunden, sondern auch potenzielle Investoren. Es geht darum, die Geschichte hinter dem Produkt so zu erzählen, dass die Chancen erkennbar werden, nicht nur das Projekt als solches. Dieses Storytelling ist unverzichtbar, denn jede gelungene Produktentwicklung wird auch als Investmentchance betrachtet.

Die Verbindung zwischen Technik und Marketing darf also nicht unterschätzt werden. Warum ist dieser Fokus wichtig? Viele Gründer glauben, ein großes Team, ein technischer Mitgründer oder langwierige heimliche Vorbereitungen seien unerlässlich. Die Wahrheit ist: Der wichtigste Faktor ist, schnell zu beweisen, dass die eigene Idee ein reales Problem löst und tatsächlich von irgendwann existierenden Nutzern angenommen wird. Komplexität und Perfektion sind in den Anfangsphasen eher hinderlich, denn sie verzögern den Lernprozess und binden Ressourcen, die sonst in direktem Kundenkontakt eingesetzt werden könnten. Wer wirklich ernsthaft an seiner Idee arbeitet, der sollte die Jagd nach vermeintlich notwendigen Features und Funktionen stoppen, sich bewusst von unnötiger Komplexität lösen und stattdessen die Realität testen.

Es ist dieser pragmatische Ansatz, der letztlich Innovationen vorantreibt und neue, zukunftsfähige Produkte hervorbringt. Für Gründer, die ihre Ideen konkretisieren und realistische Chancen ausloten wollen, empfiehlt sich ein direktes Gespräch mit erfahrenen MVP-Beratern. In einer kurzen 30-minütigen Session kann schnell festgestellt werden, was tatsächlich in den nächsten 30 Tagen umsetzbar ist. Darin liegt der Schlüssel für mehr Klarheit, eine realistische Planung und den strategischen Fokus auf den Erfolg. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beim Aufbau eines MVP vor allem eines zählt: die Konzentration auf das Wesentliche.

Ein MVP sollte nicht mit unnötigen Features überladen sein, sondern als einfaches Instrument dienen, um eine zentrale Hypothese zu testen. Die erfolgreiche Validierung des Produkts in der Realität hängt davon ab, frühzeitig ein klickbares Produkt den Nutzern zu zeigen und mit schnellem Feedback die Entwicklung voranzutreiben. Wer das verstanden hat, kann mit überschaubarem Aufwand wirkliche Fortschritte machen und seinen Produktlaunch zum Erfolg führen.