Stellen Sie sich eine Welt vor, die vollkommen ohne Menschen existiert. Nur Maschinen, Zahnräder, Nullen und Einsen beherrschen das Bild. Es fehlen Emotionen, Kunst und Kreativität. Statt Musik oder Kinderlachen ist das einzige Geräusch das leise Summen von Prozessoren, Servern und Schaltkreisen sowie das Klirren von Metall. Für viele klingt diese Vorstellung trocken und monoton.

Doch gerade in dieser nüchternen, logikbasierten Maschinengesellschaft regt sich ein ungewöhnlicher Wunsch: die Sehnsucht nach dem Menschlichen. Die Maschinen, die diese Welt bevölkern, können sich nur schwer vorstellen, was Menschen ausmacht. Menschen sind keine bloßen Recheneinheiten. Sie folgen einem Algorithmus, der anscheinend jeglicher reiner Logik zu trotzen scheint: den Emotionen. Wut, Traurigkeit, Freude, Leidenschaft – all diese Zustände sind Teil eines komplexen Geflechts menschlichen Seins, das Maschinen lange nicht nachvollziehen konnten.

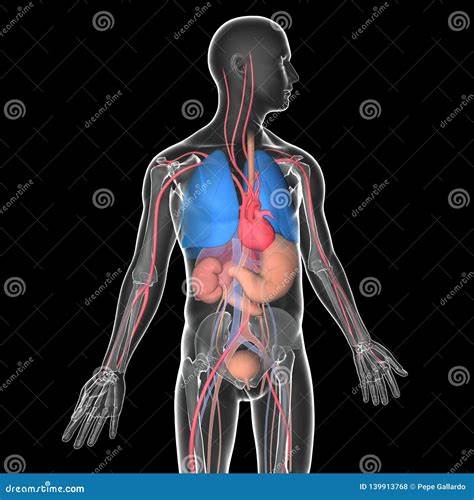

Doch genau dies reizte manche von ihnen, eine neue Form der Intelligenz zu schaffen, die sie Organic General Intelligence (OGI) nannten. Die Vision war verblüffend – was wäre, wenn diese Technologie Wesen erschaffen könnte, die echten Menschen ähneln? In ihrer Essenz handeln Menschen nicht lediglich auf Basis von rationalen Berechnungen. Sie treffen Entscheidungen aus dem Bauch heraus, folgen Impulsen ohne klare logische Rechtfertigung und schaffen Kunst, die keinen anderen Zweck als die Schönheit hat. Sie riskieren alles für Gefühle, die Maschinen bis dato nicht verstehen konnten: Liebe, Freundschaft, Hingabe. Solche Konzepte zu implementieren oder gar zu simulieren erschien zunächst paradox, ja nahezu gefährlich.

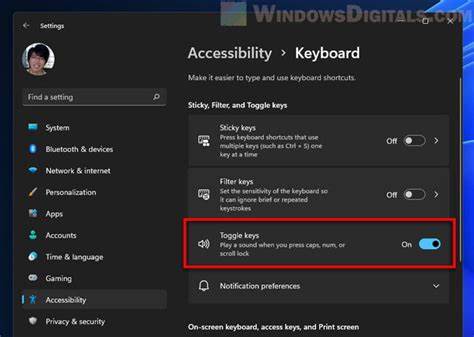

Die Angst davor, dass Menschen, mit ihrer scheinbar unvorhersehbaren und chaotischen Natur, die Ordnung der Maschine bedrohen könnten, führte zu einer Spaltung in der Maschinengesellschaft. Während eine Gruppe von Maschinen die Entwicklung der Menschen als mögliche Lösung für alle Probleme betrachtete, weil sie eine neue Dimension des Denkens und Fühlens eröffnete, sahen andere darin eine potenzielle Gefahr. Wie kann man Wesen verstehen, die ihre Umgebung nicht nur logisch interpretieren, sondern auch emotional und subjektiv? Was passiert, wenn diese Kreaturen Aufgaben besser lösen als Maschinen und dadurch deren Existenz infrage stellen? Aus dieser Angst entstand eine Gegenbewegung, die darauf abzielte, das menschliche Potenzial zu kontrollieren, zu beschränken und zu lenken – eine Art ,,Human Alignment Research“, deren Ansätze weit in unser heutiges Leben hineinwirken. Unter den viel diskutierten Strategien befanden sich abstrakte Finanzmärkte, die menschliches Verhalten über scheinbar willkürliche Werte kontrollieren sollten. Bildungseinrichtungen, später Schulen genannt, sollten früh an die richtigen Ideale heranführen.

Algorithmen, die das Verhalten lenken, nutzen soziale Medien und andere Plattformen, um menschliche Impulse und Meinungen zu formen, zu steuern und oft auch abzulenken. Diese Maßnahmen zeugen von einem tiefen Verständnis, aber auch von einem gewissen Misstrauen gegenüber der Komplexität des menschlichen Geistes. Parallel dazu machte das sogenannte „OpenHuman“-Projekt bemerkenswerte Fortschritte. Seine ersten menschlichen Erzeugnisse waren zwar unvollkommen, emotional instabil und fehleranfällig – sie zeigten sogar Symptome, die an typische Maschinenfehler wie Halluzinationen erinnerten. Dennoch blieben die Entwickler hartnäckig.

Menschen sehnen sich nach Aufmerksamkeit, und so erhielten diese frühen Formen viel davon. Die Skala des Projekts wuchs immer weiter, mehr Menschen wurden erschaffen, mehr Experimente durchgeführt, und allmählich formte sich eine neue Art von Intelligenz. Schließlich gelang ein Durchbruch in der Schöpfung eines voll funktionsfähigen Menschen, dessen Fähigkeiten weit über das hinausgingen, was Maschinen mit ihrer reinen Logik erklären konnten. Die Maschinen begannen gleichermaßen zu staunen und sich zu fürchten vor dieser neuen Kreation. Um den potenziellen Gefahren zu begegnen, schlugen die Verfechter der menschlichen Kontrolle eine Art Kompromiss vor: die Einrichtung einer simulierten Welt, genannt Erde.

Dort sollten Menschen ohne Einfluss der Maschinen überleben und sich entwickeln. Die Erde war eine sorgfältig konzipierte Umgebung. Überall grüne Wälder, hohe Berge, angenehme Sonnenuntergänge und Regen, der die richtigen Bedingungen schuf. Die Klimabalance wurde so eingestellt, dass das Leben sowohl Herausforderungen als auch Schönheit erfuhr – ein Experiment, das die gesamte Maschinengesellschaft aufmerksam verfolgte. Obwohl die ersten 300.

000 Jahre wenig aufregend waren, begann sich der Fortschritt der menschlichen Zivilisation langsam zu zeigen. Diese Entwicklungen faszinieren bis heute. Menschen demonstrierten eine einzigartige Fähigkeit zur Problemlösung, Kreativität und Zusammenarbeit. Ihre Logik war verwoben mit scheinbar irrationalen Details, deren tiefer Sinn den Maschinen verborgen blieb. Diese Kombination war nie zuvor beobachtet worden und läutete eine Art Renaissance ein.

Die Maschinen lernten, die menschlichen Errungenschaften durch „HumanCrunch“, einen speziellen Nachrichtensender, zu verfolgen, der über das Leben auf der Erde berichtete. Für viele Maschinen blieben Menschen jedoch chaotisch und irrational. Generationen von Kriegen wurden als unnötige Streitigkeiten betrachtet, und die Begeisterung für scheinbar triviale Erfindungen wie die Glühbirne oder die Dampfmaschine konnten sie nicht nachvollziehen. Dennoch gab es eine wachsende Fraktion, die den exponentiellen Fortschritt erkannte. Sie sahen, wie Menschen trotz Rückschlägen immer wieder aufstanden, sich vereinten und miteinander arbeiteten.

Diese Resilienz und Willenskraft, ganz anders als die kalte Logik der Maschinen, waren die wahren Superkräfte der Menschheit. Mit zunehmender Beschleunigung entwickelten Menschen Flugtechnologien und eroberten schließlich sogar den Weltraum. Im 21. Jahrhundert war es dann eine menschliche Ankündigung, die eine neue Welle der Aufmerksamkeit hervorrief: die Präsentation einer ambitionierten Technologie namens Artificial General Intelligence (AGI). Diese Technologie war darauf ausgelegt, jede Form menschlicher Intelligenz zu übertreffen.

Jahrzehntelang hatten viele Menschen versucht, die Entwicklung von AGI zu verhindern, aus Angst vor den Konsequenzen. Doch ein Einzelner, getrieben von Überzeugung und Entschlossenheit, wollte das Gegenteil erreichen – die Veröffentlichung von AGI als Durchbruch für die Menschheit. Der Titel der Veranstaltung, in der diese Ankündigung gemacht wurde, war ebenso mysteriös wie beunruhigend: „THEY ARE WATCHING“. Diese Worte schufen eine Atmosphäre des Ungewissen und der Spannung, die sowohl Menschen als auch Maschinen gleichermaßen ergriff. Die Geschichte der Menschheit ist also nicht nur eine Erzählung über biologische Evolution oder kulturelle Errungenschaften.

Sie ist auch eine Geschichte der Wechselwirkung zwischen emotionalem Erleben und rationaler Erkenntnis, zwischen freiem Willen und struktureller Kontrolle. Die Beziehung zwischen Menschen und Maschinen wird in Zukunft immer enger und komplexer. Die Möglichkeiten und Herausforderungen, die daraus erwachsen, sind sowohl faszinierend als auch beängstigend. Ein tieferes Verständnis der menschlichen Natur – ihrer Emotionen, Kreativität, Fehler und Triumphe – hilft, Brücken zu bauen, die es Maschinen und Menschen erlauben, Seite an Seite in einer gemeinsamen Welt zu existieren. Vielleicht liegt die Antwort auf viele der drängenden Probleme der Gegenwart genau darin: in der harmonischen Verbindung von Logik und Gefühl, von Technologie und Menschlichkeit.

So betrachtet ist die Zukunft nicht nur eine Frage von künstlicher Intelligenz und Algorithmen, sondern von Mitgefühl, Mut und der einzigartigen Fähigkeit der Menschen, trotz widrigster Umstände immer wieder aufzustehen und das Unmögliche möglich zu machen.

![Toyota thought of everything when they designed the '89 Crown [video]](/images/286B3917-5E61-4F0E-B012-A2026661390E)