Die Fialka-Chiffriermaschine, ein ikonisches Produkt der sowjetischen Kryptografie, spielte eine entscheidende Rolle in der sicheren Kommunikation während des Kalten Krieges. Mit ihrem robusten mechanischen Design und ausgeklügelten Schlüsselsystemen war sie dazu bestimmt, streng vertrauliche Nachrichten vor unerwünschten Zugriffen zu schützen. Doch wie bei allen elektronischen Geräten besteht auch bei der Stromversorgung der Fialka das Risiko von elektromagnetischen Störungen, die als potenzielle Sicherheitslücke ausgenutzt werden können. Deshalb war die Entwicklung spezieller Stromversorgungseinheiten mit elektromagnetischer Verträglichkeits(EMV)-Störunterdrückung von großer Bedeutung, um die Versiegelung der sicheren Kommunikationskette zu gewährleisten.Die Standardstromversorgung BP-24, die ursprünglich für die Fialka genutzt wurde, erfüllte nur begrenzte Schutzfunktionen gegen sogenannte unerwünschte elektromagnetische Emissionen, im Westen oft unter dem Begriff TEMPEST bekannt.

Diese Emissionen können schadhafte Nebenwirkungen verursachen und ermöglichen es etwa im schlimmsten Fall, aus den Schwankungen von Betriebsströmen Rückschlüsse auf die verarbeiteten Daten ziehen zu können. Diese Sicherheitslücke wurde mit der Einführung einer speziell entwickelten EMV-gestützten Stromversorgung namens BPK-125 adressiert.Der BPK-125 Stromversorgungsunit wurde Mitte der 1960er Jahre in der Sowjetunion speziell für die Nutzung mit der M-125 Fialka entwickelt. Er ersetzte die BP-24 und war mit innovativen Gegenmaßnahmen gegen Nebenkanaldatenlecks ausgestattet, die in Russland unter dem Akronym PEMIN (ПЭМИН) bekannt sind – was für „unerwünschte elektromagnetische Störungen und Emissionen“ steht. Der BPK-125 besticht durch sein robustes, graues Metallgehäuse mit Hammerlackierung, das nicht nur mechanischen Schutz bietet, sondern auch elektromagnetische Abschirmungen begünstigt.

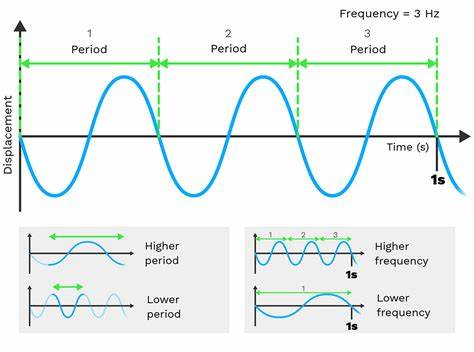

Das grundlegende Ziel des BPK-125 besteht darin, das Data-Leaking über die Stromleitungen der Maschine zu unterbinden. Das geschieht auf zwei wesentlichen Wegen: Zum Einen durch fünf schaltbare künstliche Lasten, von denen jede eine digitale Datenbit-Stelle simuliert, und zum Anderen durch das Einspeisen von breitbandigem Rauschrauschen in die 24-Volt-Versorgungsspannung. Dieses Rauschen maskiert kurzfristige Spannungsschwankungen, die beim Umschalten der elektromechanischen Teile, wie z. B. Solenoiden, auftreten.

Die Solenoide der Fialka werden genutzt, um Daten in Form von gelochten Papierstreifen zu kodieren. Da für jede Funktion eine unterschiedliche Anzahl von Solenoiden aktiviert wird, führte dies ohne Gegenmaßnahme zu variierenden Stromaufnahmen. So könnten differenzierte Stromprofile über einen Nebenkanal als Angriffspunkte dienen, um rückwirkend Daten zu rekonstruieren. Der BPK-125 versetzt deshalb die zur Zeit inaktiven Solenoide in den Zustand, dass sie durch Dummy-Lastwiderstände mit identischem elektrischen Verbrauch simuliert werden. Dadurch bleibt die Gesamtstromaufnahme der Maschine konstant, unabhängig vom im Ausdruck dargestellten Dateninhalt.

Die zweite wichtige Schutzmaßnahme besteht in der bewussten Einbringung von Störrauschen in die Stromversorgung, um sogenannte Schalttransienten zu kaschieren. Diese kurzen Spannungsspitzen, die sowohl durch das Schalten der Solenoide als auch durch andere elektromechanische Prozesse entstehen, können trotz künstlicher Lasten noch erkennbar sein. Das eingeleitete weißes Rauschen verwischt diese Schwankungen, sodass externe Beobachter nicht mehr zwischen echten Schaltvorgängen und Störsignalen unterscheiden können.Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten und Diagnoseinstrumente, begleitet von einer Frontbedienfläche mit Messinstrumenten und Kontrollknöpfen, mit denen die korrekte Funktion überwacht werden kann. Ein integriertes Voltmeter zeigt unter Normalbetrieb eine Spannung von 24 V Gleichstrom an, während durch das Drücken der Kontrollknöpfe Nebenwiderstands- und Rauschpegel überprüft werden.

Dabei signalisiert eine Lampe mit gezieltem Flackern den Betriebsstatus der simulierten Datenbits und der Stroboskop-Signale. So können Bediener erkennen, ob die TEMPEST-Maßnahmen ordnungsgemäß aktiv sind oder ob eventuell technische Probleme vorliegen.Im Inneren des Geräts finden sich eine Reihe von Elektronikmodulen, die auf einem großen Pertinax-Leiterplattenträger untergebracht sind. Hier sind sowohl der Spannungsregler für eine interne 18-Volt-Versorgung als auch die Rauschgeneratoren inklusive ihrer Leistungsverstärker zusammengesetzt. Der gesamte Aufbau ist so konzipiert, dass die 24-Volt-Schiene als Bezugspotential definiert und der Nullleiter geschaltet wird, was technisch zur Reduzierung von Störemissionen beiträgt.

Die einzelnen Dummy-Lastwiderstände sind als Array am oberen Rand der Leiterplatte untergebracht, was eine kompakte und übersichtliche Schaltung garantiert.Zur Inbetriebnahme des BPK-125 ist neben einer sorgfältigen Überprüfung der Spannungseinstellungen auf den Betriebsspannungsbereich auch das Verbinden dreier wesentlicher Kabel unerlässlich. Neben dem Haupt-Stromversorgungskabel gehören ein Datenkabel sowie das 24 V Gleichstrom-Zuleitungskabel zur Pflichtausstattung. Das Datenkabel ist dabei von besonderer Bedeutung, da es den 5-Bit-Datenstrom der Fialka überträgt und die Steuerung der künstlichen Lasten in der PSU ermöglicht. Dieses Kabel ist zudem mit einem integrierten Schalter ausgestattet, der das Vorhandensein der Verbindung signalisiert und dementsprechend die Ausgangsspannung freischaltet, um eine sichere Nutzung der TEMPEST-Maßnahmen zu garantieren.

Ohne dieses Kabel wird die Einheit nicht funktionieren, was zusammen mit der Tatsache, dass Fialka ohne diese Verbindung den Betrieb einstellt, die Sicherheitsarchitektur zusätzlich verstärkt.Der BPK-125 ist zudem mit einem besonderen Schutzmechanismus versehen, der die Auswahl am Spannungswahlregler vor Fehlbedienungen schützt. Ein Ring mit einem Exzenter sorgt dafür, dass die Einstellung auf die tatsächlich benötigte Netzspannung begrenzt und vor versehentlichen Verstellungen geschützt ist. Da die Fialka häufig in verschiedenen Ländern mit leicht unterschiedlichen Netzspannungen eingesetzt wurde, ermöglicht der 3-Positionen-Schalter darüber hinaus eine grobe Anpassung der Versorgungsspannung. Eine weitere Feineinstellung erfolgt über einen zehnstufigen Sekundärspannungswähler am Transformator.

Die Konstruktion des Gerätes erlaubt eine flexible Aufstellung der Stromversorgungseinheit, sodass sie sowohl links oder rechts neben der Fialka als auch auf einem Regal hinter der Maschine betrieben werden kann. Trotz aller Komplexität wird großen Wert auf eine einfache Bedienung und leichte Wartbarkeit gelegt. Die empfindlichen Kabel können im Gehäusefach aufbewahrt werden, wobei aber aufgrund des Alters der Geräte eine gewisse Vorsicht bei der Handhabung geboten ist.Schließlich war der BPK-125 aufgrund seiner technischen Leistungsfähigkeit und der TEMPEST-Gegenmaßnahmen nur in der Sowjetunion und Rumänien beziehungsweise Polen im Einsatz. In allen anderen Ostblockstaaten blieb das Vorgängermodell BP-24 weiterhin üblich.

Dies spiegelt die zeitgenössischen Unterschiede in der Bewertung von elektromagnetischen Sicherheitsrisiken wider. Doch selbst aus heutiger Sicht gilt der BPK-125 als ein frühes Meisterwerk der Sicherheits-Elektronik mit einem konsequenten Systemansatz zur Verhinderung von Datenlecks über physikalische Kanäle.Zusammenfassend zeigt die Entwicklung und das Design des BPK-125, wie ernst in strategisch sensiblen Bereichen elektromagnetische Störquellen als Risiko eingestuft wurden. Die Kombination von Kunstlastsimulation und aktiver Rauschüberlagerung stellt eine hochentwickelte Schutzmaßnahme dar, die bördelose Datenlecks zuverlässig zu verhindern vermag. Dadurch konnte die Fialka-Chiffriermaschine ihre Funktion als sicheres Kommunikationsmittel auch unter Bedrohung durch moderne Abhörmethoden erfüllen.

Die detaillierten Messmöglichkeiten erleichtern zudem Wartung und Sicherstellung der optimalen Funktion – essentielle Faktoren im Umfeld militärischer und diplomatischer Kommunikation.Die Erkenntnisse aus dem BPK-125 Projekt sind bis heute relevant und zeigen die Bedeutung von umfassenden Sicherheitskonzepten zum Schutz vor Nebenkanalangriffen, welche auch in der modernen Kryptografie und Elektronik eine entscheidende Rolle spielen. Die Sorgfalt und der technische Einfallsreichtum hinter diesen sowjetischen Entwicklungen zeugen von einer beeindruckenden Ingenieurskunst und verdeutlichen die langjährige Auseinandersetzung mit der Thematik der elektromagnetischen Sicherheit in Verbindung mit mechanisch-elektronischen Chiffriermaschinen.