Im modernen Bewusstsein gelten Bücher oft als wertvolle, fragile Kunstwerke, die sorgfältig behandelt werden müssen. Doch wenn wir einen Blick zurück in das Mittelalter werfen, offenbart sich ein völlig anderer Umgang mit Büchern. Mittelalterliche Leser küssten, beschmutzten und entstellten ihre Manuskripte nicht aus grobem Unwissen oder Nachlässigkeit, sondern aus einer tief verwurzelten kulturellen Praxis, die über das bloße Lesen hinausging. Lesen im Mittelalter war ein sozialer, taktiler und oft emotionaler Akt, der körperliche Nähe und Interaktion förderte. So wurden Bücher zu lebendigen Mittlern zwischen Menschen, Ideen und Gefühlen.

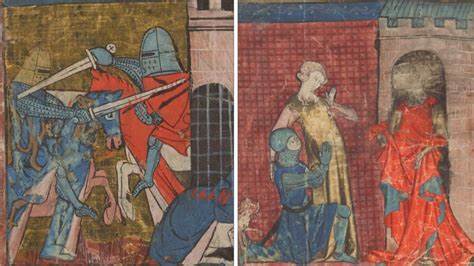

Die französischen mittelalterlichen Literaturwissenschaftler, insbesondere Henry Ravenhall von der University of California Berkeley, haben durch intensive Studien von illuminierten Manuskripten wie „Yvain, der Löwenritter“ von Chrétien de Troyes spannende Einblicke in diese Lesegewohnheiten gewonnen. Beim genaueren Betrachten der verschiedenartigen Spuren an mittelalterlichen Büchern wird deutlich, dass Leser mit Absicht bestimmte Bildfragmente verwischten oder Worte berührten, die für sie eine besondere Bedeutung hatten. Auffallend ist, dass häufig Gesichter oder symbolträchtige Gesten auf den Illustrationen beschädigt oder entfernt wurden, um eine bewusste ethische Stellungnahme auszudrücken. Dieses Verhalten war jedoch keineswegs eine Form von Respektlosigkeit gegenüber der Kunst oder dem Werk. Im Gegenteil, durch das Berühren und gar Verunstalten der Bilder festigten die Leser ihren ethischen Standpunkt, manifestierten ihren Glauben oder stellten einen sozialen Bezug her.

Bücher waren weit mehr als statische Textträger: Sie fungierten als „soziale Objekte“, die es erlaubten, innere Emotionen und gesellschaftliche Werte nach außen zu kehren. Auch wenn heute das Erscheinungsbild solcher kostbarer Manuskripte häufig als Abnutzung verstanden wird, wissen wir heute dank Ravenhalls Forschungen, dass viele dieser Spuren aktiver Ausdruck der Leser waren. Die Praxis der „defacement“ – das bewusste Entstellen von Illustrationen – diente dazu, bestimmte Figuren, die als moralisch negativ bewertet wurden, zu markieren oder abzulehnen. In Texten wie der „Romanze von Troy“ wurde zum Beispiel das Gesicht einer als negativ empfundenen Figur wie Helen von Troja wiederholt verunstaltet, während andere Charaktere dagegen verschont blieben. Diese markierten Fingerabdrücke sind Hinweise darauf, dass das Lesen im Mittelalter ein lebhaftes, emotional aufgeladenes Erlebnis war, das sozial eingebettet und durch körperliche Berührung ergänzt wurde.

Dies ist ein deutlicher Gegensatz zum oft isolierten und stillen Lesen heutiger Tage. Im Mittelalter waren viele literarische Werke, etwa die „Romanze der Rose“, Werke, die nicht nur einfache Geschichten erzählten, sondern ein breites kulturelles Erbe und ethische Dilemmata vermittelten. Leser nutzten solche Texte, um sich Gedanken über ein richtiges Leben, religiöse Werte und gesellschaftliches Verhalten zu machen. Gleichzeitig waren diese Bücher aufwändig illustriert und von hohem künstlerischem Wert, meist nur für einen privilegierten aristokratischen oder wohlhabenden bürgerlichen Leserkreis erschwinglich. Für diese kleine, gebildete Elite war der Besitz und die mehrfache Nutzung der Manuskripte ein Zeichen von Status, intellektueller Kultur und sozialem Austausch.

Die Lesesituation selbst war oft gemeinschaftlich und interaktiv: Ein Geistlicher oder gelehrter Lesender trug vor, während andere zuhörten und das Manuskript weitergaben. Dabei wurde das taktile Erleben mit dem Buch integraler Bestandteil des gemeinsamen Leseaktes. Es zeigt sich, dass mittelalterliche Leser eine andere Vorstellung von „Lesen“ hatten als wir heute: Nicht isolierte Rezeption, sondern soziales Zusammenkommen rund um das Buch war ausschlaggebend. Ein faszinierendes Beispiel findet sich in der Ambivalenz der Erzählung von „Yvain, dem Löwenritter“. Am Ende der Geschichte wird die Witwe des von Yvain getöteten Mannes – Laudine – im Manuskript besonders heftig entstellt.

Diese Erweiterung der Erzählung verdeutlicht den Konflikt zwischen einem für damalige Leser vielleicht erstrebenswerten Ende und der zwiespältigen Rolle der Frau, der jegliche Handlungsmacht abgesprochen wird. Durch die Beschädigung der Figur drückten Leser möglicherweise ihr Unbehagen oder eine kritische Haltung zu dieser Gewalt gegen weibliche Figuren und gesellschaftliche Normen aus. Dieses Beispiel macht deutlich, wie vielschichtig und komplex die Bedeutungen solcher Berührungen sein konnten. Wenn man diese Praxis mit modernen Lesergewohnheiten vergleicht, fällt auf, dass es paradoxerweise auch heute verschiedene Formen körperlicher und emotionaler Interaktion mit Texten gibt. Während unsere wertvollen Bücher kaum noch Spuren von Fingerabdrücken auf den Seiten tragen würden, nutzen wir digitale Endgeräte, um Texte zu scrollen, zu zoomen oder interaktiv zu reagieren.

Auch das Umblättern von Magazinen oder das Markieren von Textstellen hat eine lange Geschichte taktiler Lesekultur, die längst nicht erloschen ist. Der wichtige Unterschied besteht darin, dass der heutige Umgang mit Büchern häufig auf den Schutz vor Beschädigung ausgerichtet ist, während im Mittelalter das taktile Erleben selbst Teil der Lektüre war und als Verstärkung sozialer und ethischer Bindungen diente. Die Erforschung dieser Kultur öffnet damit ein neues Verständnis für die soziale Dimension des Lesens und zeigt auf, dass Bücher mehr waren als bloße Textträger – sie waren lebendige Kunstwerke, soziale Objekte und emotionale Wegbegleiter. Die bewusste Zerstörung oder Veränderung der Bilder muss demnach nicht als Destruktivität missverstanden werden, sondern als ein aktives und bedeutendes Mittel der Kommunikation und Identifikation. Insgesamt verdeutlicht die mittelalterliche Praxis des Bücherküssens, -beschmutzens und -entstellens eine andere, umfassende Wahrnehmung von Literatur, bei der das soziale Miteinander und die persönliche Identifikation mit dem Gelesenen eine zentrale Rolle spielten.

Das Verständnis dieser historischen Lesepraktiken kann uns inspirieren, heutige Lesekulturen differenzierter zu betrachten und den vielfältigen Sinngehalt von Büchern über das rein intellektuelle Erfassen hinaus zu schätzen.