In der heutigen digitalen Landschaft sind Datenbanken das Rückgrat zahlreicher Anwendungen und Geschäftsprozesse. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Systeme zu wählen, die nicht nur leistungsstark sind, sondern auch mit dem Wachstum und den sich verändernden Anforderungen Schritt halten können. Für viele war CockroachDB eine vielversprechende Lösung, insbesondere wegen ihrer horizontalen Skalierbarkeit und Mehrregionenfähigkeit. Doch in der Praxis zeigen sich manchmal Begrenzungen, die spätestens bei steigendem Datenaufkommen und zunehmender Komplexität neue Ansätze und Überlegungen erforderlich machen. Die Migration zu PostgreSQL wird in diesem Kontext für viele Organisationen interessant – aus technischen wie wirtschaftlichen Gründen und aufgrund der besonders vielfältigen Unterstützung durch das Ökosystem.

CockroachDB punktet mit einem verteilten Setup, das automatische Skalierung und hohe Verfügbarkeit ermöglicht. Gerade wenn Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO eine Speicherung in mehreren Regionen erforderlich machen, ist die verteilte Infrastruktur von Vorteil. Die Realität bei einigen Anwendungsfällen, so auch bei einem Beispielunternehmen, zeigte jedoch, dass diese Vorteile nicht immer die zusätzlichen Kosten und Komplexitäten rechtfertigen. Nahezu einfache Transaktionsanwendungen in einer einzelnen Region benötigen nicht zwangsläufig eine verteilte Datenbank. Die Kosten für CockroachDB hatten sich dort nach wenigen Jahren verfünffacht und lagen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Zudem traten technische Herausforderungen auf, die die Entwickler zu Umwegen zwangen. Ein kritisches Thema waren Migrationsprozesse innerhalb der Datenbank. Durch die Größe der Tabellen und Komplexität der Daten dauerte das Ausführen von Prisma-Migrationen mit CockroachDB häufig so lange, dass es zu Timeouts kam. Das führte wiederum zu manuellen Eingriffen und längeren Deployments, die das gesamte Entwicklerteam verlangsamten und unter Druck setzten. Im Gegensatz dazu zeigte PostgreSQL bei gleichen Datenstrukturen und vergleichbaren Migrationsversuchen eine deutlich bessere Performance, wodurch eine einfache Migration innerhalb von Sekunden möglich war.

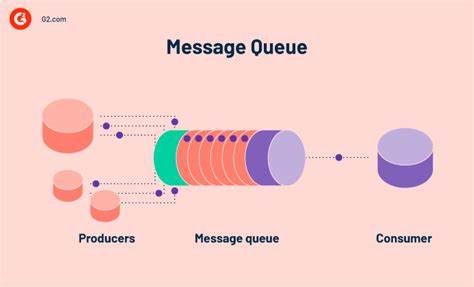

Solche operativen Verbesserungen sind für Unternehmen nicht nur Zeit-, sondern auch Kosteneinsparungen. Auch beim Daten-Extraktions- und Ladevorgang (ETL) offenbarten sich Schwächen. CockroachDB war bisher kaum mit ausgereiften ETL-Tools kompatibel. Die bis dato vorhandenen Lösungen wie der Airbyte-Connector befanden sich in einem frühen Entwicklungsstadium und wiesen Instabilitäten wie Speicherlecks auf. Das Hemmnis für reibungslose Datenpipelines führte zu weiteren Verzögerungen und erhöhter Fehleranfälligkeit.

Der Aufbau eines eigenen ETL-Prozesses wurde zu einer pragmatischen Lösung, um den Datenbestand in eine stabilere und besser unterstützte Umgebung zu überführen. Die Abfrageperformance war ein weiterer zentraler Faktor für die Entscheidung, PostgreSQL als Ziel zu wählen. Obwohl CockroachDB in Einzelfällen mit seinem eigenen Query-Optimizer schnellere Ergebnisse liefern konnte, zeigten umfangreiche reale Abfragen häufig das Gegenteil. Häufig durch ORM-Tools wie Prisma generierter komplexer SQL-Code führte auf CockroachDB zu teilweise enormen Laufzeitproblemen wegen ineffizienter Tabellen-Scans. PostgreSQL erwies sich hier als deutlich performanter, was sich in mehreren Szenarien mit Faktor zehn oder mehr an Zeitersparnis niederschlug.

Diese Beschleunigung wirkt sich unmittelbar auf die Reaktionsgeschwindigkeit der Anwendungen und damit auf die Nutzererfahrung aus. Auch aus Sicht der Entwicklertools und des täglichen Betriebs zeigte PostgreSQL zahlreiche Vorteile. Probleme beim Abbrechen laufender Anfragen, die bei einer verteilten Datenbank komplexer und riskanter sind, gehören bei PostgreSQL der Vergangenheit an. Entwickler können direkt über ihre vertrauten Clients wie TablePlus laufende Abfragen beenden, was Fehlbedienungen und Systemausfälle minimiert. Die Verwaltung von Indizes und die generelle Unterstützung im Ökosystem sind bei PostgreSQL reifer und bieten mehr Transparenz und Kontrolle.

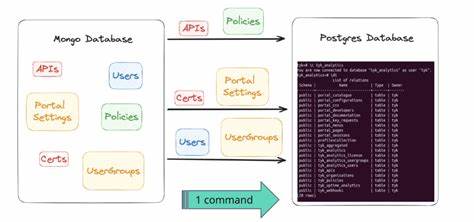

Nicht zu unterschätzen sind zudem infrastrukturelle Probleme, die mit Cloud-basierten CockroachDB-Setups verbunden sein können. Verbindungsabbrüche, etwa durch VPN- oder Tailscale-Probleme, traten bei einigen Nutzern immer wieder auf, was den Workflow und die Stabilität beeinträchtigte. Solche Störungen hatten bei PostgreSQL-Installationen keine nennenswerten Auswirkungen. Das macht eine selbst gehostete oder Cloud-PostgreSQL-Instanz mit stabileren Netzwerkverbindungen attraktiver für den produktiven Betrieb. Der eigentliche Migrationsprozess wurde von Entwicklern durch eine eigens programmierte ETL-Pipeline unterstützt.

Um die Unterschiede bei der Datenkodierung zwischen CockroachDB und PostgreSQL auszugleichen, mussten diverse Anpassungen in der Verarbeitung von JSON-Daten und Array-Typen vorgenommen werden. Der Datenexport erfolgte in Form von CSV-Streams, die dann effizient in PostgreSQL importiert wurden. Die Migration eines umfangreichen Datenbestands mit etwa 100 Millionen Zeilen konnte auf einer leistungsstarken Cloud-VM innerhalb von knapp 15 Minuten abgeschlossen werden, was eine äußerst kurze Downtime zur Folge hatte und einen reibungslosen Übergang ohne Datenverluste ermöglichte. Nach der erfolgreichen Migration wurden unmittelbar Verbesserungen bei der Performance und Betriebskosten festgestellt. Die durchschnittlichen Antwortzeiten der Anwendungen sanken um rund ein Drittel, und durch gezielte Optimierungen ließen sich weitere Geschwindigkeitssteigerungen erzielen.

Außerdem reduzierten sich die Betriebskosten signifikant, was sich positiv auf die Gesamtwirtschaftlichkeit des Systems auswirkte. Die Geschichte dieses Wechsels von CockroachDB zu PostgreSQL unterstreicht, wie wichtig es ist, nicht nur auf Marketingversprechen von Datenbankanbietern zu vertrauen, sondern das eigene Anwendungsmuster und Wachstum exakt zu analysieren. Die leistungsfähige und flexible PostgreSQL-Plattform bietet dabei durch die große Community, zahlreiche Werkzeuge und vor allem hochwertige Performance für die allermeisten Anwendungsfälle eine hervorragende Basis. Wer vor ähnlichen Herausforderungen steht, sollte neben den technischen Voraussetzungen auch die langfristigen Betriebskosten und die Unterstützung durch Tools sowie Community bewerten. Ein sauber geplantes Migrationsteam, das auf fundierte Tests setzt und dabei moderne Techniken wie Streaming CSV-Importe und Schema-Analysen nutzt, legt den Grundstein für eine erfolgreiche Umstellung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PostgreSQL in vielen Szenarien nicht nur eine kostengünstigere Alternative zu verteilten Datenbanken darstellt, sondern auch in puncto Performance, Entwicklerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit Maßstäbe setzt. Die Migration kann kurzzeitig Aufwand bedeuten, lohnt sich jedoch schnell durch Einsparungen und Flexibilisierung. Unternehmen, die offen für solche Veränderungen sind und bereit sind, ihre Systeme mutig weiterzuentwickeln, profitieren langfristig von robusten, schnellen und wirtschaftlichen Datenplattformen.