PostgreSQL gilt seit vielen Jahren als eine der robustesten, zuverlässigsten und leistungsfähigsten relationalen Open-Source-Datenbanken der Welt. Für viele Anwendungen ist es die ideale Lösung: leistungsstark, flexibel und mit einem großen Ökosystem. Doch stellt sich immer öfter die Frage, wann PostgreSQL nicht mehr ausreicht und welche Alternativen es in solchen Fällen gibt. Ein oft missverstandener Begriff ist hierbei „Sharding“. Zahlreiche Entwickler und Unternehmen glauben, dass Sharding automatisch Verteilung gleichbedeutend macht – doch das ist ein Irrtum, der bei großen und skalierungskritischen Systemen fatale Folgen haben kann.

Um das zu verstehen, lohnt sich ein genauerer Blick darauf, wie Sharding funktioniert, welche Grenzen es hat und weshalb echte verteilte Systeme eine ganz andere Kategorie darstellen. Außerdem wird erläutert, warum manche Anbieter wie Citus nur eingeschränkte ACID-Garantien bei verteilten Transaktionen bieten und was das konkret für die Zuverlässigkeit und Konsistenz der Daten bedeutet. Sharding als Konzept erscheint zunächst simpel und verlockend. Anstatt alle Daten in einem einzigen, monolithischen Datenbankserver zu verwalten, werden Daten in kleinere Teile – Shards – aufgeteilt und jeweils auf unterschiedlichen Servern gespeichert. Die Shards basieren meist auf Schlüsselbereichen oder anderen Partitionierungsmechanismen.

Eine zusätzliche Koordinationsschicht sorgt dafür, dass Anfragen zum richtigen Shard weitergeleitet werden. Hierdurch wird versucht, Skalierbarkeit durch horizontale Verteilung zu erreichen, denn im Prinzip kann man durch Hinzufügen weiterer Shards die Arbeitslast verteilen. Das Problem dabei: Die einzelnen PostgreSQL-Instanzen innerhalb eines solchen Setups kennen sich häufig nicht gegenseitig und kommunizieren auch nicht direkt miteinander. Sie agieren isoliert voneinander. Auf den ersten Blick klingt das vielversprechend, doch sobald eine Transaktion mehrere Shards betrifft, kommen schnell komplexe Probleme zum Vorschein.

PostgreSQL ist bekannt für seine garantierten ACID-Eigenschaften, die Transaktionen sicher, konsistent und zuverlässig machen. Diese Eigenschaften gewährleisten, dass entweder alle Teile einer Transaktion erfolgreich ausgeführt werden oder gar keine. Ebenso wichtig ist die Isolation, die sicherstellt, dass parallele Transaktionen sich nicht gegenseitig beeinflussen und stets ein konsistenter Datenstand sichtbar ist. Doch bei verteilten Systemen mit mehreren Shards ändert sich das Bild dramatisch. Die fehlende gemeinsame Kommunikation und Koordination erschwert vor allem das Einhalten einer globalen Konsistenz und insbesondere die Isolation über mehrere Shards hinweg.

Der Two-Phase Commit (2PC) wird hierbei als Standardprotokoll für atomare Commit-Vorgänge verwendet. 2PC garantiert, dass entweder alle beteiligten Shards ihre Änderungen übernehmen oder keine. Diese atomare Commit-Eigenschaft ist essenziell für die Konsistenz, doch der Haken liegt bei der Isolation: 2PC sorgt nicht dafür, dass alle Teilnehmer den gleichen konsistenten Zustand zu einem Zeitpunkt sehen. Vielmehr kann es passieren, dass einzelne Shards ihre Änderungen früher sichtbar machen als andere. Dadurch entstehen zeitweilige Inkonsistenzen, die sich als „eventuelle Konsistenz“ äußern.

Ein anschauliches Beispiel verdeutlicht dieses Problem: Alice besitzt zwei Bankkonten, jeweils auf unterschiedlichen Shards gespeichert. Sie überweist 50 Euro von Konto X zu Konto Y. Die Transaktion wird mit 2PC koordiniert und zwingt alle beteiligten Shards zur atomaren Bearbeitung. Dennoch sieht ein Dritter, etwa Alices Ehemann Bob, während des Ablaufs eine zwischengespeicherte Silens von 150 Euro Gesamtguthaben statt der korrekten 200 Euro. Das liegt daran, dass ein Shard bereits den Betrag reduziert hat, der andere die Gutschrift aber noch nicht vorgenommen wurde – Bob liest also einen temporär inkonsistenten Datenstand.

Erst nach Abschluss des gesamten Commit-Prozesses sind die Daten wieder konsistent. Diese Einschränkung resultiert daraus, dass es keine verteilte Snapshot-Isolation gibt, die dafür sorgen würde, dass alle Shards zu einem bestimmten Zeitpunkt die selben Daten sichtbar machen. Ein verteiltes Snapshotmanagement ist jedoch komplex und mit deutlichen Performanceeinbußen verbunden. Die so entstehenden schwächeren Isolationsebenen wie Read Committed, die bei verteilten sharded Systemen wie Citus zum Einsatz kommen, erhöhen daher signifikant die Gefahr von Anomalien und unerwartetem Verhalten im Anwendungscode. Citus, eine beliebte Erweiterung für PostgreSQL, wird häufig angeführt, wenn es um Sharding geht.

Es ist einfach zu nutzen und wird deshalb oft als eine praktikable Lösung für skalierende PostgreSQL-Systeme gesehen. Dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass Citus bei Multi-Shard-Transaktionen nicht vollständig ACID-konform ist. Sowohl die offiziellen Dokumentationen als auch Forschungsarbeiten unterstreichen, dass Citus bei mehr als einem Shard standardmäßig nur Read Committed Isolation unterstützt und keine vollständige verteilte Snapshot-Isolation bietet. Die atomare Commit-Garantie wird zwar gegeben, doch Isolation bleibt auf schwächeren Leveln, sodass unerwünschte Effekte wie inkonsistente Lesewerte oder sogenannte „Phenomena“ auftreten können. Das wird leider in vielen Anwendungsfällen nicht deutlich kommuniziert und führt zu falschen Sicherheitsannahmen.

Die Gründe für diese Designentscheidungen sind nicht nur technischer Natur, sondern auch wirtschaftlicher: Distributed Snapshot-Isolation ist teuer und verursacht zusätzlichen Overhead bei Netzwerkkommunikation und Synchronisation. Das führt langfristig zu längeren Antwortzeiten und begrenzter Skalierbarkeit. In umgekehrter Richtung ist es auch eine Frage der erreichbaren Durchsatzraten – je höher die Isolation, desto geringer oft die mögliche Performance. Dies wird in der Datenbankforschung schon lange debattiert und spiegelt den zwiespältigen Kompromiss zwischen Performance und Korrektheit wider. Darüber hinaus bringen Distributed SQL-Datenbanken wie YDB eine neue Perspektive: Sie verfolgen das Ziel, echte ACID-Transaktionen auf verteilten Daten zu ermöglichen, ohne Einbußen bei Latenz und Verfügbarkeit in Kauf nehmen zu müssen.

YDB zeichnet sich durch eine verteilte Architektur aus, die strikte Konsistenz, hohe Verfügbarkeit und skalierbare Transaktionen unterstützt. Dabei setzen solche Systeme oft auf eigene Protokolle und moderne Technologien, die 2PC-ähnliche Verfahren durch effizientere Mechanismen ersetzen und so verteilte Snapshot-Isolation mit vertretbarem Aufwand realisieren. Auf diese Weise liefern sie ein konsistentes Bild über alle Knoten hinweg und minimieren die Risiken inkonsistenter Zustände. Ein häufiger Kritikpunkt an verteilten Transaktionen ist deren vermeintlich hoher Aufwand, insbesondere die Netzwerk-Roundtrips (RTT) und diskbasierte Operationen. Doch in der Praxis gibt es interessante Erkenntnisse: Moderne Infrastrukturen in Rechenzentren zeichnen sich durch extrem niedrige Latenzen aus.

Innerhalb eines Rechenzentrums oder sogar in kombinierten mehreren Availability Zones betragen RTT-Werte oft nur wenige Millisekunden oder sogar Mikrosekunden. Somit relativieren sich die Performance-Einbußen durch verteilte Transaktionen und 2PC deutlich. In vielen realen Anwendungen sind Unterschiede im zweistelligen Millisekundenbereich akzeptabel, wenn dadurch starke Konsistenz gewährleistet wird. Daraus folgt, dass sich das frühere Denken „verteilte Systeme sind langsamer und unzuverlässiger“ nicht mehr blind übertragen lässt. Letztendlich steht jeder Entwickler und Architekt bei wachsendem Datenvolumen und zunehmenden Anforderungen an Verfügbarkeit und Skalierbarkeit vor einer schweren Entscheidung.

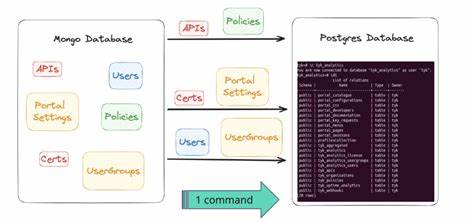

PostgreSQL überzeugt als monolithische Lösung in Hinblick auf Stabilität und Performance, stößt aber bei sehr hohem Write-Load oder bei Anwendungsszenarien, die echte Globaltransaktionen erfordern, an Grenzen. Sharding mit Tools wie Citus kann vertikale Grenzen aufbrechen, bringt jedoch Herausforderungen bei der Datenintegrität und Isolation mit sich, die für manche Anwendungen kritisch sind. Der Einsatz einer echten verteilten SQL-Datenbank mit ACID-Garantien auf Multi-Shard-Ebene stellt dagegen eine zukunftssichere, wenn auch komplexere Alternative dar. Diese Systeme ermöglichen Skalierung und Replication bei gleichzeitiger Wahrung der Transaktionssicherheit. Natürlich ist hier die Architektur anspruchsvoller, ebenso der Betrieb, doch die Vorteile zeigen sich insbesondere bei global verteilten Anwendungen, Banken, Telekommunikation und anderen kritischen Einsatzfeldern.

Es ist unerlässlich, die eigenen Anwendungsanforderungen genau zu analysieren. Muss das System tatsächlich strikte ACID-Garantien für Multi-Shard-Transaktionen liefern oder kann man mit eventual consistency leben? Sind die auftretenden Inkonsistenzen verkraftbar oder riskieren sie finanzielle Schäden? Wie wichtig ist Latenz und welche Performance-Ansprüche bestehen? Die Antworten entscheiden über die Wahl von PostgreSQL, Citus oder vollwertigen verteilten Datenbanksystemen. In der Welt moderner Datenbanktechnologien gilt: Sharding ist nicht gleich verteilt. Nur weil Daten horizontal fragmentiert sind, heißt das nicht, dass alle Eigenschaften einer verteilten Datenbank automatisch erfüllt werden. Hier bedarf es einer sorgfältigen Abwägung zwischen technischen Voraussetzungen, Geschäftsanforderungen und Risiken.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass PostgreSQL weiterhin exzellent ist, aber seine Grenzen hat. Für Anwendungen, bei denen Konsistenz über mehrere Datenpartitionen absolut unerlässlich ist, sind konsequent verteilte Systeme empfehlenswert, die echte Distributed ACID-Transaktionen bieten. Für Anwendungsfälle, bei denen Skalierbarkeit im Vordergrund steht und eine gewisse Inkonsistenz toleriert wird, können Sharding-Ansätze wie Citus durchaus sinnvoll sein – solange die Entwickler die zugrundeliegenden Kompromisse verstehen und entsprechend vorsichtig planen. Ein fundiertes Wissen über die Unterschiede zwischen Sharding und verteilten Systemen hilft dabei, teure Fehler zu vermeiden und sichere, performant skalierbare Anwendungen zu entwickeln, die mit den heutigen Anforderungen an verteilte Datenverarbeitung Schritt halten können.