Die Welt der Mikroelektronik ist geprägt von einer Vielzahl an Speicherchips, deren Kompatibilität und Verhalten sich oft subtil unterscheiden. Gerade bei preiswerten DIY-Programmierprojekten, wie zum Beispiel dem Einsatz eines auf Arduino UNO basierenden Programmers, kann der Umgang mit verschiedenen SPI Flash Speichern durchaus zur Herausforderung werden. Ein besonders gutes Beispiel hierfür sind die Macronix MX25L-Serie Chips, insbesondere der MX25L6406E. Trotz ähnlicher elektrischer Parameter und Standards verweigern diese Chips oft die Zusammenarbeit mit dem UNO Programmer, was nicht nur Verwirrung stiftet, sondern auch längere Fehlersuche erfordert. Der Kern der Problematik liegt nicht alleine in der Mikrochip-Technik selbst, sondern in der komplexen Interaktion zwischen Hardwarekonfiguration, Leitungslänge und elektrischen Signalparametern.

Obwohl viele SPI Flash Chips aus der 25er-Serie grundsätzlich austauschbar sind und sich durch ähnliche Pinbelegungen auszeichnen, zeigen sich beim Noungang mit dem Maconix-Spezialisten erhebliche Differenzen. Zu Beginn der Untersuchung stellten erfreuliche Testergebnisse mit Winbond 25Q128FVSG Chips einen Maßstab dar, doch beim Versuch, diesen Vorgang auf den Macronix MX25L6406E zu transferieren, traten unerwartete Fehler auf. Trotz identischer Pinbelegung und theoretisch kompatibler Spannungsbereiche verweigerte der UNO Programmer die Erkennung des Speichers. Das erste naheliegende Problem waren somit weder Kontaktfehler noch Oxidationen an den Pins, sondern vielmehr ein unerwartetes Verhalten im Zusammenspiel der Signale. Um der Ursache näherzukommen, wurde ein dedizierter Adapter, der einen SOP8-DIP8 Übergang darstellt, verwendet, wobei zudem resistive Spannungsteiler implementiert wurden, um die Pegel für den 3,3-Volt-Bereich anzupassen.

Dennoch zeigte die Programmierumgebung flashrom bei der Initialisierung die Meldung, dass kein EEPROM oder Flash erkannt wurde. Diese Sackgasse veranlasste eine genauere Analyse der Spannungsversorgung. Spezifikationen geben einen Betriebsspannungsbereich von 2,7 bis 3,6 Volt vor, doch einfache Widerstandsteiler sind für die Stromversorgung ungeeignet, da der programmierbare Strom während Schreibvorgängen laut Hersteller bis zu 20 mA erreichen kann – ein Wert, der Leitungs- und Lastwiderstände im Rahmen kleiner Schaltungen überschreitet. Eine pragmatische Lösung bestand darin, durch das Einfügen eines Diodens in Serie mit der VCC-Leitung die Versorgungsspannung etwas zu reduzieren. Dies senkte die Spannung von 3,3 auf etwa 2,9 Volt, was den Betrieb jedoch weiterhin im zulässigen Bereich beließ.

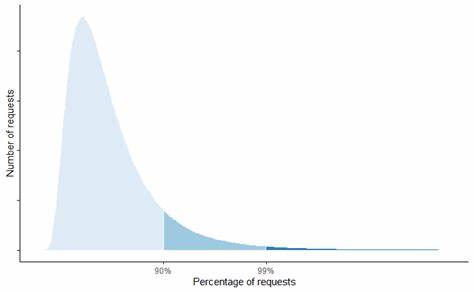

Als Folge davon gelang es erstmals, den Chip zu erkennen. Die flashrom-Software antwortete mit der Identifikation mehrerer möglicher Modelle, unter denen die MX25L6406E/MX25L6408E-Serie korrekt angegeben war, was es ermöglichte, mit der richtigen Modellangabe das Flashing zu starten. Trotz dieses Fortschritts blieben Probleme beim Schreiben bestehen. Das Verifizieren des Inhalts nach der Programmierung zeigte eine sehr hohe Fehlerquote, was darauf hindeutete, dass die Speicherchips in einen undefinierten Zustand versetzt wurden. Dieses Verhalten rief die Frage hervor, ob eventuell Signalübersprechen, Timing-Probleme oder elektrische Transienten die Ursache für das Fehlverhalten sein könnten.

Hier erwies sich die Länge der Verbindungsleitungen als entscheidender Faktor. Die UNO-Platine ist auf einen stabilen Betrieb mit kurzen Leitungen ausgelegt. Werden jedoch längere Kabel verwendet oder unsauber geschirmte Leitungen, wirken sich parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten auf die Signalform aus, was zu Fehldaten beim Programmieren führt. Um dies zu untersuchen, kamen Schaltungen mit zusätzlichen Widerständen in den Signalleitungen wie SCK und MOSI zum Einsatz. Indem der Widerstand auf bis zu 2000 Ohm erhöht wurde, reduzierten sich Störungen und unerwünschte Reflexionen auf der Leitung.

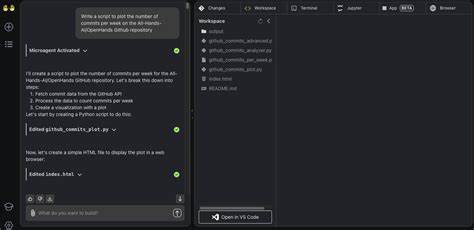

Interessanterweise war dabei entscheidend, wo genau diese Widerstände platziert wurden. Nur wenn sie nah am Arduino-Ausgang lagen, konnte eine erfolgreiche Fehlererkennung und teilweise fehlerfreies Auslesen erreicht werden. Wenn sie wiederum näher am Speicherchip lagen, verlor der Programmer die Verbindung komplett. Eine methodische Absicherung dieser Erfahrungen erfolgte durch doppelte Lesedurchgänge und ein Python-Skript namens compare.py, das die Dateien auf Byteebene verglich und die Anzahl fehlerhafter Bytes statistisch aufbereitete.

Der Vergleich zeigte trotz der Optimierungen immer noch eine Fehlerquote um 2,38 Prozent an – ein Wert, der für stabile Anwendungen nicht akzeptabel ist, jedoch eine signifikante Verbesserung gegenüber der vorherigen Situation darstellt. Diese Erkenntnisse ermöglichen wichtige Schlussfolgerungen für den Entwickler oder Bastler, der mit dem Arduino UNO Programmierer an Linux- oder Windows-Systemen arbeiten möchte. Die Kompatibilität der SPI Flash Chips hängt nicht nur von der korrekten elektrischen Anbindung ab, sondern auch von einer sauberen und kurzen Signalführung, einer optimalen Versorgungsspannung und ggf. der Anpassung der Signalpegel durch Widerstände nahe am Controller. Für ärmere Signale oder längere Leitungen ist zudem ein detailliertes Modell der Schaltung hilfreich, wie etwa mit Programmen wie Quite Universal Circuit Simulator, um Kapazitäten, Induktivitäten und Spannungsabfälle zu simulieren und die optimale Leitungsführung festzulegen.

Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass zu stark vereinfachte Versorgungslösungen, wie reine Widerstandsteiler zur Spannungssenkung, nicht ausreichen, und stattdessen stabilisierte DC-DC Spannungswandler oder seriell eingebaute Dioden zur Spannungsabsenkung zum Einsatz kommen sollten. Die Einbindung solcher Komponenten schützt den Speicherchip vor Überstromrisiken und instabilen Spannungsspitzen. Für das künftig reibungslosere Flashen von Macronix SPI Speichern mit einem Arduino-basierten Programmer sollte daher die Praxis angepasst, auf stabile und kurze Verbindungen geachtet und Tests mit Spannungsanpassungen durchgeführt werden. Weiterhin kann die Firmware des Programmers und die Version der Flash-Software wichtige Rollen spielen und sollten aktuell gehalten werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erweiterung des unterstützten Mikrochip-Portfolios um Macronix Speicher zwar mit Hürden verbunden ist, jedoch durch ein tiefergehendes Verständnis der Hardware, gezielte elektrische Anpassungen und Softwareparameter eine individuelle und kostengünstige Lösung für viele Anwender darstellt.

Das Wissen darum, dass eine zu lange Verkabelung oder eine ungenügende Spannungsversorgung verhindern kann, dass ein Chip erkannt oder beschrieben wird, hilft bei der Fehlerdiagnose erheblich. Der Weg vom vollständigen Unverständnis zur erfolgreichen Kommunikation mit dem Macronix MX25L6406E zeigt eindrucksvoll die Bedeutung der systematischen Fehleranalyse und des interdisziplinären Vorgehens zwischen Elektronik, Programmierung und Messtechnik. Für alle Technikbegeisterten im Bereich Mikrocontroller- und Speicherschaltungen stellt dies eine spannende Herausforderung dar, deren Lösung sich in funktionsfähigen Schaltungen und verbessertem Know-how niederschlägt. So erweitern Bastler und Entwickler nicht nur den Kreis der kompatiblen Bauteile, sondern erlangen auch ein tieferes Verständnis für das Zusammenspiel von Hard- und Software bei der Speicherprogrammierung.