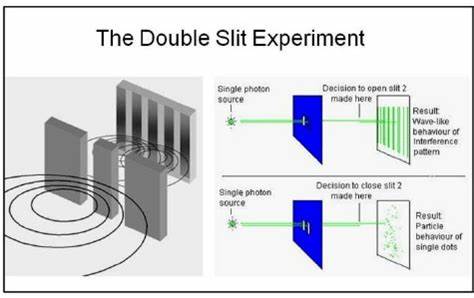

Das Doppelspaltexperiment ist ein ikonisches Experiment der Quantenphysik, das die Wellennatur von Teilchen wie Elektronen oder Photonen hervorhebt und gleichzeitig die fundamentale Rolle des Beobachters aufzeigt. Wenn einzelne Teilchen durch zwei Spalte geschickt werden, erzeugen sie ein Interferenzmuster, das an Wellen erinnert. Sobald allerdings ein Messgerät oder ein Beobachter den Weg – also durch welchen Spalt das Teilchen ging – bestimmt, verschwindet das Interferenzmuster und es entsteht ein Muster, das typisch für Teilchen ist. Diese Dynamik macht das Doppelspaltexperiment zu einem beliebten Rahmen für Diskussionen über Quantenmessung, Realität und Beobachtung. Doch warum kann man genau mit diesem Experiment nicht direkt das Gedächtnis eines Beobachters testen? Die Frage ist vielschichtig und berührt sowohl experimentelle als auch philosophische Aspekte der Quantenmechanik.

Eine zentrale Ursache liegt bereits in der Definition, wann ein Messprozess als vollständig abgeschlossen gilt und wie Information in einem Quantensystem erhalten oder zerstört wird. Im Fall des Doppelspaltexperiments ist die sogenannte „Welcher-Weg-Information“ entscheidend. Sobald diese Information aufgezeichnet oder im Umfeld so modifiziert wird, dass sie prinzipiell auslesbar ist, kollabiert die Wellenfunktion des Teilchens; das Interferenzmuster verschwindet. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Bewusstseins- oder Gedächtnisinhalte eines menschlichen Beobachters eine weitere Ebene darstellen, die physikalisch nicht direkt zugänglich ist. Die Messumgebung beeinflusst das Quantensystem unabhängig davon, ob der menschliche Beobachter später bewusst eine Erinnerung an die Messung bildet oder nicht.

Das bedeutet: Wenn die „Welcher-Weg-Information“ technisch erfasst wurde, hat das System bereits im physikalischen Sinne reagiert – unabhängig davon, ob der Beobachter sich aktiv an diese Messung erinnert. Die Debatte, ob Bewusstsein oder Erinnerung den Kollaps der Wellenfunktion beeinflussen, ist eng mit dem Gedankenexperiment „Wigners Freund“ verbunden. Dort wird angenommen, dass ein Beobachter innerhalb eines abgeschlossenen Systems eine Messung vornimmt und diese Information in seinem Bewusstsein gespeichert ist. Von einem außenstehenden Betrachter aus gesehen ist das System noch quantenzuständig. Ob der Bewusstseinszustand des inneren Beobachters tatsächlich den Kollaps bewirkt, bleibt ungeklärt und ist Gegenstand intensiver Forschung und Diskussion.

Das direkte Testen von menschlichem Gedächtnis mit dem Doppelspalt wäre daher problematisch, da physikalisch entscheidend ist, ob die Information bereits objektiv aufgezeichnet wurde, nicht ob sie im Gehirn des Menschen abrufbar ist oder nicht. Gemäß der Standardinterpretation der Quantenmechanik genügt der physikalische Zustand der Messapparatur, der die Weginformation enthält, für den Kollaps. Ein bloßes Vergessen oder Nicht-Abfrufen der Information durch den Menschen würde das Zustandssystem nicht mehr zurück in einen Überlagerungszustand versetzen. Experimentell ist die Mensch-Messgerät-Kombination komplex umzusetzen, weil das Aufzeichnen, Speichern und Erinnern von Quanteninformation bei Menschen auch mit biologischen Prozessen verbunden ist, die weit von einfachen technischen Systemen entfernt sind. Die Quanteneffekte selbst unterliegen jedoch klaren physikalischen Regeln und sind nicht direkt von subjektivem Bewusstsein abhängig.

Das führt zu einer Spannung zwischen physikalischem Messprozess und der psychologischen Ebene von Erinnerung und Bewusstsein. Einige interpretative Ansätze der Quantenmechanik, wie die Bewusstseins-basierte Kollaps-Theorie oder der Many-Worlds-Interpretation, versuchen genau hier unterschiedliche Antworten zu geben. Doch bislang hat keine Theorie eine allgemein anerkannte experimentelle Validierung erhalten, die das Gedächtnis eines Beobachters als direkten Einfluss auf das Messergebnis zeigt. Deshalb sind Experimente, die versuchen, mittels des Doppelspaltexperiments die Speicherfähigkeit oder das Erinnerungsvermögen eines Beobachters zu prüfen, bislang nicht realisiert worden. Darunter leidet auch die praktische Machbarkeit: Es ist äußerst schwierig, den quantenmechanischen Zustand so zu kontrollieren, dass er ausschließlich von der Erinnerung eines Menschen beeinflusst wird, während alle anderen Messinformationen verborgen bleiben.

Ein großer Teil der Quantenmessungen erfolgt auf Grundlage physikalischer Apparaturen mit klar definierten Zuständen und Aufzeichnungen, während menschliches Gedächtnis ein hochkomplexes, biologisches System ist, das nicht mit einem simplen Messgerät vergleichbar ist. Fazit ist, dass die Grenze zwischen physikalischem Informationsverlust und psychischem Vergessen fundamental verschieden sind. Während der physikalische Kollaps der Wellenfunktion von objektiv messbaren Größen abhängt, ist die Erinnerung eines Beobachters nicht direkt als quantenmechanische Variable zugänglich. Deshalb kann das Doppelspaltexperiment zwar zeigen, wie Messung die Quantennatur beeinflusst, jedoch nicht den Zustand oder das Erinnerungsvermögen des Beobachters selbst messen. Durch künftige Fortschritte in der Quanteninformationstheorie und Neurowissenschaften könnten sich neue Perspektiven ergeben, die das Zusammenspiel von Bewusstsein und Quantenmessung tiefer erforschen.

Bis dahin bleibt die Erinnerung des Beobachters eine nicht direkt quantenmechanisch messbare Größe, die das Doppelspaltexperiment nicht direkt erfassen kann.