Die Auswirkungen des Klimawandels sind unbestreitbar und zunehmend spürbar. Hitzeextreme, Dürren und andere Wetterphänomene treten häufiger und intensiver auf als zuvor, wobei besonders vulnerable Regionen oft die Hauptlast tragen. Doch wer trägt die größte Verantwortung für diese Entwicklungen? Neueste Forschungen zeigen deutlich, dass wohlhabende Bevölkerungsgruppen weltweit in einem unverhältnismäßig hohen Maß zu Treibhausgasemissionen beitragen – und damit Klimaextreme maßgeblich mitverursachen. Diese Erkenntnis wirft wichtige Fragen in Bezug auf Klimagerechtigkeit, politische Verantwortung und Lösungsansätze auf. In den letzten Jahrzehnten haben zahlreiche Studien auf die ungleiche Verteilung der Emissionen hingewiesen.

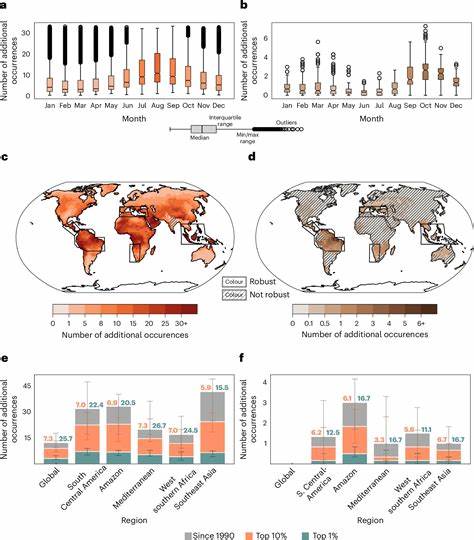

Während die ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung nur einen kleinen Bruchteil der globalen Emissionen verursacht, sind die reichsten zehn Prozent für beinahe die Hälfte der Emissionen verantwortlich. Dieser enorme Unterschied spiegelt sich nicht nur in absoluten Zahlen wider, sondern auch darin, wie sich Emissionen regional und gesellschaftlich entfalten. Die Emissionen der Reichen resultieren dabei sowohl aus ihrem privaten Konsum als auch aus Investitionen in verschiedene Produktionssektoren, die oft weitreichende Umweltauswirkungen nach sich ziehen. Die Folge dieser Ungleichheit ist, dass Klimaextreme wie außergewöhnliche Hitzeperioden oder schwere Dürreereignisse in Regionen, die oft selbst nur sehr geringe historische Emissionen aufweisen, verstärkt auftreten. Besonders betroffen sind hierbei Gebiete in Südamerika, Afrika und Teilen Asiens, wo geringe Anpassungsressourcen die Risiken zusätzlich verschärfen.

Dies führt zu einer doppelten Ungerechtigkeit: Diejenigen, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, erleiden die gravierendsten Folgen. Moderne Forschungsansätze haben die Möglichkeit geschaffen, Emissionen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen präzise zuzuordnen und ihre direkten Auswirkungen auf das Klima quantitativ zu analysieren. Durch die Kombination von Wohlstands- und Emissionsdaten mit komplexen Klimasimulationen lässt sich nachvollziehen, wie stark die Emissionen bestimmter Gruppen zu globalen Durchschnittstemperaturen und regionalen Klimaextremen beitragen. Dabei wurde ermittelt, dass die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung etwa 65 Prozent des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur seit 1990 verursacht haben. Noch drastischer sind die Werte bei den Top 1 Prozent oder sogar den Top 0,1 Prozent, deren individuelle Emissionsrate ein Vielfaches des Durchschnitts ausmacht.

Diese Überproportionalität zeigt sich nicht nur in der globalen Temperaturerhöhung, sondern auch in der Häufigkeit und Intensität von extremen Wetterereignissen. Die reichsten Gruppen tragen demnach sieben- bis fünfundzwanzigmal mehr zum Anstieg von monatlichen Extremhitzeereignissen bei, die in einem vorindustriellen Klima als 1-in-100-Jahres-Ereignisse galten. Diese Temperaturrekorde setzen ganze Regionen unter starken Druck, beeinträchtigen die Gesundheit, landwirtschaftliche Erträge und die Wasserversorgung maßgeblich. Insbesondere Gebiete wie der Amazonas, Zentralafrika oder Südostasien sind durch diese Entwicklungen stark gefährdet. Neben Hitzeextremen beeinflussen wohlhabende Emittenten auch die Häufigkeit von Dürren.

Zwar ist die regionale Prognose schwieriger und durch größere Unsicherheiten gekennzeichnet, zeigen sich doch klare Tendenzen in besonders wichtigen Ökosystemen. So ist zum Beispiel im Amazonasgebiet eine deutliche Zunahme der Dürreereignisse erkennbar, die zum Teil auf die Emissionen der reichsten 10 Prozent zurückzuführen sind. Diese Region spielt eine entscheidende Rolle für die globale Kohlenstoffbilanz und die Biodiversität, sodass die Folgen solcher Ereignisse auch über die unmittelbaren Regionen hinaus spürbar sind. Interessanterweise gehen die Emissionen der ultrareichen Bevölkerungsschichten nicht nur auf ihren Konsum zurück, sondern auch in bedeutendem Maße auf Investitionen, beispielsweise in Unternehmen und Infrastruktur, die mit hohen Treibhausgasemissionen verbunden sind. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Finanzströme klimafreundlich zu gestalten und die unternehmerische Verantwortung stärker in den Fokus zu rücken.

Gleichzeitig zeigt die transnationale Wirkung der Emissionen, wie eng die globale Verflechtung von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft ist. Emissionen, die an einem Ort verursacht werden, führen oft zu Klimaextremen, deren Auswirkungen hunderte oder tausende Kilometer entfernt zu spüren sind. Die Erkenntnisse über die unverhältnismäßige Verantwortung der Wohlhabenden haben weitreichende Implikationen für Klimapolitik und Gerechtigkeit. Sie verdeutlichen die Notwendigkeit, Emissionsreduktionen nicht nur sektoral, sondern auch sozial und wirtschaftlich differenziert anzugehen. Politische Instrumente, wie eine koordiniert eingeführte globale Vermögenssteuer oder spezifische Abgaben auf emissionsintensive Konsummuster, könnten dazu beitragen, die Ungleichheiten einzudämmen und zugleich finanzielle Mittel für Anpassungs- und Schadensbewältigungsmaßnahmen bereitzustellen.

Zudem eröffnet diese differenzierte Zuordnung der Emissionen die Möglichkeit, Verantwortungsbereiche klarer abzustecken, was insbesondere bei internationalen Verhandlungen über Klimafinanzierung und Entschädigungen relevant ist. Denn oft fehlt es an Transparenz, welche gesellschaftlichen Gruppen oder Länder für welche Schäden ursächlich sind. Wissenschaftlich fundierte Ansätze zur Emissions- und Wirkungsmessung bilden somit eine wichtige Grundlage für gerechte und effektive Maßnahmen. Neben politischen und rechtlichen Aspekten sollten aber auch soziale Faktoren beachtet werden. Klimagerechtigkeit verlangt, dass besonders jene Bevölkerungsgruppen unterstützt werden, die durch die Klimakrise am stärksten betroffen sind, oft jedoch nur wenig zu den Ursachen beigetragen haben.

Die Verknüpfung von Emissionsverantwortung und sozialen Ungleichheiten macht zudem deutlich, dass Klimaschutz eng mit Fragen sozialer Gerechtigkeit verbunden ist. Maßnahmen, die Wohlhabende in ihrer Verantwortung stärken und gleichzeitig sozialverträgliche Lösungen fördern, könnten die Akzeptanz und Wirkung von Klimapolitik wesentlich erhöhen. Die Komplexität der Thematik zeigt sich auch in den methodischen Herausforderungen der Emissionszuordnung und Klimamodellierung. Die untersuchten Studien beruhen auf Verbrauchs- statt Produktionsbasierten Berechnungen, berücksichtigen unterschiedliche Treibhausgase wie Methan zusätzlich zu CO2 und setzen spezialisierte Emulationsmodelle ein, um Klimadaten kosteneffizient und dennoch präzise zu analysieren. Dennoch sind Datenlücken und Unsicherheiten, zum Beispiel bei der genauen Zusammensetzung der Emissionen nach Einkommensgruppen, vorhanden, was die Ergebnisse vorsichtig interpretieren lässt.

Trotz dieser Herausforderungen sind die Hinweise auf die klimaschädliche Verantwortung reicher Bevölkerungen eindeutig. Die Forschung liefert damit wichtige Argumente für eine stärkere sozial-ökologische Ausrichtung der Klimapolitik, die sowohl Emissionsreduktionen als auch die Verteilung von Anpassungs- und Entschädigungszahlungen berücksichtigt. Nur so können soziale Konflikte vermieden und die globale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel gefördert werden. Abschließend lässt sich sagen, dass Wohlstand und Umweltbelastung eng miteinander verflochten sind. Eine gerechte Klimastrategie muss dieser Tatsache Rechnung tragen und Wege finden, den ökologischen Fußabdruck der Reichsten zu verringern, ohne dabei soziale Spaltungen zu vergrößern.

Die Herausforderung besteht darin, effektive, faire und globale Lösungen zu entwickeln, die die Verantwortung der Wohlhabenden anerkennen und die Folgen für Betroffene in den Fokus rücken. Nur auf diesem Weg kann der Klimawandel als globale Krise bewältigt und eine lebenswerte Zukunft für alle gesichert werden.