Die Bauindustrie steht vor enormen Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Reduzierung von CO2-Emissionen. Herkömmlicher Portlandzement-basierter Beton ist wegen seiner starken Klimabelastung besonders in der Kritik, da die Zementproduktion weltweit für etwa sieben bis acht Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Dies liegt vor allem an den unvermeidbaren Prozessemissionen während der Kalkstein-Kalzination. Daher sind alternative Baustoffe gefragt, die weniger Umweltbelastung verursachen und trotzdem den hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Langlebigkeit gerecht werden. Eine vielversprechende Lösung bietet Bio-Beton, dessen Herstellung auf dem Prozess der mikrobiell induzierten Calciumcarbonat-Präzipitation (MICP) basiert.

Dabei produzieren urease-aktive Mikroorganismen Calciumcarbonat, das als natürlicher Bindemittelersatz dient. Dies führt zu einer Zementierung von Sand- oder Gesteinsaggregaten durch biogenes Kristallwachstum. Die Biomineralisation bindet CO2 in Form von karbonatischem Calcium, was als CO2-neutral oder sogar CO2-negativ angesehen werden kann. Bio-Beton könnte somit einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung von Baustoffen und Bauweisen leisten. Trotz der bereits existierenden Anwendungsmöglichkeiten von MICP, beispielsweise für selbstheilenden Beton, Bodenkonsolidierung oder die Herstellung von Bio-Ziegeln, war es eine erhebliche Herausforderung, Bio-Beton mit Druckfestigkeiten zu produzieren, die mit herkömmlichem Beton vergleichbar sind, und dabei ausreichend Bauteiltiefen zu erreichen.

Die jüngsten Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass durch Kombination verschiedener methodischer Ansätze in der Materialmischung, der Prozesssteuerung und der Optimierung des biomineralischen Klinkers bedeutende Fortschritte erzielt wurden. Ein zentraler Aspekt ist die Optimierung der Kornpackungsdichte des Sand- oder Gesteinsaggregats. Eine gleichmäßig dichte Packung bedeutet weniger Porenräume und damit eine höhere Materialdichte. Dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass weniger Bindemittel benötigt wird, gleichzeitig aber die Verbindung zwischen den Aggregaten verbessert wird. Die Körnung wurde in einem Bereich von etwa 0,063 bis 2 mm optimiert, indem mehrere Sandfraktionen kombiniert wurden, um eine maximale Packungsdichte zu erreichen und somit eine bauteilrelevante Struktur entstehen zu lassen.

Ein weiterer innovativer Schritt ist der Einsatz von urease-aktivem Calciumcarbonat-Pulver (UACP) anstelle lebender Bakterienzellen. Dieses Pulver wird durch die biomineralische Umhüllung von Bakterien in Calciumcarbonat-Kristallen hergestellt und kann länger gelagert und gezielter eingesetzt werden. Durch den Verzicht auf lebende Zellen wird die Reproduzierbarkeit und Homogenität der Biomineralisation deutlich verbessert, da der aktive ureasehaltige Katalysator besser in der Mischung gehalten wird und nicht so leicht ausgewaschen oder deaktiviert werden kann. Die Zementierung erfolgt durch ein automatisiertes stop-flow Druckinjektionsverfahren. Dabei wird die Zementationslösung, bestehend aus Harnstoff und Calciumchlorid, in regulierten Zeitabständen mit kontrolliertem Druck in die kompakte Mischung injiziert.

Das Verfahren verhindert eine übermäßige Durchströmung, die zu Materialverstopfungen oder ungleichmäßigen Zementationen führen kann, und ermöglicht stattdessen eine gleichmäßige, tiefreichende Calciumcarbonat-Ausfällung. Durch das wiederholte Ersetzen der Lösung in den Poren werden genügend Calcium- und Harnstoffionen bereitgestellt, um die Bildung stabiler Calciumcarbonat-Brücken über eine Bauteiltiefe von bis zu 140 mm zu gewährleisten. Diese methodische Kombination führt zu bemerkenswert hohen Druckfestigkeiten für Bio-Beton, die in aktuellen Studien Werte von bis zu 52,5 Megapascal erreichen. Dies entspricht etwa der Druckfestigkeitsklasse C20/25, die für viele tragende Bauteile in der Bauindustrie Standard ist. Darüber hinaus konnten die hergestellten Bauteile eine homogene Korn- und Bindemittelverteilung aufweisen, was für die strukturelle Belastbarkeit sowie die Dauerhaftigkeit von großer Bedeutung ist.

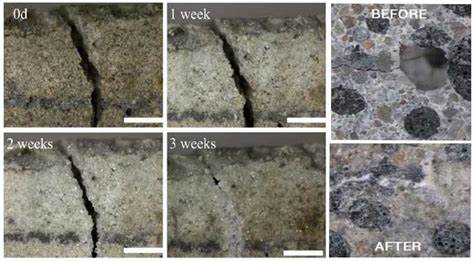

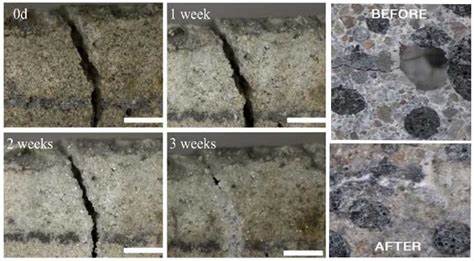

Elektronenmikroskopische Untersuchungen bestätigten, dass die Calciumcarbonat-Schicht die Sandkörner gleichmäßig ummantelt und Netzwerkbrücken ausbildet, welche die Festigkeit maßgeblich beeinflussen. Die Mikroskopie zeigte zudem, dass die Kalzit-Ausfällung insbesondere an den Kontaktstellen der Körner stattfindet und eine etwa 20 Mikrometer dicke Schicht bildet, die im gesamten Bauteil konsistent ist. Ein weiterer Vorteil dieser Art von Bio-Beton ist die Möglichkeit, vorgefertigte Bauteile in standardisierter Form herzustellen. Das stop-flow Injektionsverfahren und die kompakte Mischung erlauben die Produktion von zylindrischen oder maßgeschneiderten Bauteilen, die später in der Konstruktion eingesetzt werden können. Dies eröffnet neue Perspektiven, wie Bio-Beton in der modernen Fertigteilindustrie Anwendung finden kann, um herkömmlichen Beton zu ersetzen oder zu ergänzen und somit die CO2-Bilanz von Bauwerken signifikant zu verbessern.

Bei der Einführung von Bio-Beton in die Praxis müssen allerdings auch gewisse Herausforderungen beachtet werden. Die Verwendung von Calciumchlorid als Calciumquelle kann durch seine korrosive Wirkung auf Stahlbewehrungen gewisse Limitationen mit sich bringen. Hier könnten alternative Calciumquellen, beispielsweise Calciumlactat oder Calciumacetat, oder nicht-metallische Verstärkungen wie Basaltfasern zum Einsatz kommen. Auch der Zugang zu Rohstoffen wie industriellem Harnstoff, der energieintensiv hergestellt wird, stellt eine ökologische Herausforderung dar. Hier werden alternative Konzepte wie die Nutzung von Urin als nachhaltige Harnstoffquelle diskutiert.

Darüber hinaus ist eine sachgerechte Behandlung und Wiederverwertung der aus dem Bio-Beton-Prozess entstehenden Abwässer, die Ammonium- und Chloridionen enthalten, wichtig, um Umweltschäden zu vermeiden. Diese Nebenprodukte könnten jedoch potenziell weiterverwertet werden, zum Beispiel in der Düngemittelherstellung, was im Einklang mit einer Kreislaufwirtschaft steht und die ökologische Bilanz weiter verbessert. Technisch gesehen eröffnet Bio-Beton als poröses keramisches Material mit vergleichbarer Dichte, aber etwas geringerer Steifigkeit als herkömmlicher Beton neue Gestaltungsspielräume. Die Elastizitätsmodul-Werte liegen meist bei etwa 11 bis 12 Gigapascal, während herkömmlicher Beton Bereiche bis zu 50 Gigapascal erreicht. Durch den Einsatz grobkörnigerer Aggregate und gegebenenfalls kombinierte Verdichtungstechniken können die mechanischen Eigenschaften weiter optimiert werden.

Die Fertigung erfordert präzise Steuerung der Prozessparameter wie Druck, Flussrate und Konzentration der Cementationslösung, um Verstopfungen zu vermeiden und eine homogene Verarbeitung sicherzustellen. Die Kombination aus optimaler Kornpackung, dem Einsatz von UACP und einer automatisierten Druckinjektion baut umweltschädliche Verfahrensschwächen ab und sorgt für qualitativ hochwertige Bauteile. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Bio-Beton dank moderner MICP-Technologie und durchdachten Verfahrensinnovationen die Barriere zu klassischen Betonfestigkeiten durchbrechen kann. Die Integration dieser Materialien in die Baubranche könnte zu einer deutlichen Verringerung der Umweltbelastungen führen und den Weg für eine klimafreundliche, nachhaltige Bauweise ebnen. Vor allem im Bereich industriell vorgefertigter tragender Bauteile bieten sich hier immense Chancen.

Zukunftsorientierte Forschungen sollten sich darauf konzentrieren, den Materialmix durch Einbindung von Feinanteilen und grobkörnigen Zuschlagstoffen weiter zu optimieren, um sowohl Festigkeit als auch Verarbeitbarkeit zu steigern. Gleichzeitig gilt es, den Einsatz nachhaltiger Rohstoffe und die Wiederverwertung von Nebenprodukten als integralen Bestandteil des Gesamtkonzepts zu etablieren. Der Schritt von der Laborproduktion zum großtechnischen Einsatz verlangt darüber hinaus die Entwicklung von Produktionsanlagen mit automatisierter Prozesskontrolle und skalierbaren Anwendungen. Die Kombination aus innovativem Rohstoffeinsatz, biologisch-katalysierten Zementationsprozessen und mechanisch optimierter Bauteilfertigung eröffnet mit Hochleistungs-Bio-Beton eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Beton – eine Alternative, die den Anforderungen der modernen Bauwirtschaft an Umwelt, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit gerecht wird und somit das Potenzial besitzt, wegweisend für die Zukunft des Bauens zu sein.