Intelligenz ist seit jeher ein faszinierendes und komplexes Thema, das Wissenschaftler, Philosophen und Laien gleichermaßen beschäftigt. Häufig wird angenommen, dass ein größeres Gehirn automatisch zu höherer Intelligenz führt, doch neuere Forschungen entkräften diese weit verbreitete Annahme. Statt sich auf die schiere Größe des Gehirns zu konzentrieren, rücken immer mehr andere Aspekte in den Fokus, die tatsächlich erklären, warum manche Lebewesen auf bemerkenswerte Weise denken, lernen und Probleme lösen können. Der Mythos von der Gehirngröße als Intelligenzmaß lässt sich leicht nachvollziehen: Größere Tiere besitzen größere Gehirne, also müsste ein Elefant intelligenter sein als ein Mensch, oder? Tatsächlich besitzt beispielsweise ein Wal mit seinem rund neun Kilogramm schweren Gehirn ein erheblich größeres Organ als wir Menschen, deren Gehirn etwa 1,5 Kilogramm wiegt. Dennoch sind Menschen hinsichtlich abstrakter Denkprozesse, kreativer Problemlösung und sprachlicher Kommunikation unerreicht.

Dies zeigt bereits, dass die absolute Gehirngröße bei weitem nicht ausreicht, um Intelligenz zu bestimmen. Eine alternative Betrachtungsweise liegt in der sogenannten Relativierung des Gehirngewichts zum Körpergewicht. Hier zeigt sich, dass der Mensch mit etwa zwei bis zweieinhalb Prozent seines Körpergewichts für das Gehirn einen hohen Wert aufweist, während Wale nur auf einen Bruchteil davon kommen. Interessanterweise liefert aber auch dieses Verhältnis keine vollumfängliche Erklärung. Das Beispiel des Etruskersporns illustriert das: Dieses kleine Tier besitzt im Verhältnis zu seinem Körpergewicht ein Gehirn, das fast fünf Prozent ausmacht – damit liegt es sogar deutlich über dem Menschen.

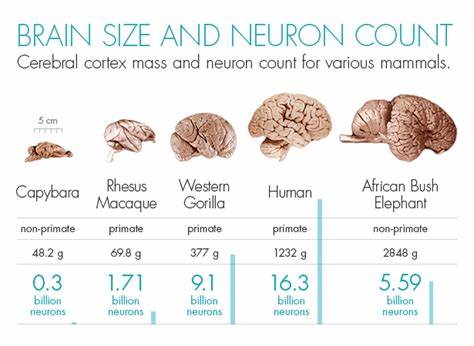

Trotz dieser beeindruckenden Quote sind die kognitiven Fähigkeiten dieses kleinen Säugetiers keineswegs vergleichbar mit denen eines Menschen. Wie lässt sich das erklären? Ein entscheidender Faktor liegt in der Zelldichte und der Verteilung von Neuronen in unterschiedlichen Hirnregionen. Jedes Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen, doch nicht alle sind gleich wichtig für höhere geistige Prozesse. Beim Elefanten beispielsweise befinden sich viele der Neuronen im Kleinhirn, das vor allem für motorische Kontrolle zuständig ist. Diese Neuronen sind größer und weniger dicht gepackt als beim Menschen, was dazu führt, dass die neuronale Verarbeitungskapazität in kognitiven Bereichen limitiert ist.

Im Gegensatz dazu haben Menschen eine extrem hohe Neurondichte in der Großhirnrinde, besonders in den Bereichen, die für Denken, Problemlösen und abstraktes Denken verantwortlich sind. Noch faszinierender wird es bei Vögeln, zum Beispiel bei Krähen. Diese besitzen kleinere Gehirne als viele Säugetiere, doch einige Regionen ihres Gehirns weisen eine außergewöhnlich hohe Neurondichte auf. Studien zeigen, dass die neuronale Konzentration im nidopallium der Krähen sehr hoch ist – viel höher als die dichtesten Bereiche im menschlichen Gehirn. Diese erhöhten Werte erklären ihre bemerkenswerten kognitiven Fähigkeiten: Krähen können komplexe Probleme lösen, Werkzeuge nutzen und sogar geometrische Formen erkennen, Fähigkeiten, die bei vielen Primaten nicht in diesem Ausmaß vorhanden sind.

Es geht jedoch nicht nur um die Anzahl der Neuronen, sondern auch um deren Vernetzung und Kommunikation untereinander. Gehirne funktionieren wie hochkomplexe Netzwerke, in denen Informationen in Sekundenschnelle über elektrische Signale übertragen werden. Effizienz und Geschwindigkeit dieser Signalübertragung sind entscheidend für kognitive Leistungen. Große Mengen an Neuronen nützen wenig, wenn die Verbindungen zwischen ihnen langsam oder ineffizient sind. Die Myelinscheiden, die die Nervenzellfasern umhüllen, erhöhen die Leitgeschwindigkeit stark und fördern dadurch schnelle Informationsverarbeitung.

Menschen mit besserer Myelinisierung weisen häufig eine höhere geistige Leistungsfähigkeit auf. Darüber hinaus spielt das Zusammenspiel verschiedener Hirnareale eine maßgebliche Rolle. Die Parieto-frontale Integrationstheorie beschreibt beispielsweise, dass die Vernetzung von Regionen im Frontallappen mit Bereichen des Parietallappens besonders wichtig für Intelligenz ist. Doch aktuell wird angenommen, dass nicht nur isolierte Netzwerke relevant sind, sondern das gesamte Gehirn als dynamisches Netzwerk betrachtet werden muss – und wie gut verschiedene Areale miteinander kommunizieren. Betrachtet man die Intelligenz innerhalb der menschlichen Spezies, so gibt es zwar eine gewisse Korrelation zwischen Gehirnvolumen und Intelligenztests, diese ist jedoch nur schwach ausgeprägt.

Größere graue Substanzvolumina, also Bereiche, in denen die Zellkörper der Neuronen liegen, zeigen einen gewissen Zusammenhang mit geistiger Leistungsfähigkeit. Allerdings erklärt die Gehirngröße höchstens einen kleinen Teil der Varianz in der Intelligenz. Das zeigt sehr deutlich, dass Größe allein kein verlässlicher Indikator ist. Vielmehr liegt die Erklärung in Unterschieden in der Organisation, Vernetzung und Signalübermittlung der neuronalen Netzwerke. Die Forschung steht in diesem Bereich jedoch noch am Anfang.

Es ist nach wie vor eine Herausforderung, die Komplexität des Gehirnnets in vollem Umfang zu erfassen und alle relevanten Parameter zu messen, die Intelligenz bedingen. Neue bildgebende Verfahren, wie funktionelle Magnetresonanztomographie oder Diffusions-Tensor-Bildgebung ermöglichen mittlerweile Einblicke in die Funktionalität und Struktur der Verbindungen im Gehirn. Dabei zeigen sich Muster, die Menschen mit höherem Intelligenzquotienten als effizientere Netzwerke und besser vernetzte Synapsen ausweisen. Auch die sogenannte Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Lernen und Erfahrung kontinuierlich umzubauen, ist ein weiterer entscheidender Faktor, der nichts mit Größe, aber viel mit der Funktionsweise des Gehirns zu tun hat. Intelligenz ist demnach eher Ausdruck eines hochflexiblen und effizienten neuronalen Systems.

Ein starres, großes Gehirn hilft wenig, wenn es nicht in der Lage ist, sich an neue Situationen anzupassen und Informationen flexibel zu verarbeiten. Insgesamt zeigt sich: Gehirne sind hochkomplexe Organe, deren Fähigkeiten nicht einfach anhand von Größe oder wenigen eher oberflächlichen Maßen bewertet werden können. Die Anzahl und Dichte der Neuronen, ihre Vernetzung und Signalgeschwindigkeit sowie die dynamische Organisation des gesamten neuronalen Netzwerks sind die Schlüsselfaktoren für Intelligenz. Dieses Verständnis unterstützt auch Überlegungen in der künstlichen Intelligenz und Robotik, wo Forscher versuchen, Systeme zu entwickeln, die nicht nur „größer“ sind, sondern vor allem effizienter kommunizieren und flexibel lernen können. Diese Erkenntnisse werfen auch ein neues Licht auf unser Selbstverständnis und eröffnen spannende Perspektiven für die Zukunft der Hirnforschung.