Das menschliche visuelle System ist ein Meisterwerk der Evolution, das uns ermöglicht, unsere Umwelt in beeindruckender Weise wahrzunehmen. Doch diese Wahrnehmung ist nicht nur eine passive Aufnahme von Informationen, sondern eng mit unseren motorischen Handlungen verbunden – insbesondere mit den schnellen Augenbewegungen, die wir als Sakkaden kennen. Neueste Forschungen zeigen, dass eine grundlegende gesetzmäßige Verbindung zwischen der Kinematik dieser Augenbewegungen und unseren Wahrnehmungsgrenzen existiert. Diese Erkenntnis ergänzt und verändert unser Verständnis von Wahrnehmung und könnte weitreichende Implikationen für Neurowissenschaft, Psychologie und sogar angewandte Technologien mit sich bringen. Sakkaden sind die häufigsten und schnellsten Bewegungen unseres Körpers.

Mehr als zehntausend Mal pro Stunde bewegen sich unsere Augen, um den Fokus unseres scharfsichtigen Zentrums – die Fovea – zu neuen Positionen zu lenken. Dabei folgen diese Bewegungen einer sogenannten Hauptsequenz, die eine gesetzmäßige Beziehung zwischen ihrer Amplitude, Geschwindigkeit und Dauer beschreibt. Mit zunehmender Distanz, die das Auge zurücklegt, erhöhen sich Bewegungsdauer und Spitzengeschwindigkeit systematisch. Diese Kinematik führt dazu, dass die Bildprojektion auf der Netzhaut während einer Sakkade schnell verschoben wird – eine Bewegung, die normalerweise unser Bewusstsein nicht erreicht. Das Fehlen einer bewussten Wahrnehmung dieser schnellen retinalen Bildverschiebungen während Sakkaden ist als sakkadische Unterdrückung oder sakkadische Ausblendung bekannt.

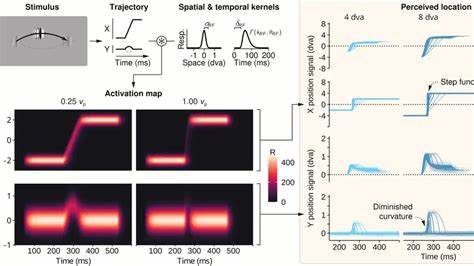

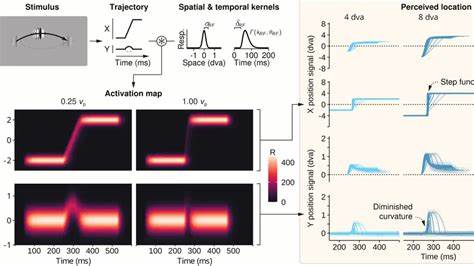

Bisherige Theorien vermuteten dafür komplexe neuronale Mechanismen wie Abmeldungen sensorischer Signale durch motorische Signale (sogenannte Korollarentladungen). Doch Untersuchungen der letzten Zeit zeigen, dass es tiefere, fundamentalere Ursachen geben könnte, die in der Kinematik selbst begründet sind – also in der Art und Weise, wie die Bewegungen ihres sensorischen Inputs durch die Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude strukturiert werden. In Experimenten, in denen schnelle visuelle Stimuli unter kontrollierten Bedingungen während fixer Blickhaltung präsentiert wurden, konnten Wissenschaftler die Grenzen der Wahrnehmungsgeschwindigkeit präzise bestimmen. Dabei zeigte sich, dass die Sichtbarkeit schnell bewegter Reize nicht einfach nur von ihrer absoluten Geschwindigkeit abhängt, sondern von der Kombination aus Geschwindigkeit, Distanz und Dauer – genau jener Hauptsequenz der Sakkaden entsprechend. Die Empfindlichkeit gegenüber solchen Bewegungen reduzierte sich bei Geschwindigkeiten, die über einen Anteil an der natürlichen sakkadischen Spitzengeschwindigkeit hinausgingen, was darauf hindeutet, dass das visuelle System auf Bewegungen in einem physiologisch sinnvollen Bereich eingestellt ist.

Diese Regelmäßigkeit zeigte sich in verschiedenen Aufgabentypen, beispielsweise beim Erkennen von gekrümmten Bewegungsbahnen oder beim bloßen Erkennen, ob eine Bewegung stattgefunden hat. Traten visuelle Bewegungen schneller auf, überstieg dies die scheinbaren Grenzen der Wahrnehmung und führte dazu, dass Bewegungen als abrupte Sprünge wahrgenommen wurden, ohne die zugrundeliegende kontinuierliche Trajektorie bewusst zu erfassen. Interessanterweise war die enge Anpassung der Wahrnehmung an die Hauptsequenz nicht nur ein allgemeines Phänomen; sie spiegelte auch individuelle Unterschiede und Richtungsvariationen in der Augenkinematik wider. Das heißt, die Grenzen der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung variierten zwischen Personen entsprechend deren eigenen Sakkadenmustern. Eine weitere wichtige Einsicht ergab sich aus der Untersuchung der Rolle statischer Endpunkte vor und nach Bewegung.

Die Präsenz visueller Fixpunkte vor und nach schnellen Bewegungen erhöhte die Gesetzmäßigkeit der Beziehung zwischen Kinematik und Wahrnehmung, indem sie offenbar als visuelle Referenzen dienten und den Effekt der Bewegungsunterdrückung verstärkten. Das visuelle System nutzt demnach Kontextinformationen, um zwischen selbstverursachter retinaler Bewegung und tatsächlicher Bewegungswahrnehmung in der Umwelt zu unterscheiden. Diese Befunde konnten durch ein minimalistisches Modell der frühen visuellen Verarbeitung erklärt werden. Dieses Modell beruht auf bekannten räumlichen und zeitlichen Filtereigenschaften der primären visuellen Areale und demonstriert, wie Aktivierungen durch statische Endpunkte die Wahrnahme von schnellen Bewegungen überlagern können. Das Modell reproduziert dabei sowohl subjektive Phänomene als auch objektive Ausgangsdaten aus Wahrnehmungstests.

Es unterstreicht, dass die komplexe Wahrnehmungsleistung auch durch einfache, grundlegende Mechanismen zustande kommen kann, die auf der Interaktion von Bewegung und statischer Sicht beruhen. Die Erkenntnis, dass Wahrnehmungsgeschwindigkeiten in einem Bereich liegen, der durch den motorischen Output des Augenbewegungssystems vorgegeben ist, legt eine enge funktionelle Kopplung von Handlung und Wahrnehmung nahe. Die Wahrnehmung filtert demnach regelmäßig die sensiblen Folgen von Eigenbewegungen heraus, um visuelle Stabilität und Effizienz zu gewährleisten. Gleichzeitig erlaubt das System eine hohe Empfindlichkeit gegenüber externen Bewegungen, insbesondere solchen, die schneller sind als ein Bruchteil der eigenen Augenbewegungen. Dieses Gleichgewicht trägt dazu bei, die Umwelt präzise und zuverlässig zu beobachten, ohne von den Konditionen der eigenen motorischen Aktivitäten gestört zu werden.

Darüber hinaus werfen die Ergebnisse ein neues Licht auf bisherige Erklärungsmodelle für die Unterdrückung intra-sakkadischer visueller Erfahrungen. Die klassische Vorstellung, die stark auf Korollarentladungen und sensorische Vorhersagen setzt, könnte durch die einfache und elegante Erklärung ergänzt oder sogar teilweise ersetzt werden, dass die Gesetzmäßigkeit der Kinematik selbst die Wahrnehmung prägt. Damit reduziert sich die Notwendigkeit langwelliger extraretinaler Signale, um die Ausblendung großer Teile der Netzhautbewegung während Sakkaden zu erklären. Diese Sichtweise hat Konsequenzen für das Verständnis vieler kognitiver und sensorimotorischer Prozesse. So wird der enge Zusammenhang zwischen Motorik und Wahrnehmung zu einem noch entschiedeneren Argument dafür, Wahrnehmungsfähigkeiten im Kontext von Bewegungen zu erforschen und zu interpretieren.

Die Vorstellung eines passiv empfangenden sensorischen Systems ist heute längst überholt; stattdessen zeigt sich, dass die Wahrnehmung aktiv und dynamisch auf aktuelle Handlungen abgestimmt ist. Auch auf praktischer Ebene könnten diese Erkenntnisse Anwendungen finden. In der Robotik und künstlichen Intelligenz könnten zum Beispiel Algorithmen zur Bewegungserkennung oder Bildverarbeitung von der Anpassung an robotische Bewegungsprofile profitieren, analog zu der Anpassung des menschlichen visuellen Systems an Sakkaden. In der klinischen Forschung könnten Abweichungen in der Koordination von Kinematik und Wahrnehmung wertvolle diagnostische Hinweise liefern, etwa bei Störungen des visuomotorischen Systems oder motorisch bedingten Wahrnehmungsproblemen. Abschließend verdeutlichen die Untersuchungen, dass die Funktion und Architektur unseres visuellen Systems nicht losgelöst von den Bewegungen des Körpers betrachtet werden kann.

Sensorische Systeme sind demnach als integraler Bestandteil des aktiven Organismus zu verstehen, der sich kontinuierlich mit seinen motorischen Aktionen abstimmt, um eine effektive Interaktion mit der Umwelt zu gewährleisten. Die hier entdeckte Gesetzmäßigkeit zwischen Augenbewegungen und den Grenzen der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung liefert ein herausragendes Beispiel für die enge Verknüpfung von Wahrnehmung und Aktion, welche die Biologie über Jahrmillionen hinweg ausgeprägt hat und die letztlich unsere Wahrnehmung der Welt mitprägt.